對於數據分析師來說,其中一項日常工作是根據業務需求,來設計和製作看板。今天數據君就和大家一起來梳理 — — 如何支撐看板需求!

我們可以把整個流程分成3個階段:發現問題、需求確認、需求處理。

數據分析的核心目的就是發現問題和解決問題。

有時候業務提出的分析需求,可能只是個人的設想,作為分析師,需要有獨立判斷的能力,幫助提出問題的人梳理清楚問題。

該問題是否與公司、部門的OKR相關?是否跟著公司戰略方向走?

比如某個產品已經流量見頂了,公司整體策略由拉新獲客變為提升活躍留存、維護老客,那麼即使產品使用者體量趨於平穩,也不需要在這上面過於下功夫研究。

首先需要熟悉公司有哪些指標,尤其是核心指標具體是哪些。其次,需要繼續瞭解這個問題是否涉及核心指標,且涉及了哪些核心指標。

是否關係到公司的整體策略?這個問題如果不解決的話,會產生多大的影響?如果解決了的話,會有多大的利好?

受宏觀影響還是微觀影響?無法避免還是本可避免?

比如自然災害原因導致的線下門店銷量下滑,公司業績跟著下滑,這類原因受宏觀影響,且無法規避。此時單純研究這個問題意義不大。

若這個問題未受宏觀影響,比如,某個產品的最近復購率下降,但宏觀政策和環境並沒有改變,此時需要深入探索是不是產品本身出現問題,或是競品導致。這個問題是本可規避但未規避。

時效性的理解就是,如果這個問題現在不解決,對業務後續發展會產生一定的影響。

比如,研究前年10月銷售下跌的原因則沒必要,要保證數據與時俱進,避免數據過於陳舊;再比如,當前時間節點若是處於市場競爭激烈的態勢,則需把握產品的實時數據變化,及時發現問題並迭代。

與歷史對比:是否符合歷史慣例趨勢,比如數據一直平穩波動還是突增/突降?

與同期對比:如周同期、月同期,年同期。

與總體對比:比如某個sku盈利情況與所在品類盈利情況的對比,該sku對總體的的貢獻率如何?

與競品對比:與存在競爭關係的產品進行對比,尋找差異點。

與目標對比:與公司目標、部門目標相匹配的可衡量指標進行對比,是否有跟著公司戰略方向走?

與經驗對比:以經驗第一時間迅速洞察問題,比如店慶活動某門店營收不升反降。

與預測對比:與預測數據的差距是否在正常範圍內?

常見的問題歸類方式有:

按照四象限法則進行歸類:緊急不重要、緊急且重要、不緊急不重要、不緊急重要

按照問題型別進行歸類:交易相關、流量相關、使用者體驗相關、數據安全相關、財務數據相關……

有時候我們遇到的問題很棘手,大且複雜。一片迷茫,思維混亂。如何著手去解決?這時候,我們需要將複雜的問題進行拆解,而非將焦點浮在問題表面,把大問題圍繞核心點拆解成可以行動的小問題,找到切入點。

打個比方,某個線上產品營收下降了10%,將10%拆解到各個子產品線、各個地區維度等,拆解出下降由哪方面帶來,再針對性的逐個分析。

做分析,很容易陷入一個圈:為了分析而分析。

看到一個問題,會想可以用xx模型、xx技巧、xx模板來分析了。使用了一圈的技能,複雜的過程,密密麻麻的公式等,感動了自己,迷茫了需求方。

而對於需求方,在實際業務中其實並沒有辦法使用。

因此,從實際業務需求想問題,哪怕只是做了一些很基礎的分析和計算,也可能會給業務帶來很大的便利。

發現問題之後,有了初步的方向,下一步就是需求確認。

瞭解清楚需求背景,才能明白這個需求的意義,是為了解決什麼問題而出發的,不至於迷茫的做分析。需求背景就是需求產生的原因以及想要達成的目標。

需求產生的原因:為什麼會有這樣的需求?

需求要達到的目標:此需求期望在什麼時間透過什麼樣的方式達到什麼樣的目標?

需要確認清楚這個需求涉及什麼指標,哪些是核心指標,哪些不是核心指標。每個指標的口徑是什麼,最近有沒有更改口徑。

比如客單價,即使大家都知道客單價=GMV/使用者數,但是不能想當然以為需求方肯定知道,需求方也以為你肯定也知道,雙方未核對口徑直接開工幹活。這樣會存在兩波客單價口徑不一致的風險。分子什麼維度、分母什麼維度,都需要對清楚。

因為分析師是幹活的一方,需求方是釋出需求的一方,所以面對需求,自身需要想的更多些,有些點需求方可能沒想到,此時分析師需要具備更多的主動性。引導溝通、多方核對。畢竟,不溝通清楚需求直接幹,容易背鍋且被投訴,也竹籃打水一場空,浪費了時間。

數據維度可以理解為研究數據的角度,比如地區、城市、使用者名稱等。

需要向需求方瞭解清楚:

● 需要什麼維度的數據?

● 此維度按照什麼方式聚合?

● 去重還是非去重?

● 直接聚合還是累積聚合?

……

需求方提需求,一般只會討論需求詳情,但是需求怎麼做,數據從哪裡獲取,他們不需要關心。

比如,需要看某個商品的七日復購率,數據庫表中有七日復購率指標麼?若有指標口徑是否和需求方的口徑一致?若無,需要從哪些數據庫表進行關聯得到所需數據?自己關聯計算的邏輯需要數倉落表還是直接應用?

在瞭解好需求後,需要根據當前的人力進行需求排期,確定完成需求的時間。

分析師可以接觸到很多底層數據,必須要有數據安全意識。有的公司劃分比較嚴格,某個模組的需求專門安排某個分析來一一對接。但有的公司沒這麼嚴格,需要判別下需求方是否可以檢視該數據。

即使是同一個公司的人,各自的數據許可權也並不一樣,一般不允許非必要性情況下獲取本職工作以外的數據。比如,兩個部門做著類似的產品,有著類似的使用者群體,也揹負著各自績效,數據不能相通。

但雙方都是希望可以獲取另一方數據來做對比,這種情況有的公司不被允許。分析師自然也要判別這種情況,該給給,不該給則果斷拒絕這個需求。

另一方面,需求方有時候需要明細數據,即數據粒度較細的非聚合數據,比如ods層、dwd層的數據,還需要判別下是否能夠提供明細數據。有的公司明細數據會受到公司安全部門的監管。畢竟,明細在手,各種角度的分析都能做。

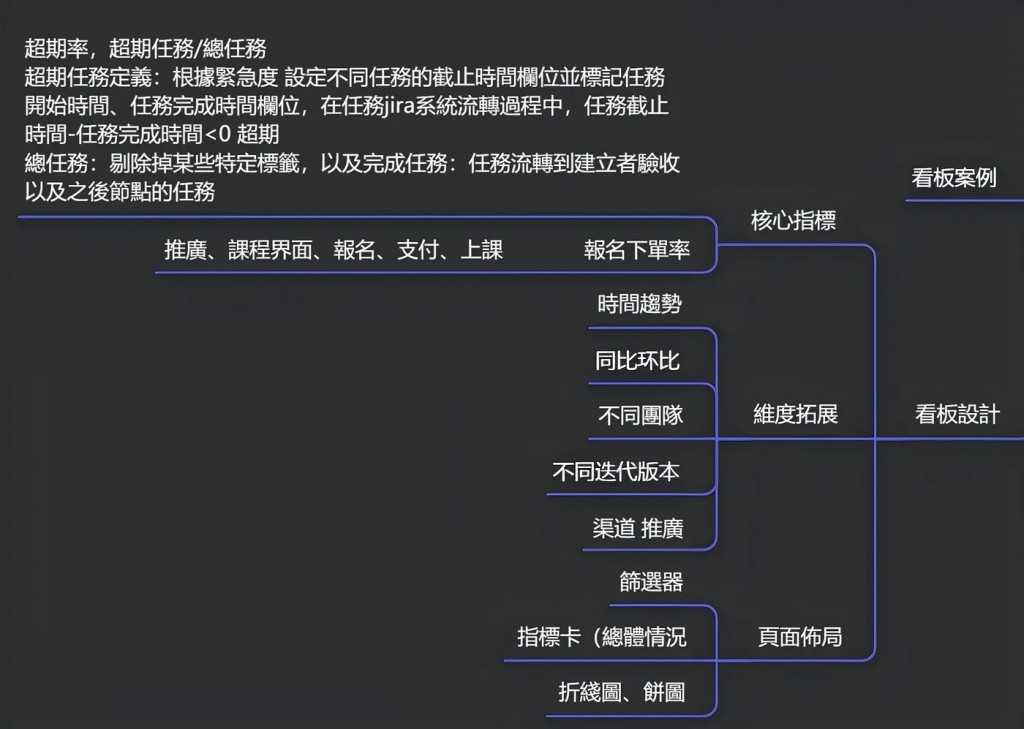

製作看板方面,可以從核心指標、維度拓展、頁面佈局3方面來進行設計,例如:

最後數據君給大家推薦我常用的看板製作工具FineBI,可以直接接入各類數據來源,能直接對數據指標進行二次計算,内含50+ BI看板模板,共包含零售電商、地產建築、機械製造、銀行金融、網絡、醫藥健康、交通物流、能源化工、教育行業、公共部門、服務行業共11種行業的常見看板場景。

以上就是本期的內容分享~~,碼字不易,如果覺得對你有一點點幫助,歡迎「追蹤」,「按贊」,「分享」喔,我會持續為大家創作優質的內容~~

點選下方圖片免費體驗FineBI工具demo!