Codetopia 的週末通常是悠閒的,但這個週末例外。備受矚目的「海港音樂祭」偏偏撞上了氣象局的豪雨特報。城市交通系統瞬間陷入兩難:白天陽光普照,數萬人潮需要「疏運優先」的交通策略,將他們快速送達會場;可一旦入夜,雷雨胞準時光臨,策略就必須立刻切換為「安全優先」,引導市民分散到臨時避難所,並緊急加密公車班次。

政策分析師 Quinn 的手機響起,螢幕上閃爍著市長室的來電,語氣十萬火急:「Quinn!兩小時內,我要一個方案,一個能『不更新市民 App』就能即時切換交通策略的方案!」

Quinn 眼前浮現出交通控制中心的程式碼——那是一片由無數 if-else 交織成的熱帶雨林。晴天算法、雨天算法、活動日算法、尖峰算法……它們像藤蔓一樣死死纏繞,誰敢動其中一條,整片森林都會崩塌。

(看來,今晚又是一個屬於咖啡因和英雄的夜晚。)

🧭 Strategy(策略模式):允許在執行期間,為同一個上下文(Context)替換不同的演算法或政策,同時保持對外介面不變。

🧭 Push/Observer → Strategy:這是一對黃金拍檔。記得我們 Day 14 的「城市廣播台」(Observer)嗎?它發布一則

policy.changed事件,各個服務(例如交通中心)收到後,就能立刻拉取新的策略(Strategy)來應用。

讓我們把鏡頭倒回災難發生前,交通資料工程師 Owen 向 Quinn 展示了現有的 TrafficController.dispatch() 函式,那是一首長達三百行的史詩級悲劇:

# 千萬別學的範例

def dispatch(request):

if is_festival() and not is_raining():

return shortest_path_algorithm(request)

elif is_festival() and is_raining() and has_thunderstorm_warning():

return evacuate_then_bus_boost_algorithm(request)

elif is_weekday() and is_peak_hour() and is_light_rain():

return weight_by_realtime_speed_algorithm(request)

# ...底下還有 294 行類似的排列組合,看到這裡我的眼睛已經開始流淚...

這味道實在太沖了!👃

條件叢林:每增加一個天氣變數或活動類型,複雜度就指數級爆炸,根本沒人敢改。

無法灰度測試:沒有緩衝,一上線就是全城大風吹,出錯了就是全面癱瘓。

客戶端耦合:市民的 App 端居然要知道現在後台是用哪一套演算法在跑,這太荒謬了!

維運惡夢:臨時為了活動改了邏輯,活動結束後忘了改回來怎麼辦?只能燒香拜佛祈禱了。

一句話概括:我們不把各種演算法寫死,而是把它們各自打包成獨立的「政策包」(策略物件)。交通疏運中心(Context)手上隨時可以持有一個政策包,並且能隨時替換。至於該換成哪個包?這件事交給外部的「政策開關」或我們昨天提到的「城市廣播」事件來決定就好。

✅ 當你有很多種演算法,而且它們需要在執行期間動態切換時。

✅ 當你需要對不同演算法進行 A/B 測試或灰度發布(Canary Release)時。

✅ 當你想把「選擇哪個策略」的邏輯與「策略內部如何實作」的邏輯徹底分離時。

⛔ 如果你的流程是固定的,只是某些步驟的實作不同 ➡️ 那更適合用 Template Method(樣板方法模式)。

⛔ 如果你需要的是協調多個不同組件的複雜互動 ➡️ 那應該是 Mediator(中介者模式) 的主場。

⛔ 如果你的策略只有兩三種,且非常單純 ➡️ 也許一個簡單的函式字典(Dictionary/Map)就夠了,別殺雞用牛刀。

⛔ 常見混淆:State vs. Strategy ➡️ 如果行為的改變是由物件內部狀態自動觸發的(例如紅綠燈從紅燈變綠燈),那是 State 模式;如果行為的改變是由外部客戶端或設定來決定的,那才是 Strategy 模式。

導播,麻煩鏡頭拉一下!讓我們用三個不同的縮放層級,看看這個「政策切換」在 Codetopia 是如何運作的。

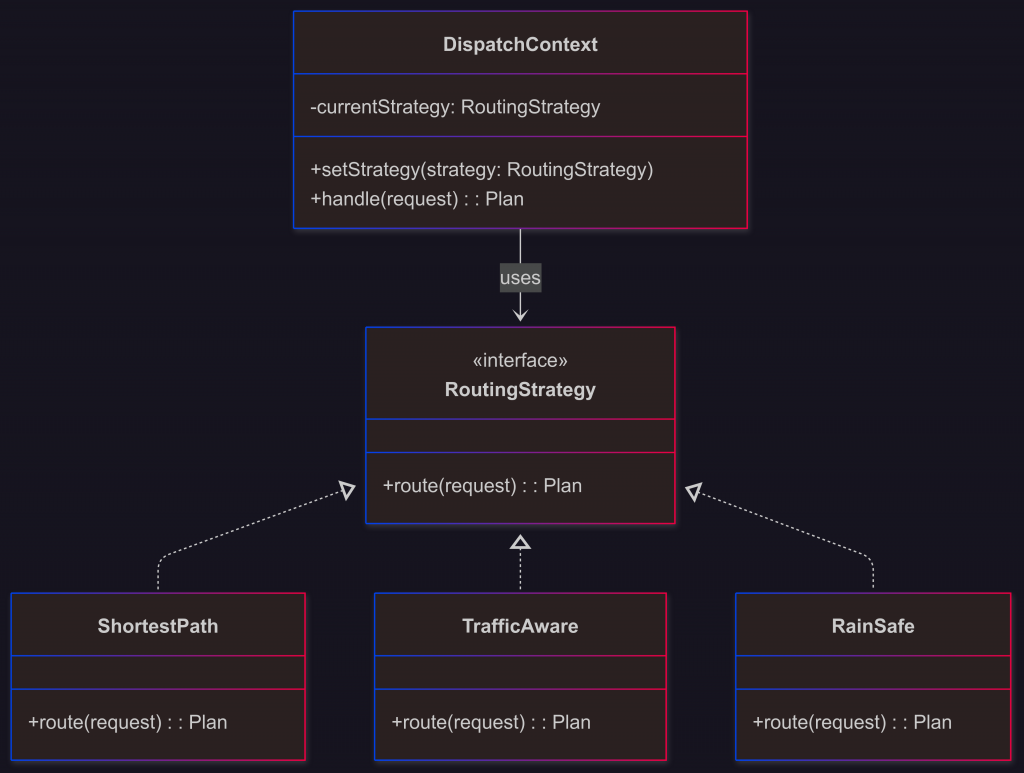

① 微觀 (GoF):聚焦在物件之間的合作結構。

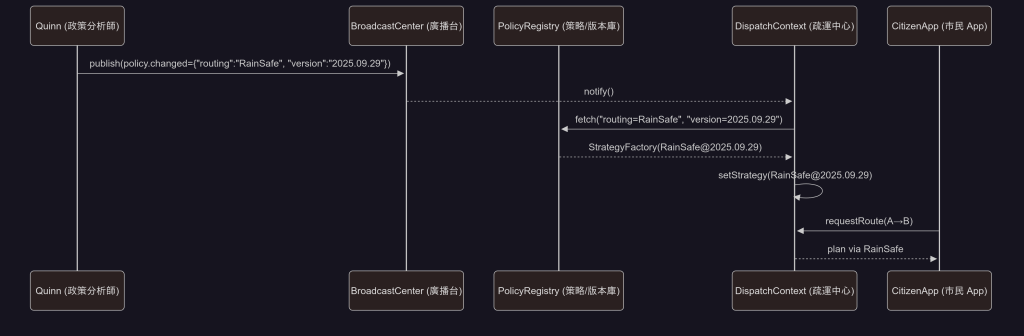

② 中觀 (事件驅動):觀察訊息如何在系統中流動。

③ 宏觀 (多代理系統):看更上層的角色如何分工與協商。

| 視角 | 觀念/模式 | 在 Codetopia 的說法 |

|---|---|---|

| 微觀 (GoF) | Strategy (e.g., RoutingStrategy) |

「政策包」可隨時插拔;疏運中心 (Context) 負責執行 |

| 中觀 (EIP/EDA) | Topic policy.changed + Pull 配置 |

Day 14 的廣播台發布通知,各服務主動向「策略庫」拉取新策略 |

| 宏觀 (MAS) | PolicyAgent 決策、DF (黃頁) 公告可用能力 | 政策代理 (PolicyAgent) 透過黃頁服務 (DF/PolicyRegistry) 發布可用的策略清單 |

Mermaid|類圖 (微觀結構)

Mermaid|時序圖 (中/宏觀資訊流)

這就是 Quinn 畫給 Owen 的設計藍圖,清爽、乾淨,而且能睡個好覺。它引入了 Plan 作為資料契約,並用 STRATEGY_FACTORY 徹底消滅了選擇策略的 if-else。

from dataclasses import dataclass

from typing import Any, Type

# 0. 定義輸出的資料契約 (Data Contract)

@dataclass(frozen=True)

class Plan:

steps: list[str]

safety_score: float # 0.0 (低安全) ~ 1.0 (高安全)

meta: dict[str, Any]

# 1. 定義策略介面

class RoutingStrategy:

def route(self, request) -> Plan:

raise NotImplementedError

# 2. 實作各種具體的策略

class ShortestPath(RoutingStrategy):

def route(self, request) -> Plan:

return Plan(steps=["Go straight", "Turn right"], safety_score=0.60, meta={})

class TrafficAware(RoutingStrategy):

def route(self, request) -> Plan:

return Plan(steps=["Take highway", "Exit 3"], safety_score=0.75, meta={})

class RainSafe(RoutingStrategy):

def route(self, request) -> Plan:

return Plan(steps=["Follow evacuation route"], safety_score=0.95, meta={})

# 3. 建立執行上下文 (Context)

class DispatchContext:

def __init__(self, strategy: RoutingStrategy):

self._strategy = strategy

def set_strategy(self, strategy: RoutingStrategy):

# 在高併發環境中,這裡需要以鎖 (lock) 或 RCU (Read-Copy-Update) 等思路實作原子交換 (atomic swap) 來保證執行緒安全

print(f"策略已切換為: {strategy.__class__.__name__}")

self._strategy = strategy

def handle(self, request) -> Plan:

return self._strategy.route(request)

# 4. 使用工廠模式來取代 if-else

# (在真實系統中,這個註冊表可以動態載入,例如從 PolicyRegistry 或設定檔中讀取,以支援策略的熱插拔)

STRATEGY_FACTORY: dict[str, Type[RoutingStrategy]] = {

"ShortestPath": ShortestPath,

"TrafficAware": TrafficAware,

"RainSafe": RainSafe,

}

# --- 政策切換的魔法時刻 (由 Day 14 的廣播台觸發) ---

def on_policy_changed(event):

strategy_name = event.get("routing")

klass = STRATEGY_FACTORY.get(strategy_name)

if not klass:

print(f"錯誤:找不到名為 {strategy_name} 的策略")

return

# 從工廠取得策略實例並設定

ctx.set_strategy(klass())

# 模擬使用

ctx = DispatchContext(ShortestPath())

print(ctx.handle("Request from A to B"))

# 模擬收到廣播事件

on_policy_changed({"routing": "RainSafe"})

print(ctx.handle("Request from A to B"))

看到了嗎?DispatchContext 從頭到尾都不知道自己現在用的是哪套演算法,它只管執行。這就是分離的藝術!

當心!即使是好的模式也可能被誤用。看到以下情況請立刻鳴笛警告:

策略洩漏 (Leaky Strategy):Context 不小心對外暴露了太多具體策略的細節,導致呼叫端又開始寫 if (context.currentStrategy is RainSafe) 這種判斷,那一切又回到了原點。

狀態肥大化 (Bloated State):把整個城市的即時狀態(像是全域變數)塞進策略物件裡。這會導致策略切換時,舊的狀態可能殘留下來,造成幽靈般的 bug。

策略過度細化 (Strategy Over-Granularity):為了一丁點的差異就建立一個新策略,最後變成「一城百策」,難以管理。缺少版本號或下線機制更是災難。

選擇邏輯寫死 (Hardcoded Selection Logic):用來選擇策略的地方,又變成了一大坨 if-else。選擇策略的邏輯本身應該由設定檔或外部事件來驅動,而不是寫死在程式碼裡。(我們剛才用 Factory 解決了這個問題!)

如果我們把視角拉得更高,策略模式可以演化成更強大的架構:

Actor 模型:我們可以有一個 PolicyAgent (政策代理人),它專門監控城市的各項指標(降雨量、人潮密度、交通延遲),在一個 Supervisor (監督者) 的看管下,平滑地切換交通中心的策略,並向系統回報切換結果。

服務治理:在我們的 DF(黃頁服務,也就是 PolicyRegistry)中,可以註冊所有可用的策略及其服務等級目標 (SLO)。廣播台只需要廣播策略的名稱和版本號,各個服務再自己去黃頁拉取對應的策略實作。

兩小時後,Quinn 和 Owen 帶著新架構向市長室回報。讓我們用當時的場景來驗收:

Given: 音樂祭現場人流 6 萬人,晚間 20:00 準時降下雷陣雨。

When: Quinn 透過控制台發布了一條 policy.changed 事件:{"routing":"RainSafe", "fare":"EventOffPeak"}。

Then:

全市的交通疏導在 15 分鐘內切換完畢,95% 的市民等待疏散時間小於 6 分鐘。

市民手機上的 App 和路邊的智慧看板無需任何更新,就自動顯示出前往避難點的路線和加密後的公車班次。

監控後台顯示,策略切換過程中,系統沒有出現 5xx 錯誤峰值,整體錯誤率低於 0.3%。

相較於活動前一週的交通基線,P95 等待時間改善 40%,尖峰時段錯誤率下降 75%。

拍案! 這就是優雅架構的力量。

但英雄的工作還沒結束,為了確保城市長治久安,他們還加上了兩道保險:

📈 可觀測性:為每次策略應用加上了關鍵指標,例如 strategy_apply_latency_ms(策略應用延遲)、strategy_adoption_ratio{strategy,version}(各版本策略採納率)、route_error_rate(路線規劃錯誤率)。

🕹️ 治理與風控:在策略庫 (PolicyRegistry) 中加入了停用開關 (disable flag) 與一鍵回退 (rollback) 到上一穩定版本的功能,確保任何失控的策略 (如 RainSafe@2025.09.29) 都能被即時關閉。

同時,版本號採 YYYY.MM.DD 命名(例如 RainSafe@2025.09.29),方便對齊日內熱修、審計與回滾。

這麼漂亮的架構,該怎麼測試呢?

契約測試 (Contract Testing):確保所有 RoutingStrategy 的實作,對於同一個請求,都能回傳語義上等價的 Plan 物件(例如,該有的欄位都有)。

切換測試 (Switching Test):寫一個測試,對 DispatchContext 反覆注入三種不同的策略,然後連續發出 100 次請求,驗證每次的回應都符合當前的策略,沒有任何狀態殘留。

實驗護欄 (Guardrail Test):透過模擬的「城市廣播台」注入假的政策變更事件,驗證線上多個服務實例都能在 1 秒內完成策略的同步更新。

灰度一致性測試 (Grayscale Consistency Test):驗證對於相同的用戶或路段 ID(經過 hash 運算後),在灰度發布期間應始終被分配到同一個策略(新或舊),避免搖擺。

原子切換壓力測試 (Atomic Switch Stress Test):在策略切換的瞬間,模擬大量併發請求(例如每秒 10000 次),確保系統不會回傳混合或不完整的計畫。

Plan(欄位齊備、safety_score ∈ [0,1]),並確保切換前後不會產生非預期例外。實作挑戰:請為 DispatchContext 增加一個灰度發布功能。例如,讓 10% 的流量走新的 TrafficAware 策略,90% 的流量走舊的 ShortestPath 策略,並記錄兩者的效能差異。你會如何修改 handle 方法?(提示:灰度分流請務必以一個穩定鍵 (如 userId 或路段 ID) 做 hash 運算,以確保同一主體在灰度發布期間能固定命中同一套策略,避免體驗不一致。)

情境二選一:假設臨時暴雨來襲,但只集中在城市西區。身為總設計師的你,會選擇:

A: 全城統一採用 RainSafe 策略(優點:簡單、一致)。

B: 根據地圖格網,只在西區切換為 RainSafe 策略(優點:精準、影響小,但實作複雜)。

請在留言區留下你的選擇 (A/B) 和一句話理由!

今日摘要:策略可插拔,事件驅動切換;同一入口,不同算法,灰度上線穩如老狗。

明天,Codetopia 會遇到一個棘手的市民陳情案,它需要經過好幾個部門的審核。我們要如何打造一條能動態編排、權責分明的處理鏈呢?

明日預告:Day 16|Chain of Responsibility (責任鏈模式) —— 這個案子誰該接?讓它在處理鏈上跑一跑就知道!

為了確保在不支援 Mermaid 渲染的環境中也能正常閱讀,以下提供文中圖表的 ASCII 替代版本:

┌─────────────────────────┐

│ <<<interface>>> │

│ RoutingStrategy │

│─────────────────────────│

│ + route(request): Plan │

└─────────────┬───────────┘

│ implements

┌────────┼────────┐

▼ ▼ ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│ShortestP.│ │TrafficAw.│ │ RainSafe │

│──────────│ │──────────│ │──────────│

│+route() │ │+route() │ │+route() │

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

┌─────────────────────────────┐

│ DispatchContext │

│─────────────────────────────│

│ - currentStrategy: Strategy │

│─────────────────────────────│

│ + setStrategy(strategy) │

│ + handle(request): Plan │

└──────────┬──────────────────┘

│ uses

▼

┌─────────────────────────────┐

│ RoutingStrategy │

│ (composition) │

└─────────────────────────────┘

┌─────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐

│ Quinn │ │ Broadcast │ │ PolicyReg │ │ Dispatch │

│政策分析師│ │ Center │ │ 策略庫 │ │ Context │

│ │ │ 廣播台 │ │ │ │ 疏運中心 │

└────┬────┘ └──────┬──────┘ └──────┬───────┘ └──────┬──────┘

│ │ │ │

│ 1. publish │ │ │

│ policy.changed │ │ │

├───────────────►│ │ │

│ │ 2. notify() │ │

│ ├─────────────────────────────────────►│

│ │ │ 3. fetch strategy │

│ │ │◄──────────────────┤

│ │ │ │

│ │ │ 4. return factory │

│ │ ├──────────────────►│

│ │ │ │

│ │ │ 5. setStrategy()

│ │ │ │

┌─────────┐ │ │

│Citizen │ │ │

│ App │ 6. requestRoute(A→B) │

└────┬────┘ ◄─────────────────────────────────────┤

│ │ │

│ 7. plan via RainSafe │

│ ◄─────────────────────────────────────┤

│ │ │

┌───────────────────────────────────────────────────────┐

│ STRATEGY_FACTORY │

│═══════════════════════════════════════════════════════│

│ Key │ Implementation Class │

│──────────────────────────────────────────────────────│

│ "ShortestPath" │ ShortestPath ──┬──► 🏃♂️ 最短路徑 │

│ "TrafficAware" │ TrafficAware ──┼──► 🚦 即時路況 │

│ "RainSafe" │ RainSafe ──┼──► ☔ 雨天安全 │

│ │ │ │

│ (動態載入...) │ CustomStrategy ──┘──► 🔧 自定義策略 │

└───────────────────────────────────────────────────────┘

▲

│ get(strategyName)

┌────────────────────┴─────────────────────┐

│ on_policy_changed() │

│ ┌─────────────────────────────────────┐ │

│ │ 1. 解析事件參數 │ │

│ │ 2. 查找工廠註冊表 │ │

│ │ 3. 創建策略實例 │ │

│ │ 4. 原子切換 Context 策略 │ │

│ └─────────────────────────────────────┘ │

└───────────────────────────────────────────┘

策略類型 │ 優先考量 │ 適用場景 │ 安全分數

─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────

ShortestPath │ 距離最短 │ 日常通勤 │ ★★★☆☆

│ 🎯 效率導向 │ 晴朗天氣 │ (0.60)

─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────

TrafficAware │ 即時路況 │ 尖峰時段 │ ★★★★☆

│ 🚦 智能迴避 │ 活動期間 │ (0.75)

─────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────

RainSafe │ 安全至上 │ 惡劣天氣 │ ★★★★★

│ ☔ 避險優先 │ 緊急疏散 │ (0.95)

初始化階段 執行階段 切換階段

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│ 策略載入 │───►│ 處理請求 │───►│ 收到切換 │

│ │ │ │ │ 事件 │

│[Factory] │ │[Context] │ │[Event] │

└──────────┘ └─────┬────┘ └─────┬────┘

│ │

▼ ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐

│ 執行策略 │ │ 原子切換 │

│ route() │ │ 新策略 │

└─────┬────┘ └─────┬────┘

│ │

▼ ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐

│ 回傳計畫 │ │ 繼續服務 │

│ Plan{} │ │ (新策略) │

└──────────┘ └──────────┘

▲ │

│ │

└───────────────┘

(循環處理)

用戶請求流量分配 (基於 Hash 分片)

100% 流量 ┌─────────────────────┐

│ │ Hash Router │

▼ │ (基於 userId) │

┌──────────┐ └─────────┬───────────┘

│ 全量用戶 │ │

│ 請求 │ ▼

└────┬─────┘ ┌─────────────────────┐

│ │ 流量分流決策 │

│ │ hash % 100 │

│ └─────────┬───────────┘

│ │

▼ ▼

┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐

│ 90% 流量 │ │ 10%流量 │ │ 策略A │

│ 走舊策略 │ OR │ 走新策略│ │ 穩定版 │

│ 📊 監控 │ │ 📈 實驗 │ │ 策略B │

└──────────┘ └─────────┘ │ 測試版 │

└─────────┘

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 效能比較與回滾機制 │

│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │

│ │ 策略A指標 │ │ 策略B指標 │ │

│ │ 延遲: 50ms │ │ 延遲: 45ms │ │

│ │ 錯誤: 0.1% │ │ 錯誤: 0.3% │ │

│ │ 滿意度: 95% │ │ 滿意度: 97% │ │

│ └─────────────┘ └─────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────┘