Codetopia 海港音樂祭,進場倒數 45 分鐘。天空的臉色比舞台總監還難看,厚重的雲層下壓,雷達圖上那條刺眼的強降雨帶,正像個不請自來的搖滾巨星,直奔會場而來。

調度中心裡,氣氛比外面更加凝重。Rhea|道路維修隊領班 一邊緊盯著螢幕上閃爍的封路點位,一邊用肩膀夾著話機,聽著 Liam|調度員 從另一頭傳來的緊急指令:「Rhea!A 區原定 18:00 的封路計畫有變,改成『先開後封』!還有,B 區如果下雨,所有作業『緊急暫停』優先!」

Rhea 感覺自己的血管快要跟市中心的交通一樣打結了。麻煩的不是指令,而是執行。各個團隊的系統裡,描述狀態的變數簡直是個聯合國——工程隊的系統用 status="active",交管隊用兩個布林值 isPaused 和 isCleared 來組合,更離譜的是,有些外包團隊直接用純文字備註來記錄狀態!

這意味著,一個簡單的「暫停」,Rhea 需要登入四個不同的系統,修改天曉得多少個欄位,還常常因為漏掉某個,導致出現「半套生效」的災難:路障放下了,但通知沒發出去;監控關了,但警示燈還亮著。

「夠了!」Rhea 對著話機怒吼,「我不管你們後台怎麼搞,我只要一個會說話的紅綠燈!告訴我現在到底是準備中、已生效、已解除,還是緊急暫停!就這麼簡單!」

是的,總設計師,這就是我們今天的痛點:

status、isPaused)和語義散落在各處,沒有單一事實來源 (SSOT),導致狀態切換的副作用(封路、發通知、開關監控)難以控制。if/else 的無底洞:程式碼裡充滿了 if status == 'active' and not isPaused: 這樣的 logique,每當出現一個新情境(像是豪雨警報、貴賓車隊通行),就得在層層疊疊的 if/else 裡再開一條分支。🧭 術語卡(今日會用到)

GoF|State:允許一個物件在其內部狀態改變時改變它的行為。物件看起來似乎修改了它的類別。核心是將與特定狀態相關的行為局部化,並將不同狀態的行為放在不同的物件中。

EIP/EDA|Event-Sourced State Machine / Process Manager:狀態不再是資料庫裡的一個欄位,而是由一系列的「事件」推導出來的結果。狀態的每一次改變,都會發布一個或多個副作用(例如發布一個 Command)。

MAS|TrafficControlAgent + DF:在多代理系統中,一個交管代理 (Agent) 會向黃頁服務 (Directory Facilitator) 註冊自己擁有「號誌控制」的能力。狀態機則是這個代理人用來管理自身內部行為與規則的「內在秩序」。

讓我們把鏡頭倒回到 Rhea 崩潰前十分鐘,看看 Bruno|現場指揮副手 試圖用現有系統處理「豪雨警報」時,後台那段充滿「壞味道」的程式碼長什麼樣子:

# 反例:把狀態當成一堆旗標,副作用散落在各處,到處都是 if/else

def apply_change(area, event):

# 狀況一:區域正在生效中

if area.status == "active":

if event == "rain_alert": # 如果收到豪雨警報

# 副作用 1: 手動呼叫廣播 API

api.broadcast(f"{area.name} 因豪雨暫停入場")

# 狀態變更 1: 修改 isPaused 旗標

area.isPaused = True

# 副作用 2: 如果舞台有電,還要記得斷電...這誰寫的?

if area.hasPower:

power.release("stage-a") # 這段邏輯為什麼會在這裡?紀錄在哪?

# 狀況二:區域還在準備中

elif area.status == "preparing":

if event == "go_live":

# 副作用 3: 直接呼叫道路 API

api.close_road(area) # 又是一段直接呼叫底層 Receiver 的程式碼

# 狀態變更 2: 修改 status 字串

area.status = "active"

# ...底下還有 10 種不同的例外情境,工程師只能靠著字串備註來補洞...

壞味道在哪裡? 👃

狀態=拼裝車:狀態是由一堆不相關的字串和布林值拼湊出來的,根本沒有「單一真相」。

轉移邏輯滿天飛:狀態轉換的 logique 分散在多個函式中,入口 (entry) 和出口 (exit) 的副作用(像是開始/停止監控)更是隨處可見,完全無法追蹤。

根本測不了:給定同樣的輸入事件,這個函式產生的副作用順序和結果可能完全不同, 因為它依賴太多外部世界的狀態 (area.hasPower),且缺乏冪等性。

好了,吐槽完畢。讓我們聽聽 Nadia|交管規則官 的專業建議。她拿出一張升級後的設計圖,說:「Rhea,妳要的號誌機,不只要會說話,還要能應付突發狀況並留下證據。我們不僅要『物件化』狀態,更要讓狀態轉移本身成為一個可審計、可回溯的『微型交易』。」

一句話解釋 State 模式 (升級版):

把每個狀態封裝成獨立物件,由它決定事件是否合法、應轉移至何處。更關鍵的是,我們引入了「暫存前一狀態 (Memento)」的機制,確保 EmergencyPaused 能安全返回任何被打斷的狀態。每一次狀態轉換,都將被視為一次原子操作,確保副作用的冪等性與可追溯性。

Nadia 建議的狀態集合如下:

Preparing (準備中)

Active (已生效)

Cleared (已解除)

EmergencyPaused (緊急暫停)

其中,主要的作業狀態(如 Preparing, Active)都可以因為外部事件(如豪雨)進入 EmergencyPaused,並在狀況解除後,Resume 回到它原本的狀態。

設計約束:為確保可預測性,此處的狀態物件 (

Preparing,Active等) 應為無狀態的 (Stateless)。它們不應包含內部可變數據;所有需要的上下文都由TrafficControlContext提供。

✅ 狀態有限且互斥:當一個物件的行為取決於其狀態,且狀態的數量是有限的、彼此互斥的(例如,一個路口不可能是「綠燈」又是「紅燈」)。

✅ 轉移帶有副作用:狀態轉換時需要執行固定的進入 (entry) 或離開 (exit) 動作,例如從 Preparing 轉到 Active 時,必須 執行「封路」和「開啟監控」。State 模式可以確保這些動作被穩定執行。

✅ 需要一致的審計:當你需要清楚記錄每一次狀態轉換的原因和結果時,將轉移動作集中在狀態物件內,可以方便地加入日誌或事件發布。

✅ 想消除 if/else 或 switch:當你的程式碼中充斥著根據物件狀態來決定行為的龐大條件分支時。

⛔ 流程骨架固定,僅替換演算法:如果你的情境更像是一個固定的演算法流程,只是其中某個步驟需要替換不同實作,那更適合用 Template Method 模式(我們明天談!)。

⛔ 只是單純的策略切換:如果狀態之間沒有固定的轉移規則,隨時可以任意切換,且沒有 entry/exit 副作用,那麼更簡單的 Strategy 模式可能就足夠了。

⛔ 狀態數量極多或無限:如果狀態的數量非常龐大或動態增長,為每個狀態建立一個類別會導致類別爆炸,此時應考慮其他方法(例如,將狀態規則儲存在資料庫中)。

好的,導播,鏡頭拉一下!讓我們從三個不同的尺度,來看看 Nadia 設計的這套「交管號誌」系統是如何運作的。

如何閱讀:先看微觀的類別圖,理解 State 和 Context 的基本結構;再看中觀的流程圖,觀察事件如何驅動狀態轉移並產生副作用;最後在宏觀層面,理解這個狀態機如何作為一個代理 (Agent) 的「內在秩序」。

| 層級 | 對應概念 | Codetopia 詞彙 |

|---|---|---|

| 微觀 (GoF) | State / Context | 交管狀態物件 / 交管情境 |

| 中觀 (EIP/EDA) | Event-Sourced State Machine | 事件驅動的狀態轉移與副作用 Command |

| 宏觀 (MAS) | Agent's Internal FSM | 交管代理 (TrafficControlAgent) 的內在行為規則 |

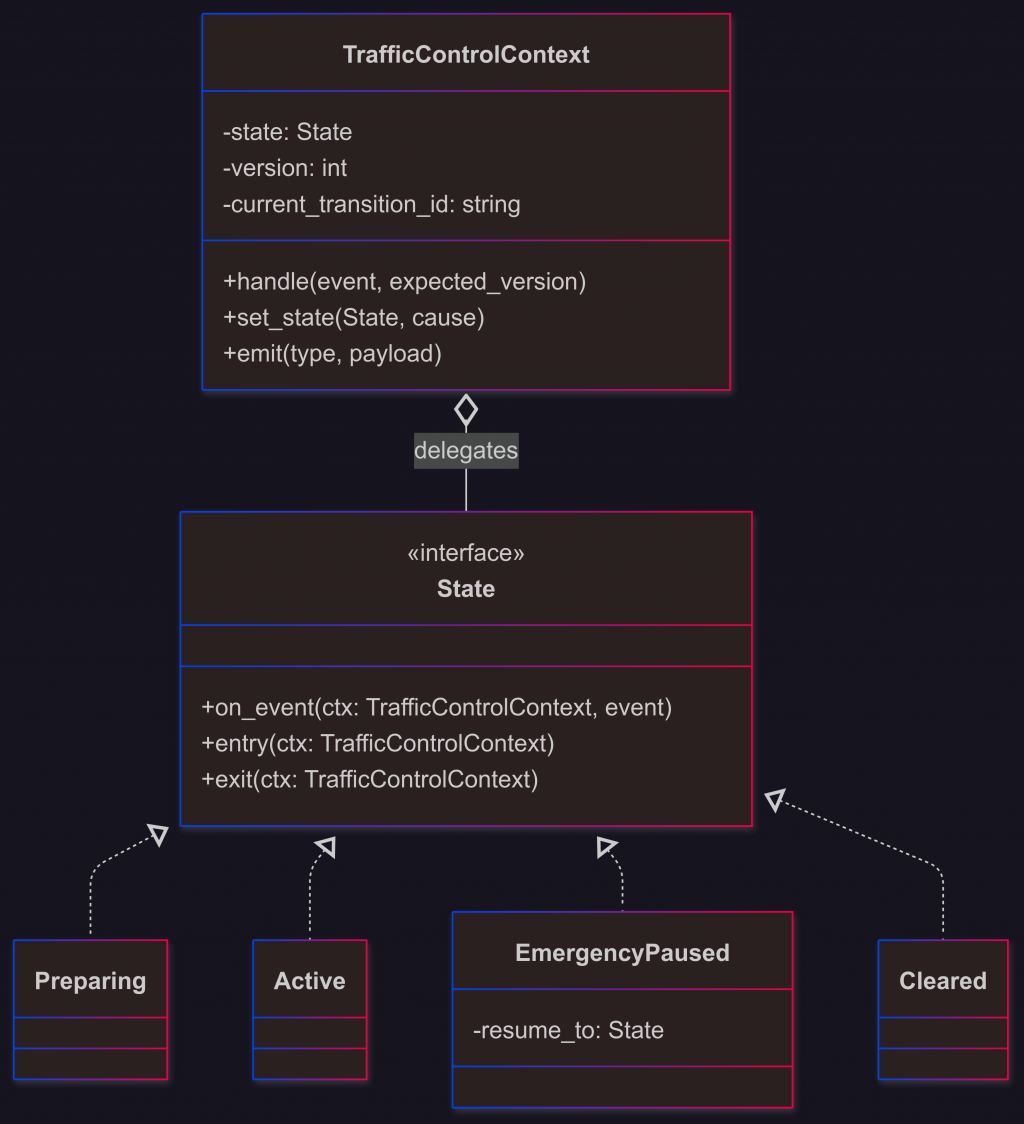

這張圖展示了 State 模式的核心結構。TrafficControlContext (交管情境) 持有當前的狀態物件,並將所有事件處理都委派給它。EmergencyPaused 現在會記住是從哪個狀態來的。

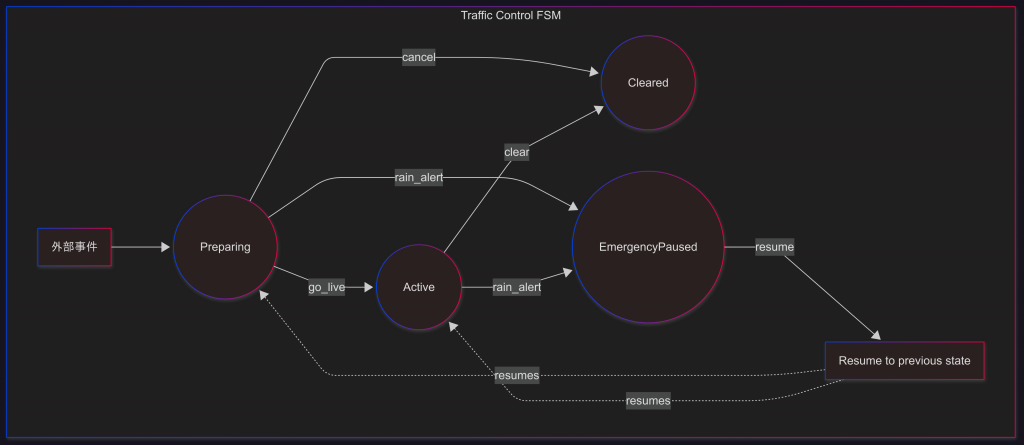

這張圖描繪了實際的運作流程。主要的作業狀態(Preparing 和 Active)都能夠進入 EmergencyPaused,並且都能安全返回。而已解除狀態(Cleared)則會拒絕無意義的暫停請求。

光說不練假把戲。這是一段升級後的 Python 風格 pseudo code,它引入了版本控制、冪等命令、事務性轉移以及安全的暫停與恢復機制。

import uuid

# 模擬基礎設施

class CommandBus:

def send(self, cmd): print(f"✅ CMD SENT -> {cmd}")

class AuditLog:

def emit(self, event, **details): print(f"📝 AUDIT: {event} | {details}")

bus = CommandBus()

audit = AuditLog()

# --- 狀態介面與具體實作 ---

class State:

def entry(self, ctx): pass

def exit(self, ctx): pass

def on_event(self, ctx, event):

reason = f"Illegal event '{event}' in state '{self.__class__.__name__}'"

audit.emit("IllegalTransitionTried", reason=reason, area=ctx.area_name, version=ctx.version)

return {"status": "rejected", "reason": reason, "version": ctx.version}

class Preparing(State):

def entry(self, ctx): ctx.emit("Notify", {"msg": "進入準備中"})

def on_event(self, ctx, event):

if event == "go_live": return ctx.set_state(Active(), cause=event)

if event == "cancel": return ctx.set_state(Cleared(), cause=event)

if event == "rain_alert": return pause(ctx, cause=event)

return super().on_event(ctx, event)

class Active(State):

def entry(self, ctx):

# 進入生效:先確保封路,再開監控(冪等由 idempotencyKey 保護)

ctx.emit("CloseRoad", {})

ctx.emit("StartMonitor", {})

def exit(self, ctx): ctx.emit("StopMonitor", {})

def on_event(self, ctx, event):

if event == "rain_alert": return pause(ctx, cause=event)

if event == "clear": return ctx.set_state(Cleared(), cause=event)

return super().on_event(ctx, event)

class EmergencyPaused(State):

def __init__(self, resume_to: State): self.resume_to = resume_to

def entry(self, ctx): ctx.emit("Broadcast", {"msg": "因緊急狀況暫停"})

def on_event(self, ctx, event):

if event == "resume": return ctx.set_state(self.resume_to, cause=event)

return super().on_event(ctx, event)

class Cleared(State):

def entry(self, ctx):

ctx.emit("OpenRoad", {})

ctx.emit("RetractNotice", {})

def on_event(self, ctx, event):

if event == "rain_alert":

return {"status": "rejected", "reason": "no-op: already cleared", "version": ctx.version}

return super().on_event(ctx, event)

# --- 核心 Context 與輔助函式 ---

class TrafficControlContext:

def __init__(self, area_name):

self.area_name = area_name

self.version = 0

self.state = None

self.current_transition_id = None

self.set_state(Preparing(), cause="initialization")

def set_state(self, new_state: State, cause: str):

# 使用完整 uuid hex 降低碰撞機率(仍可讀)

self.current_transition_id = uuid.uuid4().hex

old_state_name = self.state.__class__.__name__ if self.state else "None"

audit.emit("TransitionStarted", id=self.current_transition_id, from_=old_state_name, to=new_state.__class__.__name__, cause=cause)

try:

if self.state: self.state.exit(self)

self.state = new_state

self.state.entry(self)

except Exception as e:

audit.emit("TransitionFailed", id=self.current_transition_id, reason=str(e))

# 這裡可以加入更複雜的回滾邏輯

return {"status": "error", "reason": "transition failed"}

self.version += 1

audit.emit("TransitionCommitted", id=self.current_transition_id, to=self.state.__class__.__name__, new_version=self.version)

return {"status": "handled", "new_state": self.state.__class__.__name__, "version": self.version}

def emit(self, type_, payload):

command = {

"type": type_,

"payload": {"area": self.area_name, **payload},

"idempotencyKey": f"{self.current_transition_id}:{type_}",

"correlationId": self.current_transition_id

}

bus.send(command)

def handle(self, event, expected_version):

print(f"\n⚡️ EVENT RECEIVED: '{event}' for {self.area_name}")

if self.version != expected_version:

reason = f"Version mismatch: expected {expected_version}, but is {self.version}"

audit.emit(

"ConcurrencyConflict",

reason=reason,

area=self.area_name,

event=event,

expected=expected_version,

actual=self.version,

state=self.state.__class__.__name__,

)

return {"status": "rejected", "reason": reason, "version": self.version}

return self.state.on_event(self, event)

def pause(ctx, cause):

if isinstance(ctx.state, EmergencyPaused):

return {"status": "rejected", "reason": "already_paused"}

return ctx.set_state(EmergencyPaused(resume_to=ctx.state), cause=cause)

# --- 讓我們在現場實際操作看看 (帶版本號) ---

print("--- 🎬 Harbor-A 交管啟動 (V3) ---")

tc = TrafficControlContext("Harbor-A")

current_version = tc.version

res = tc.handle("go_live", current_version)

current_version = res.get("version", current_version)

print("\n-- 從 Active 暫停 --")

res = tc.handle("rain_alert", current_version)

current_version = res.get("version", current_version)

print("\n-- 恢復到 Active --")

res = tc.handle("resume", current_version)

current_version = res.get("version", current_version)

當你在程式碼中看到以下信號時,就該警惕可能需要 State 模式來拯救了:

🚩 布林地獄 (Boolean Hell):用一長串 isActive && !isPaused || isCleared 這樣的布林旗標組合來判斷物件狀態。

🚩 副作用四散:封路、發通知的程式碼散落在 UI 層、服務層、甚至排程腳本中,沒有統一的 entry/exit 約定。

🚩 狀態洩漏 (State Leakage):外部程式碼可以直接修改狀態,例如 tc.state = "cleared",完全繞過了狀態轉移的守門人邏輯。

🚩 無審計能力:沒有任何事件或狀態快照的紀錄,當系統出錯時,完全無法回溯(Replay)當時發生了什麼事。

State 模式不僅僅是 GoF 的一個章節,它更是通往更宏大架構的基石:

升維到 EDA (事件驅動架構):在更嚴謹的系統中,可以將「決策」與「副作用」徹底分離。狀態物件的 on_event 方法可以變成一個純函數 (state, event) -> (new_state, commands[]),只回傳新的狀態和待執行的命令列表。由 Context 負責派送這些命令,這讓測試變得極其簡單,也為事件溯源 (Event Sourcing) 鋪平了道路。

併發控制與可靠投遞:如範例所示,引入 version 進行樂觀併發控制,是應對多事件源的標準做法。此外,所有派發的 Command 都應包含 idempotencyKey 和 correlationId,並結合 Outbox 模式,確保命令的投遞是可靠且可重入的 (Exactly-once delivery)。

與 Mediator (協調者) 串接:FestivalMediator (協調中心) 只需下達高階意圖事件。TrafficControlAgent 內部的狀態機,會根據自己當前的狀態和版本,決定這個事件是否合法,以及應該觸發哪些補償命令。

現在,讓我們用 Nadia 的升級版設計,重新跑一遍開場時的災難場景:

17:50:Bruno 啟動 A 區交管,系統狀態進入 Preparing (version 1)。

📝 AUDIT: TransitionCommitted | {'id': ..., 'to': 'Preparing', 'new_version': 1}

18:00:Bruno 按下「生效」,系統收到 go_live (expected_version: 1)。

📝 AUDIT: TransitionCommitted | {'id': ..., 'to': 'Active', 'new_version': 2}

18:15:雷達發出 rain_alert (expected_version: 2)。

📝 AUDIT: TransitionCommitted | {'id': ..., 'to': 'EmergencyPaused', 'new_version': 3}

18:16:(狀況) 調度中心 Liam 因網路延遲,送出一個基於舊狀態的 clear 指令 (expected_version: 2)。

📝 AUDIT: ConcurrencyConflict | {'reason': 'Version mismatch: expected 2, but is 3'}

系統拒絕了該操作,避免了數據不一致。

18:30:雨勢轉弱,Rhea 按下「恢復」,系統收到 resume (expected_version: 3)。

📝 AUDIT: TransitionCommitted | {'id': ..., 'to': 'Active', 'new_version': 4}

系統正確地回到了 Active 狀態。

驗收標準:

即時性:任一事件到達後,狀態切換與對應的 Command 派發在 2 秒內完成。(通過)

可追溯性:全流程產生可回放的審計日誌。(通過)

安全性:不允許非法轉移,且能處理版本衝突。(通過)

Rhea 和 Liam 都鬆了一口氣。這個新系統不僅會說話,還很聰明,不會被混亂的指令搞糊塗。

要確保這套「號誌機」永不出錯,我們可以從這幾個角度進行測試:

狀態轉移表測試:建立一個表格,列舉所有 (from_state, on_event) -> to_state 的組合。使用參數化測試,確保每一條合法的轉移路徑都如預期般運作。

Entry/Exit 契約測試:使用一個假的 (Mock) CommandBus,驗證在狀態轉換時,對應的 entry 和 exit 動作被正確、且依序地呼叫。

轉移閉包性 (Closure) 測試:對每個狀態,窮舉所有可能的事件,斷言結果要嘛是合法的轉移,要嘛是明確的 rejected 回應,絕不允許靜默地吞掉事件。

併發穩健性 (Robustness) 測試:模擬兩個事件(如 rain_alert 和 clear)以交錯、亂序的方式抵達,驗證系統能透過版本號正確處理,只接受其中一個,並拒絕另一個。

暫停恢復路徑測試:驗證 Preparing -> rain_alert -> resume -> go_live 的完整路徑,確保從「準備中」暫停後,能正確恢復到「準備中」,並繼續後續流程。

總設計師,輪到你了!來動手挑戰看看吧:

擴充 PartialActive 狀態:如果音樂祭需要一個「局部生效」的狀態(例如,只開放單線道通行),你會如何新增這個 Partial-Active 狀態?它應該有哪些專屬的 entry/exit 動作(例如,發出「部分路段開放,請小心駕駛」的通知)?

雨勢震盪挑戰:想像一下,如果氣象系統在 10 秒內連續發送了 rain_alert -> resume -> rain_alert...你會如何引入一個「去抖動 (debounce)」或「抑制器 (Inhibitor)」機制?(提示:也許可以引入一個 WeatherHolding 的中介狀態?)

小投票:副作用放哪裡? 你會把觸發副作用 (例如 ctx.emit(...)) 的程式碼放在:

A. entry/exit 方法裡

B. on_event 方法裡(在 ctx.set_state(...) 之前)

你選擇的理由是什麼?這兩種做法在可維護性和可追溯性上有何差異?

一句話總結:把臨時交管號誌化——讓狀態自己說話、轉移成為守門人、副作用各歸其位,最終讓一切審計都可回放。

今天,我們用 State 模式把混亂的旗標變成了可靠的號誌機。但你可能會想,這些 entry、exit 的呼叫流程,是不是有點重複?有沒有辦法把它們變成一個更穩定的「骨架」呢?

明日預告:Day 21|Template Method(骨架+鉤子)—— 我們將把今天的狀態機規範,提升為一個「固定骨架+可覆寫鉤子」的穩定模板,打造 Codetopia 的標準作業流程 (SOP)。

為了確保在不支援 Mermaid 渲染的環境中也能正常閱讀,以下提供文中圖表的 ASCII 替代版本:

┌─────────────────────────────────┐

│ TrafficControlContext │

├─────────────────────────────────┤

│ - state: State │

│ - version: int │

│ - current_transition_id: string │

├─────────────────────────────────┤

│ + handle(event, expected_ver) │

│ + set_state(State, cause) │

│ + emit(type, payload) │

└─────────────────┬───────────────┘

│ delegates

│

▼

┌─────────────────┐

│ State │

│ <<interface>> │

├─────────────────┤

│ + on_event(ctx, event)

│ + entry(ctx) │

│ + exit(ctx) │

└─────────┬───────┘

│

┌──────────┼──────────┐

│ │ │

▼ ▼ ▼

┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐

│Preparing│ │ Active │ │ Cleared │

└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ EmergencyPaused │

├─────────────────────┤

│ - resume_to: State │

└─────────────────────┘

Traffic Control FSM

╔══════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ║

║ [外部事件] ║

║ │ ║

║ ▼ ║

║ ┌─────────────┐ go_live ┌─────────────┐ ║

║ │ Preparing ├────────────────────────▶│ Active │ ║

║ │ 🟡 │ │ 🟢 │ ║

║ └─────┬───────┘ └─────┬───────┘ ║

║ │ │ ║

║ │ cancel │ clear ║

║ │ │ ║

║ ▼ ▼ ║

║ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ║

║ │ Cleared │◀────────────────────────┤ │ ║

║ │ ⚫ │ │ │ ║

║ └─────────────┘ └─────────────┘ ║

║ ▲ ║

║ │ ║

║ │ (拒絕 rain_alert - 已清除無需暫停) ║

║ │ ║

║ ┌─────────────┐ rain_alert ┌─────────────┐ ║

║ │Emergency │◀────────────────────────┤ │ ║

║ │ Paused │ │ │ ║

║ │ 🔴 │ │ │ ║

║ └─────┬───────┘ └─────────────┘ ║

║ │ ║

║ │ resume (依 Memento 動態返回) ║

║ │ ║

║ ├──────────────┐ ║

║ │ │ ║

║ ▼ ▼ ║

║ [回到 Preparing] [回到 Active] ║

║ ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

圖例:

🟡 Preparing - 準備中

🟢 Active - 已生效

🔴 EmergencyPaused - 緊急暫停

⚫ Cleared - 已解除

事件接收 → 版本檢查 → 狀態處理 → 狀態轉移 → 副作用執行

│ │ │ │ │

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐

│⚡ Event │ │📋 Ver │ │🎯 State │ │🔄 Trans │ │📢 Side │

│Received │ │Check │ │Handler │ │ition │ │Effects │

└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘

│ │ │ │ │

│ │ (拒絕) │ │ │

│ └─────────▶│ ❌ 版本 │ │

│ │ 衝突回應 │ │

│ └─────────┘ │

│ │

└─────────────────────────────────────────▶│ 📝 審計

│ 紀錄

└─────────┘