今天是挑戰的第一天,先來歸納一下我這30天內需要達成的目標及挑戰內容,並從我的背景開始講起。

本身畢業於電子工程系,經常使用Python等語言進行開發,但是並沒有系統地學習過演算法。截止目前,我大概刷過30道Leetcode題目,主要集中在Easy難度的題目,Medium難度的題目只占不到5%。這次參加挑戰的目標是希望能夠系統化地學習演算法,並在30天內大幅提升自己的解題能力。

這次挑戰我決定將題目按照所涉及的演算法類型進行分類,並在每天刷完題目後撰寫演算法筆記,來加深對演算法的理解與記憶。

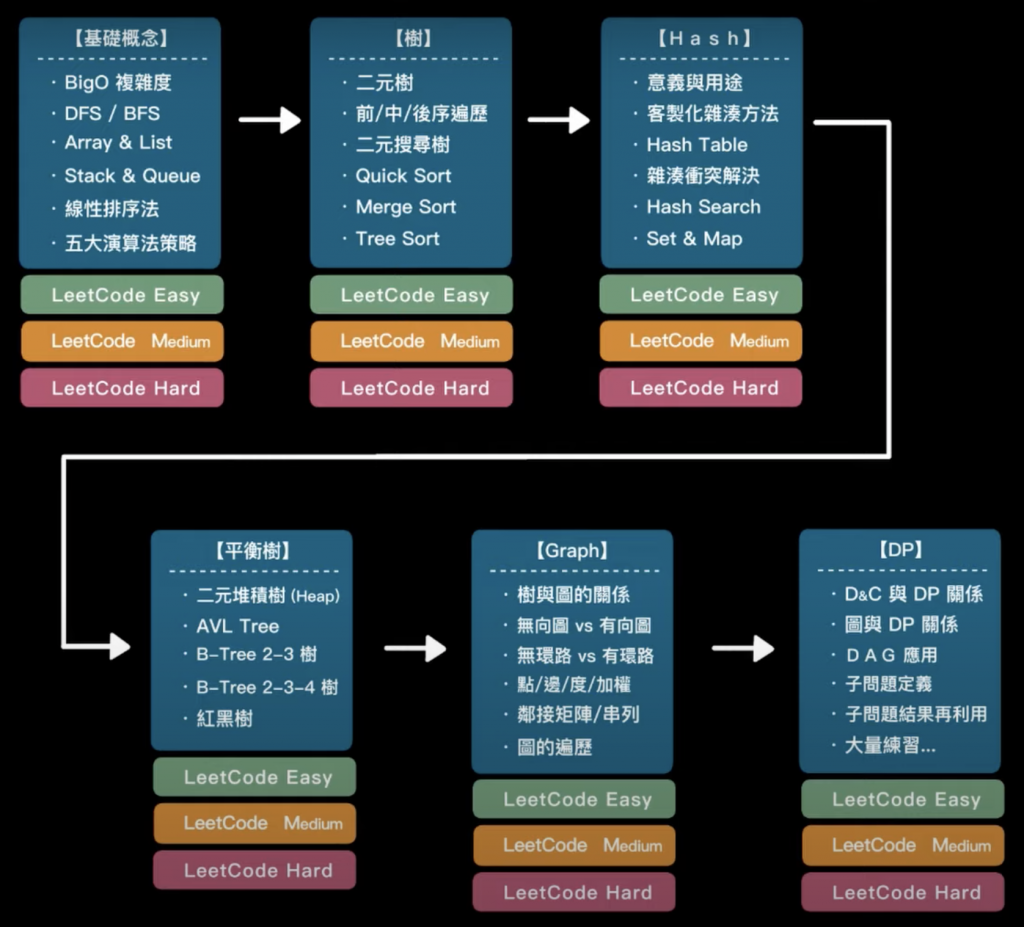

學習順序將參考以下的演算法主題圖表:演算法主題學習順序

圖片來源:https://www.youtube.com/watch?v=BkKRSMeqoYA

在這30天裡,我希望能夠完全掌握圖片中前四個主題:基礎概念、樹、Hash、平衡樹。我將以每週學習一個主題為目標,而主題的開始都定在假日,這樣可以利用更多的時間來學習概念、理解演算法。

計劃與規則:

由於每天的進度可能會有所不同,我不想提前規劃出固定的每日進度表,而是根據每天的進展動態調整進度,因此我為自己制定了以下幾個挑戰規則:

這樣的安排可以讓我更靈活地學習,也能確保每一天都在進步,並且逐步達成挑戰的目標。

OK馬上進度挑戰的第一天!!!

學習影片:https://www.youtube.com/watch?v=es82PRNCn9I

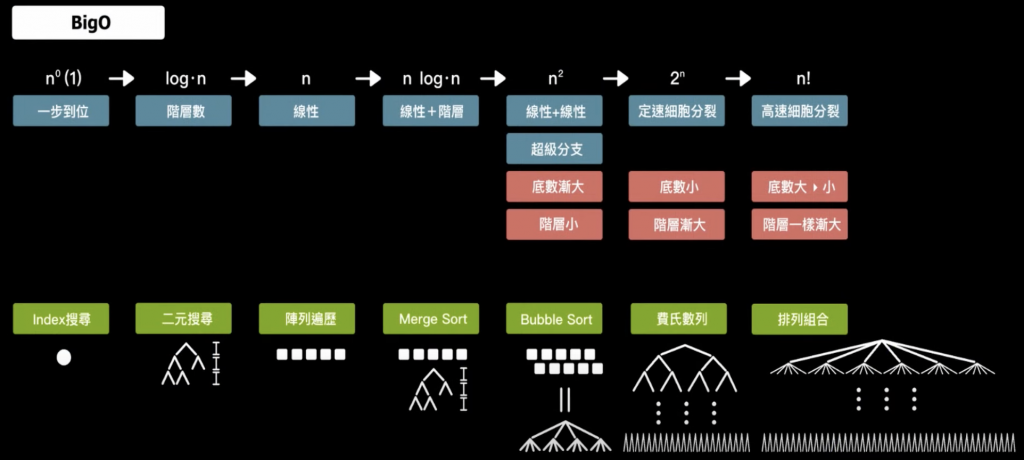

如上圖列出演算法品質由低至高,總結如下:

在實際開發中,選擇合適的演算法是非常重要的。即便是同一問題,不同的演算法其 Big O 表現可能差異巨大,這也是學習演算法的重點:學習並理解各種演算法的時間複雜度,並在解題時作出最優的選擇,當然這只是先理解基本概念,詳細的應用在之後的刷題應該都會用到。

BFS 和 DFS 是圖或樹結構中兩種常見的遍歷方式,常用來搜索資料或解決問題。

學習影片:https://www.youtube.com/watch?v=oLtvUWpAnTQ

BFS 會先遍歷每一層的節點,再逐層向外擴展。它會先訪問最接近起點的節點,然後再訪問更遠的節點。

BFS 實現方式:

使用隊列(Queue) 來儲存下一步要訪問的節點。

步驟:

把起始節點加入隊列。

從隊列取出節點,訪問它的鄰居,並將未訪問過的鄰居加入隊列。

重複此過程,直到隊列為空。

def bfs(graph, start):

visited = set() # 用來記錄已訪問的節點

queue = [start] # 使用 list 來當作隊列

visited.add(start)

while queue:

node = queue.pop(0) # 從隊列中取出第一個元素(起始節點)

print(node) # 進行訪問

# 訪問該節點的所有鄰居

for neighbor in graph[node]:

if neighbor not in visited:

visited.add(neighbor) # 標記鄰居已訪問

queue.append(neighbor) # 將未訪問的鄰居加入隊列

DFS 會先沿著一條路徑一直走到底,再回頭尋找其他路徑。它會優先深入每條路徑,直到走不通再回溯。

DFS 實現方式:

使用堆疊(Stack)或遞迴 來實現。

步驟:

從起點開始,訪問節點並標記為已訪問。

依序訪問鄰居節點,直到所有鄰居都被訪問。

若走到盡頭,回到上一層繼續尋找未訪問的鄰居。

Stack方法:

def dfs(graph, start):

visited = set() # 記錄已訪問的節點

stack = [start] # 使用 list 作為堆疊,初始放入起點

while stack:

node = stack.pop() # 從堆疊中取出當前節點

if node not in visited:

print(node) # 訪問該節點

visited.add(node) # 標記節點為已訪問

# 將鄰居節點加入堆疊(未訪問過的節點)

for neighbor in graph[node]:

if neighbor not in visited:

stack.append(neighbor)

使用遞迴的方法:

def dfs_stack(graph, start):

visited = set()

stack = [start] # 使用一個堆疊來模擬調用棧

while stack:

node = stack.pop() # 從堆疊中取出當前節點

if node not in visited:

visited.add(node) # 訪問當前節點

print(node)

# 將鄰居節點推入堆疊

for neighbor in graph[node]:

if neighbor not in visited:

stack.append(neighbor)

因爲 DFS 深入並回溯的特性,因此適合遞迴操作,而 BFS 需要隊列逐層遍歷,不適合用遞迴。

好像有做過類似的題目,但那時候對於這個觀念沒有那麼熟悉,這次經過學習後徹底理解了 BFS 和 DFS 的原理與差異,尤其是如何有效運用 Stack(堆疊)和 Queue(隊列)來實現這兩種遍歷方法,至於Stack(堆疊)和 Queue(隊列)在之後的筆記會提到,再詳細講解。

Stack方法:

class Solution(object):

def maxDepth(self, root):

"""

:type root: TreeNode

:rtype: int

"""

if not root: # 如果樹是空的,深度為0

return 0

stack = [(root, 1)] # 堆疊保存 (節點, 深度) 元組

max_depth = 0

while stack:

node, depth = stack.pop() # 取出當前節點和深度

if node:

max_depth = max(max_depth, depth) # 更新最大深度

# 注意:先將右子節點壓入堆疊,再壓入左子節點

# 這樣左子節點會先被處理,符合 DFS 的特性

stack.append((node.right, depth + 1))

stack.append((node.left, depth + 1))

return max_depth

遞迴方法:

def maxDepth(self, root):

"""

:type root: TreeNode

:rtype: int

"""

if not root: # 如果樹是空的,深度為0

return 0

# 遞迴計算左子樹和右子樹的最大深度

left_depth = self.maxDepth(root.left)

right_depth = self.maxDepth(root.right)

# 返回較大的深度並加上當前節點的深度(1)

return max(left_depth, right_depth) + 1