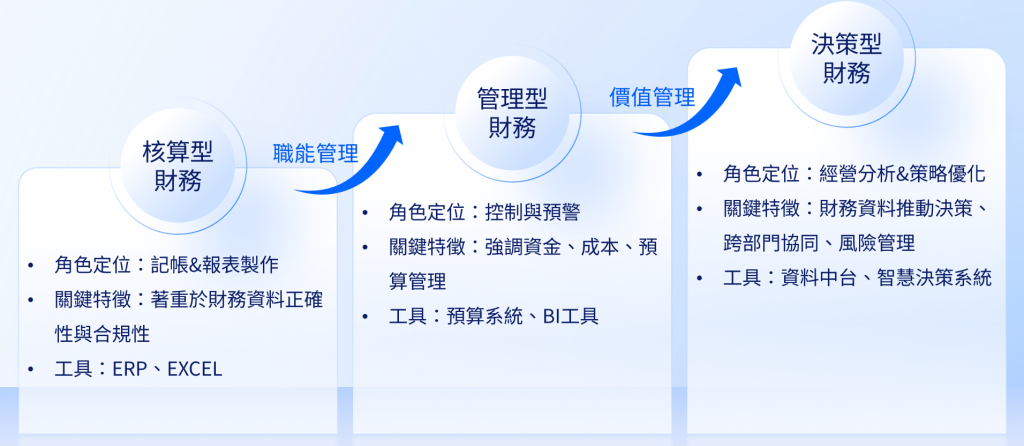

台灣企業財務管理正經歷一場深刻的轉型——從傳統的「核算型財務」逐步邁向「決策型財務」。過去,財務部門的角色大多侷限於記帳、報表製作,強調的是資料正確性与合規性。

然而,隨著商業模式快速演變,財務職能正逐漸升級為「管理型」甚至「價值管理型」,不僅要管控資金、成本與預算,更要透過數據分析來支持經營決策,成為企業策略落地的關鍵推動力。

財務,不再只是後勤單位,而是企業的「數據大腦」。

儘管財務轉型勢在必行,許多台灣企業在實際推動過程中仍面臨不少挑戰。這些痛點不僅存在於技術層面,更涉及組織文化、流程設計和人才能力等多個方面。

許多台灣企業仍在使用多套並行的資訊系統,例如 ERP、CRM、財務系統等,這些系統之間往往缺乏整合,導致數據分散、格式不一。財務與業務部門的資料無法對齊,報表更新滯後,錯誤率偏高,嚴重影響數據的即時性與可信度。

管理層常常只能看到最終結果,卻無法追溯問題的根本原因。缺乏下鑽分析(drill-down)的工具,使得問題難以定位。更不用說,許多企業的財務報表仍依賴人工填報與彙整,不僅耗時費力,準確性也難以保證。

目前許多財務分析工具仍限於 PC 端,缺乏行動支援與大螢幕視覺化,難以滿足即時決策的需求。此外,分析過程往往仍需依賴 IT 人員或專業分析師,財務團隊自主分析的能力有限,導致反應速度跟不上市場變化。

面對這些挑戰,台灣財務行業正朝著幾個明確的方向發展。這些趨勢不僅是技術上的變革,更是財務角色、組織文化和價值創造方式的根本轉變。

越來越多企業開始推動「資料中台」建設,透過雲端平台與智慧決策系統,將原本分散的財務與業務數據進行橫向與縱向整合。橫向整合指的是打通財務系統與其他資訊系統;縱向整合則是串聯從基層到集團層級的財務明細與報表,實現穿透式監測,避免資訊孤島。

BI 工具、AI 演算法與預測模型正逐漸被引入財務領域。這些工具不僅能協助管理層檢視歷史數據,更能進行趨勢預測與風險預判,讓財務分析從「事後解釋」走向「事前預警」。

財務部門的角色正在重新定義——從報表提供者轉型為跨部門協同的「數據顧問」。透過與業務部門的深度融合,財務團隊能夠更主動地推動資源配置與策略優化,真正參與到企業的經營決策中。

未來財務人員不僅要懂會計,更要具備數據分析與業務理解的複合能力。「用數據說故事」,財務人才的轉型已是不可逆的趨勢。

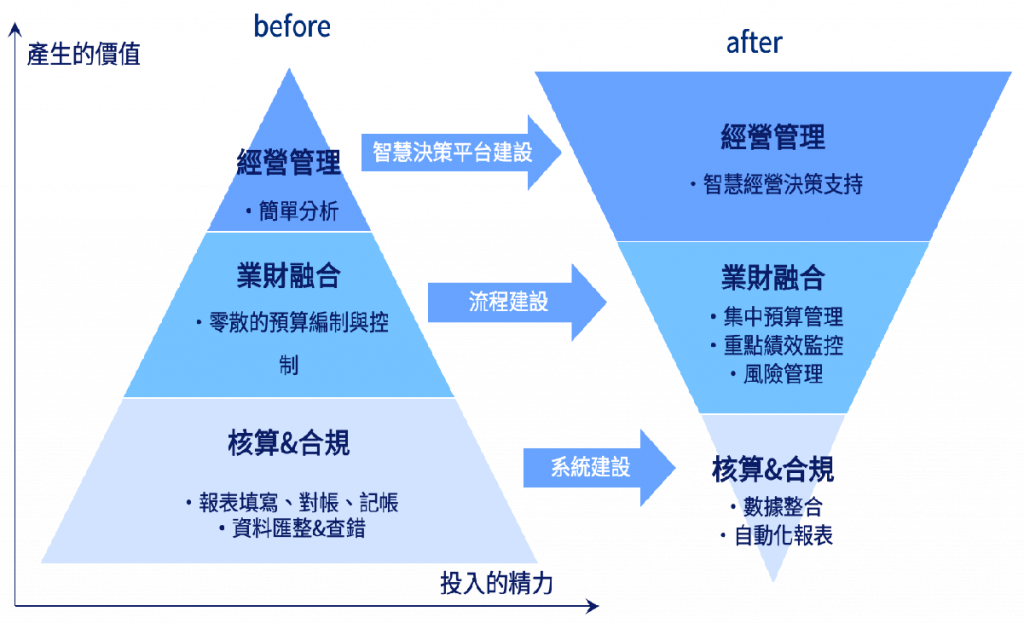

一個完整的財務數位化解決方案,應包含「核算與合規層:從手工到自動化」「業財融合層:從分散到集中」「經營管理層:從簡單分析到智慧支持」三個層次的轉型,最終目標是建構一個「集團財務決策管理平台」,透過多維度、多場景的分析框架,實現財務與業務的深度融合,支援企業戰略監控、風險預警與持續優化。

數據整合是財務轉型的基礎。企業需要建立一個統一的財務數據平台,將分散在各個系統中的財務和業務數據進行整合和管理。這個平台應該包括以下核心功能:

數據收集與集成:通過API接口、ETL工具等方式,將ERP、CRM、預算系統、銀行系統等數據源進行自動化采集和整合。考慮到台灣企業多系統並存的現狀,平台需要支持多種數據協議和格式。

數據質量管理:建立數據質量標準和監控機制,對數據進行清洗、驗證和 enrichment,確保數據的準確性、完整性和一致性。特別是台灣企業常見的中英文混合、新舊系統並存等情況,需要特殊的處理規則。

數據建模與管理:建立統一的財務數據模型,包括科目體系、成本中心、產品線、客戶群等維度,支持多角度、多層次的數據分析。數據模型需要足夠靈活,能夠適應台灣企業複雜的組織架構和業務模式。

財務分析應該形成一個從基礎到先進、從操作到戰略的多層次體系:

操作層分析:關注日常財務運營的效率和质量,如自動化對帳、異常交易檢測、現金流預測等。這層分析主要通過規則引擎和自動化工具實現,目標是提升運營效率和減少人為錯誤。

管理層分析:關注資源配置和績效管理,如預算執行分析、成本效益分析、產品盈利能力分析等。這層分析需要結合財務和業務數據,透過BI工具和數據可視化技術,幫助管理層了解經營狀況和發現改進機會。

戰略層分析:關注長期價值創造和風險管理,如投資回報分析、併購估值、情景模擬、風險預警等。這層分析需要運用預測模型、機器學習等高級分析技術,支持企業的重大戰略決策。

財務轉型最終要靠人來實現。企業需要系統性地培養財務團隊能力:

技術能力培訓:根據不同崗位的要求,提供有針對性的技術培訓。對於基礎財務人員,重點是Excel高級功能、BI工具使用等;對於財務分析師,需要掌握統計分析、數據建模等技能;對於財務領導者,則需要了解數字化趨勢和技術應用場景。

業務洞察培養:通過輪崗、業務部門實習、跨部門項目等方式,讓財務人員深入理解業務運作和市場環境。

變革管理能力:財務轉型涉及流程重組、系統更換、角色調整等重大變革,需要財務人員具備變革管理能力。包括溝通協調、影響力建設、培訓推廣等軟技能,確保轉型順利實施。

財務數位化不是一次性的項目,而是一個持續優化的過程。企業需要建立相應的管理機制:

績效衡量機制:建立科學的衡量指標,評估財務數位化的進展和效果。包括效率指標(如結帳時間、報表製作時間)、質量指標(數據準確率、預測準確率)、價值指標(成本節省、收入增長)等。

持續改善機制:建立定期回顧和優化的流程,收集用戶反饋,識別痛點和機會,不斷調整和優化解決方案。某家企業每個季度舉行「數字化創新會議」,由財務和IT部門共同審查現有系統的使用情況和改進需求。

知識管理機制:建立數字化最佳實踐的收集和分享機制,避免重複造輪子。包括建立內部社區、舉辦分享會、製作培訓材料等,促進知識傳承和擴散。

財務數位化不僅是技術升級,更是一場組織與思維的變革。未來企業的核心競爭力,將很大程度上取決於能否將財務部門從「被動支持」轉為「主動驅動」,並透過數據整合、智能分析與跨部門協作,打造出一個高效、準確、且具有預警能力的財務體系。

財務,不再只是後勤單位,而是企業的「戰略大腦」。而這條轉型之路,才剛剛開始。

傳送門:智慧財務解決方案