摘要

走到 Day 30,我們完成了「拖延怪日記 Procrastinator」網頁。從最初的輸入表單,到 LocalStorage 保存、歷史清單、Undo、排序篩選、情緒追蹤、任務安排、AI 語錄、主題切換、互動動畫、再到最後的跨裝置雲端同步與展示分享。今天回顧整個 Day 1–30 的演進,讓這個 Side Project 不只是程式練習,而是能放進履歷與作品集的完整專案。而在文章最後會放上我的個人心得。

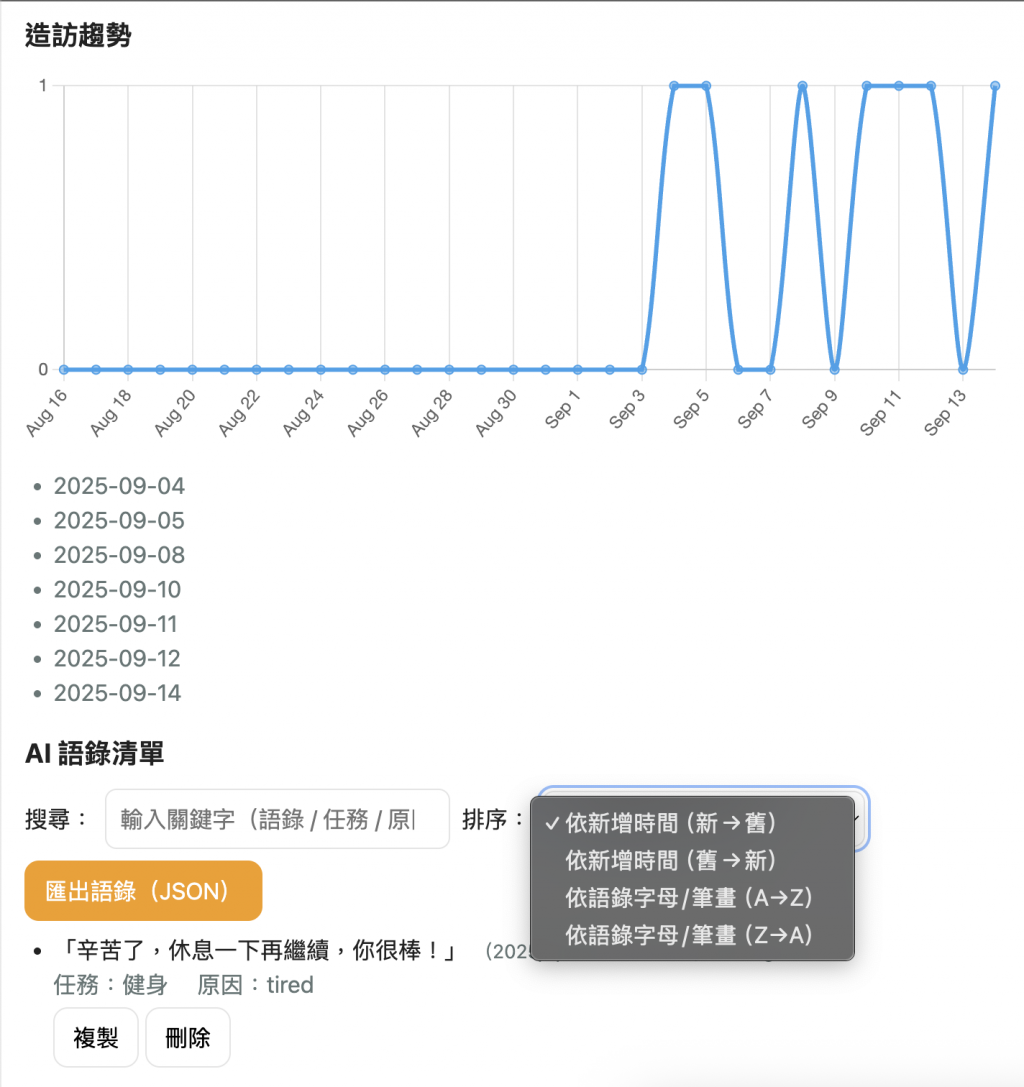

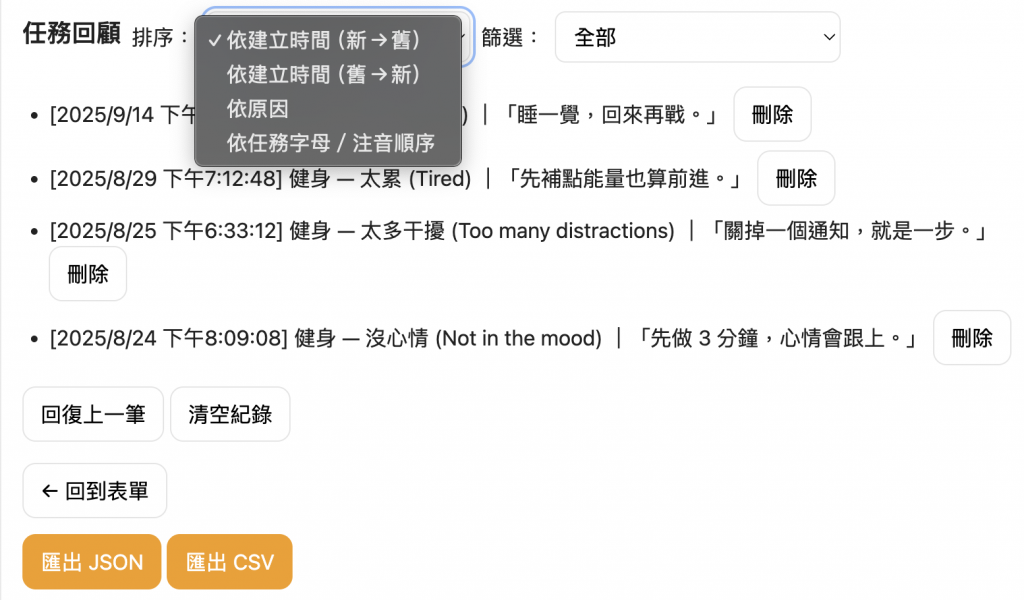

歷史回顧頁(History Section)

index.html 中的 歷史回顧頁 已經集成了所有功能:

- 精神狀態圖表(Chart.js 長條 / 圓餅 / 折線)。

- AI 語錄牆(支援搜尋、排序、匯出)。

- 雲端同步區塊(備份、拉回、同步)

UI 與一致性

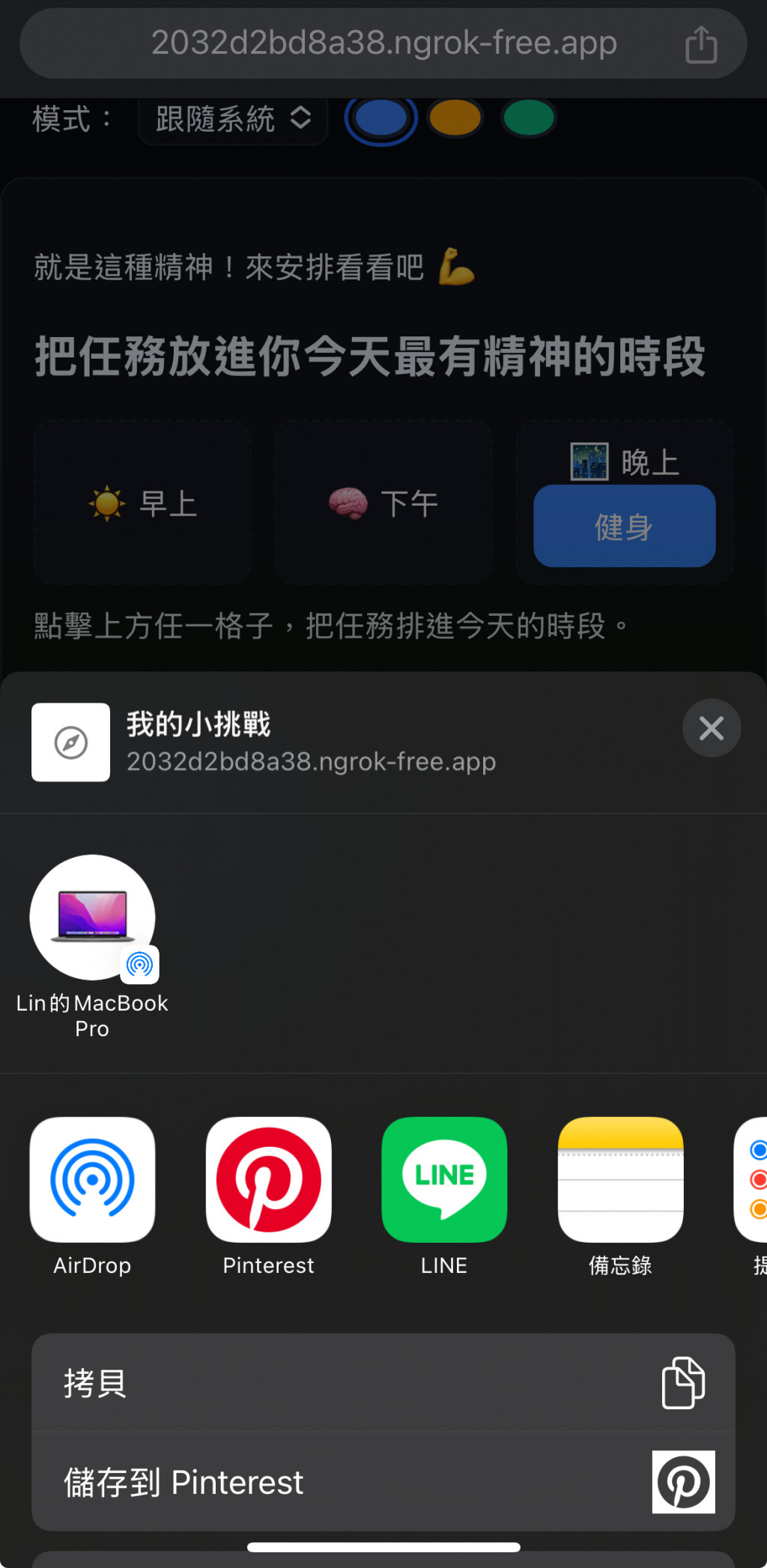

行動裝置版

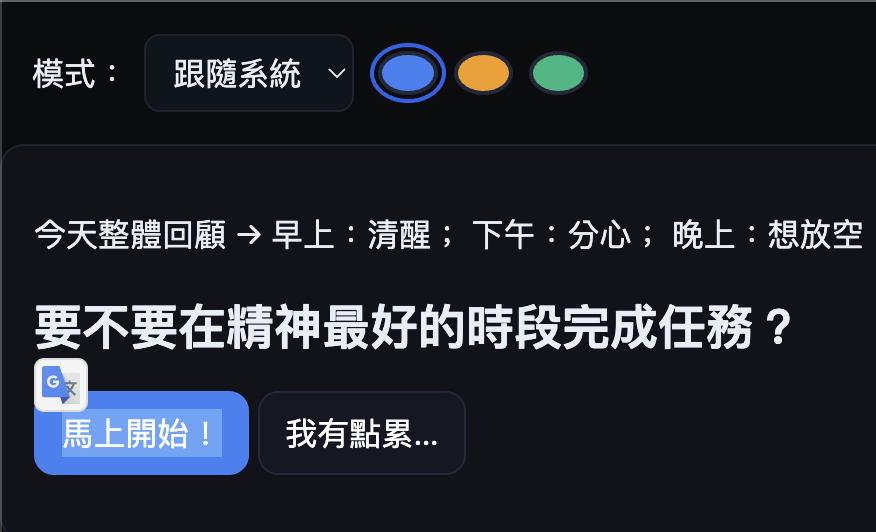

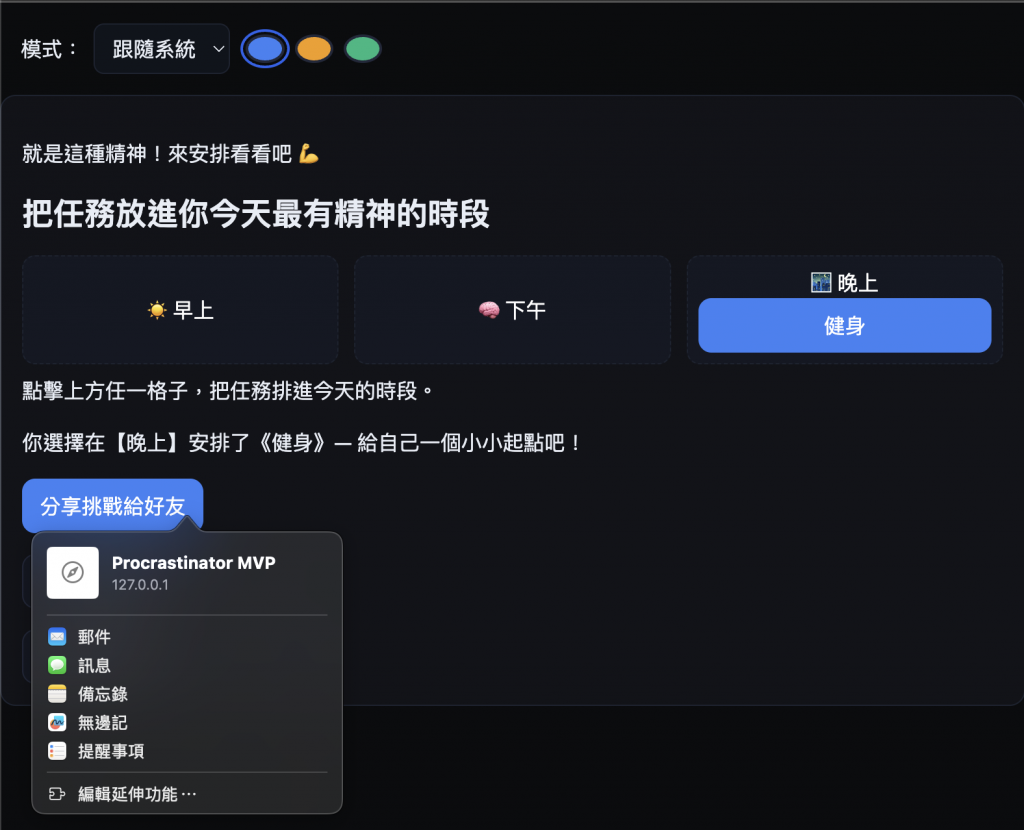

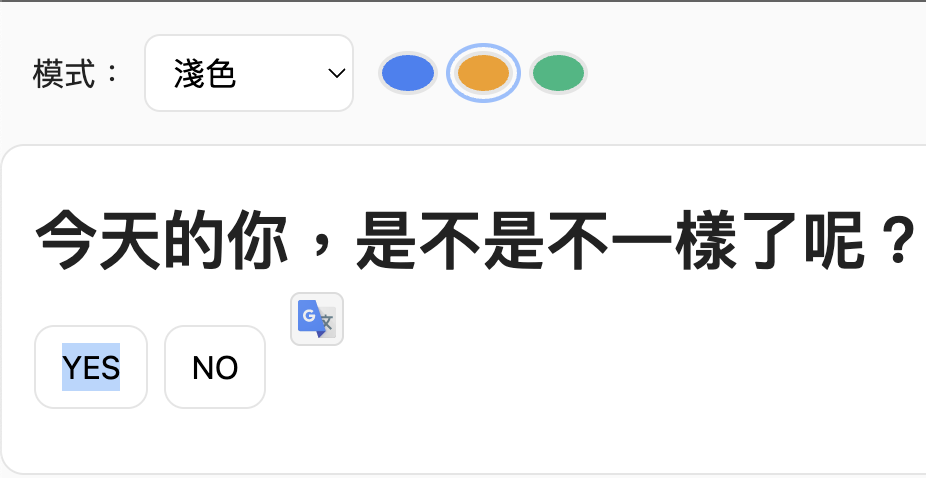

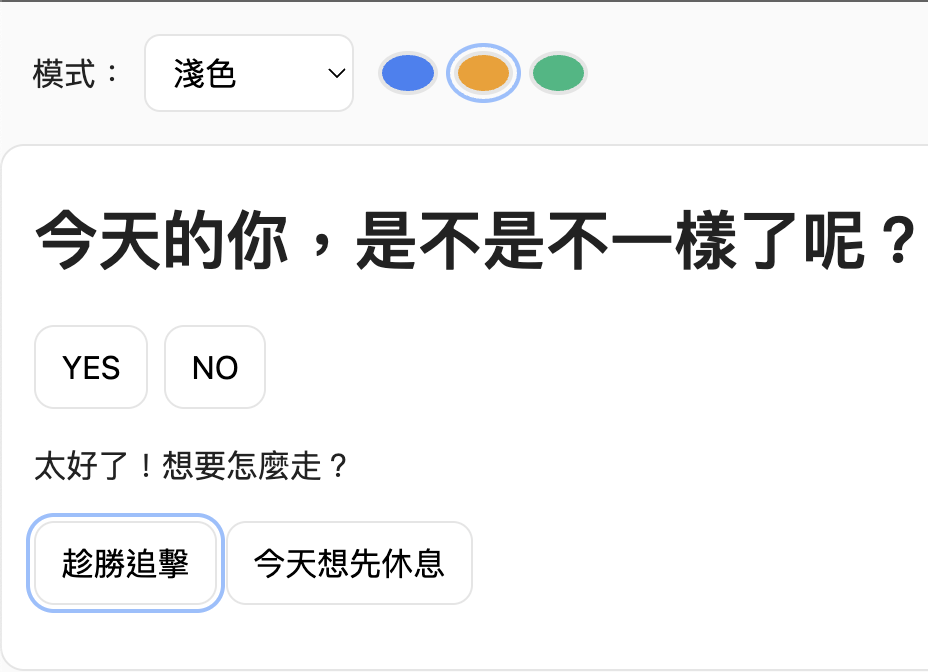

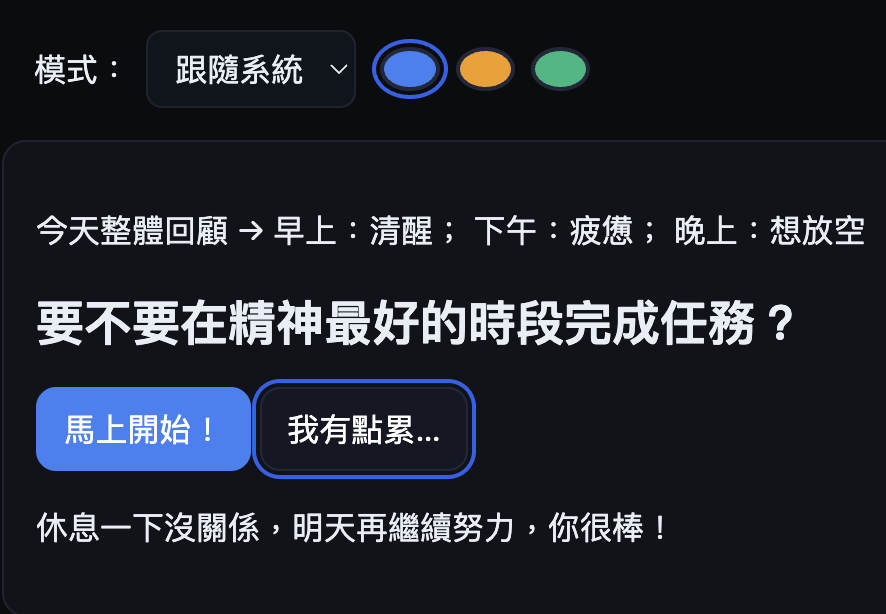

3-2. 每日回訪:再次造訪的回顧 → 精神小測驗 → 任務安排 → 溫暖總結。

3-3. 長期使用:歷史回顧、情緒統計、跨裝置同步。

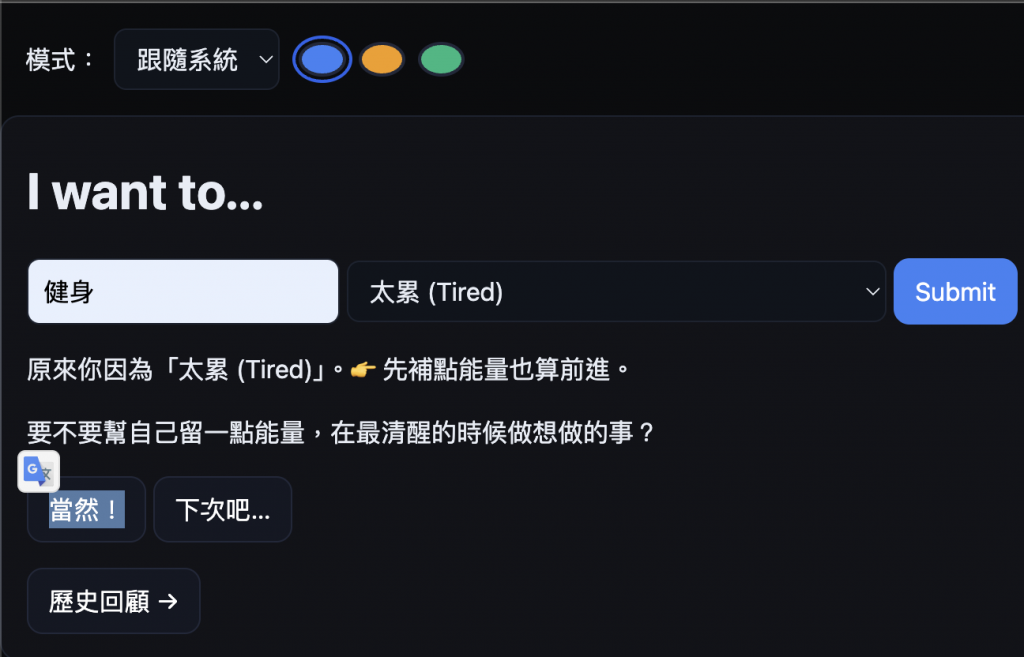

3-4. AI 語錄:在表單按「下次吧…」或條件分支按「我有點累…」,AI 會回一句話並自動收藏。

背景經歷

剛學習 JavaScript 不到一年,過去只有簡單表單實作與嘗試串接 API 的經驗,幾乎沒有獨立完成專案的經驗。因此非常感謝近年的 Vibe Coding 方式,使我能夠一步步堆疊到完整專案,讓我確信「做中學」確實能帶來大量收穫與強大的成就感。

動機

參與比賽的最大動機只是加學分,但很快就發現每天動手做、每天寫文章,讓暑假的時間不再空轉,否則就是躺平好幾個月。

最好笑的事是本來舒舒服服躺在床上,半夢半醒中想到「欸你文章還沒寫」後嚇醒,直接迅速坐起來拿電腦開始寫文章。

久而久之甚至養成了一個習慣:晚餐前一定先完成文章,再把吃飯當作獎勵,成為這 30 的自律循環。

主題設計

主題我構思了兩個星期,原先想做「模擬阿茲海默症體驗的網頁遊戲」,但顧慮到技術力和美術門檻,最後決定轉向更貼近生活的題目 —— 拖延。

使用者動機設計

學業/工作、生活、使人目不轉睛的社交媒體,這些常常會讓人想要一天有四十八小時。社交媒體的光鮮亮麗、教你自律的影片/文章,總是使人感到自己黯淡無光。或許會使你突然奮發圖強,但往往三分鐘熱度後,就回到機不離身的每一天。

如果能抓住「動機」本身,是否能避免這種無效刺激?譬如遊戲的每日獎勵能推你登入,但廣告為何讓人厭煩?因為沒有引起興趣,沒有**「動機」讓我們去享受到任何正面回饋。**

功能設計

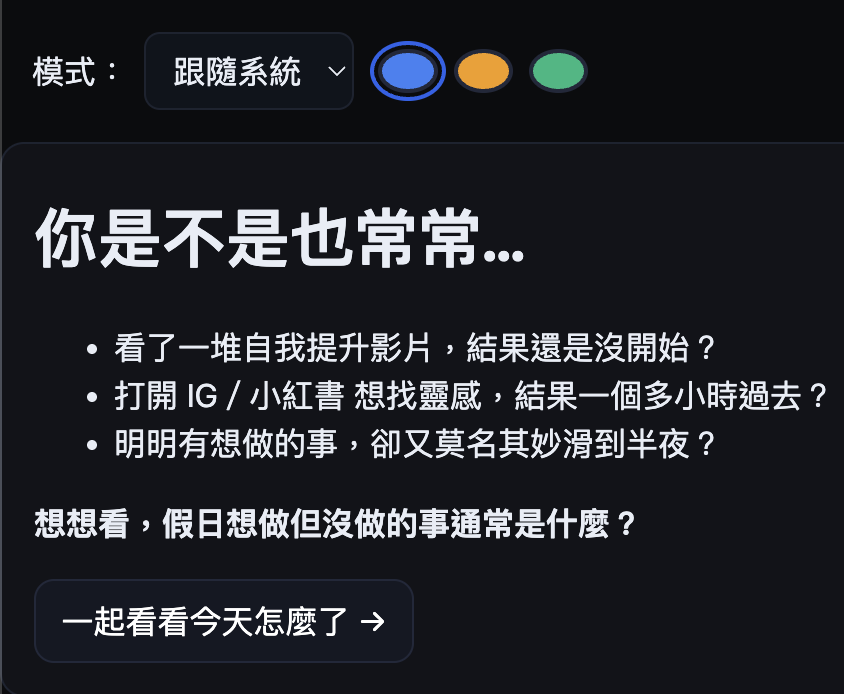

專案從進場的共鳴引導開始,讓使用者覺得「這我」,抓住這份興趣令使用者願意繼續使用,簡易的填表單、給予使用者選擇是否要繼續使用、串接 AI,讓使用者認定是自己做主的並適時給予 AI 產生的語錄回饋,避免說教感、過於死板,保持新鮮感。之後再用排程、分享、歷史回顧,使使用者可以和好友一起奮發圖強,並在回顧紀錄時感到成就感。

簡單來說,《拖延怪日記》就是希望讓人每天都有小小的脫離拖延的動力。

遇到的困難

工具陌生

原先上課使用的是 Intellij IDEA,理所當然我對於 VS Code 完全是從零開始使用,Terminal從哪開啟?插件是什麼?Live Share可以做什麼?Chrome DevTools 到底如何使用?以及第一次體驗到 AI 自動幫你改程式檔案的厲害之處。

Debug 卡關

雖說有表單與串接 API 的經驗,但是過程中同樣會遇到:DOM 沒隱藏好、圖表破圖/顏色跑掉、叫 AI API 卻和叛逆期一樣不理人、多裝置同步大失敗等瓶頸。

這些問題一度令人沮喪,但也是 Vibe Coding 的魅力所在,只要耐心下 prompt、持續實驗,就能找到突破口。

例如 DOM 沒隱藏好,我原本用 style.display 手動切換,常常漏掉還原。問 AI 後改用 hidden 屬性搭配 showPage() 函式統一管理,問題才徹底解決。

收穫