Codetopia 週末的「科技藝術節」人潮洶湧,市長辦公室希望能即時掌握各路口的影像數據,以便動態調配交通號誌。新的「事件總線 IncidentBus」系統蓄勢待發,準備接收全市的感測器資料。然而,一個棘手的問題浮上檯面。

負責影像的舊廠牌攝影機,像是個只會說古老方言的耆老,它吐出的資料格式是過時的 XML。而新潮的「事件總線」,則像個只聽得懂流行語的年輕人,它只接受標準化的 JSON/SensorEvent 介面。

攝影機廠商攤手:「我們這系統穩定運行十年了,改不了。」

事件總線的開發商也搖頭:「我們的平台介面是全市標準,恕難客製。」

兩邊廠商的皮球,就這樣踢到了採購專員 Mia 的腳下。眼看活動在即,整合時程壓力山大,Mia 焦急地找到了整合工程師 Ken。

「Ken,我們被夾在中間了!有沒有辦法…不動兩邊,但又能讓他們溝通?」Mia 遞上一杯咖啡,眼神充滿期盼。

Ken 推了推眼鏡,在白板上畫了一個盒子,連接在攝影機和事件總線之間。「別擔心,Mia。我們不需要他們任何一方改變。我們在中間蓋一座『轉接站』,把舊的 XML 資料流,平滑地轉成新的 JSON 介面就行了。」

Adapter(GoF):如同萬國轉接頭,用一個包裝器將某個類別的介面,轉換成客戶端期望的另一種介面。

Message Translator / Canonical Data Model(EIP):在訊息通道中進行格式或語意轉換,將五花八門的資料統一成標準樣式。

Anti-corruption Layer(DDD):建立一個隔離層,保護你的核心領域模型不被外部遺留系統的「方言」所污染。

MAS/ACL:在多代理人系統中,讓不同系統的代理透過協定翻譯來互相溝通,而無需修改各自的內部邏輯。

在 Ken 接手之前,曾有位實習生試圖「快速解決」問題。他沒有建立轉接站,而是在接收資料的入口到處埋設 if/else 的翻譯邏輯。

# 反例:在呼叫端 hardcode 格式判斷,造成介面污染與測試崩壞

def pushToBus(raw_data):

event = {}

# 👎 喔不,呼叫端被迫知道太多別人家的事

if raw_data.format == "xml":

# 邏輯散落在各處,未來維護的惡夢

parsed_obj = parseXML(raw_data.content)

event = {

"id": parsed_obj["@id"],

"t": parsed_obj["ts"],

"kind": "traffic",

"loc": "unknown"

}

elif raw_data.format == "csv":

row = raw_data.content.split(",")

event = { "id": row[0], "t": row[1], "kind": "env", "loc": row[2] }

else:

raise Exception("unsupported format")

# 👎 IncidentBus 的 publish 方法被迫與外部各種奇怪的格式綁死

IncidentBus.publish(event)

壞味道:呼叫端被迫知道「別人的長相」,嚴重違反封裝;每新增一種格式都要改動呼叫端,技術債會快速累積。就像應該在門口設翻譯櫃檯,而不是讓受理窗口自己學所有方言。

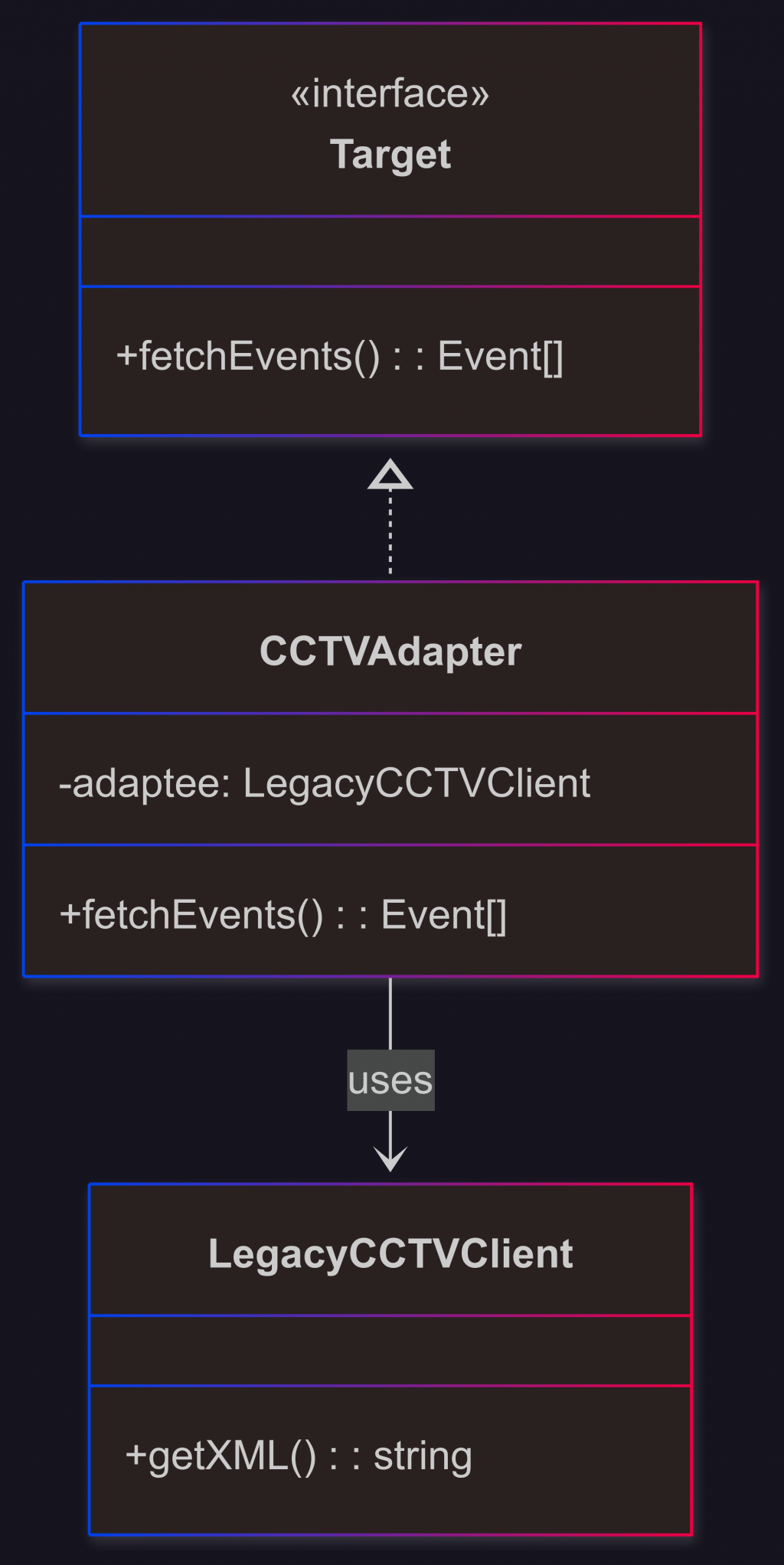

Adapter 模式的核心精神,就是「尊重差異,優雅轉譯」。它透過建立一個符合 Target (目標介面) 的包裝器,將 Adaptee (被適配者,也就是舊系統) 的介面包裹起來。如此一來,呼叫端就只需要面向標準的 Target 介面溝通,完全不用知道背後那個「說方言的耆老」是誰。

這個模式主要解決的問題,就是當你遇到介面不相容的兩個系統時,在不動兩端的前提下,讓它們能夠協同工作。

在我們的故事中:

Mia 扮演了需求驅動的角色,她負責協調供應商,取得舊系統的資料範本與欄位說明,確立了整合的邊界與時程。

Ken 則是 Adapter 的實作者,他專注於打造那座轉接站,確保了兩邊系統零改動,並維持了清晰的系統邊界。

值得注意的是,Adapter 多了一層轉換,會產生些微效能成本。若轉換不只關乎格式,還牽涉複雜的商業語意對齊,就該考慮升級為權責更分明的 Translator 搭配 Canonical Model。若需雙向同步,更要小心定義錯誤回傳的語意(如解析錯誤、格式不符)與重試機制,且欄位對應也需伴隨 schema 版本進行管理。

✅ 整合遺留系統:當你想使用一個既有的、無法修改的類別,但它的介面與你的新系統不相容時。

✅ 統一多來源介面:當你需要處理來自多個不同來源、格式各異的資料時,可以為每個來源建立一個 Adapter,將它們統一到一個標準介面。

✅ 簡化測試替身:當你要測試的對象依賴於一個複雜的外部系統時,可以為該外部系統建立一個 Adapter,並在測試時輕易地用一個假的 Adapter (Test Double) 替換掉它。

⛔ 可以直接修改時:如果只是命名或參數順序的微小差異,且你對兩邊的程式碼都有控制權,直接重構使其一致通常是更簡單的選擇。

⛔ 涉及複雜業務規則轉換:如果轉換不只是格式對應,還牽涉到大量的業務邏輯重寫或雙向資料同步,那可能需要升級為更完整的 Translator 搭配 Anti-corruption Layer,甚至考慮 Bridge 模式(明天會講!)。

⛔ 效能極度敏感:多一層轉換必然會帶來微小的效能開銷。在每微秒都至關重要的場景下,需要審慎評估。

導播,鏡頭拉一下!讓我們看看「轉接站」這個概念,在不同的系統尺度下是如何呈現的。

目的:對齊三個縮放層次:① 物件協作 → ② 訊息流 → ③ 代理協作。

順序:GoF → EIP/EDA/Actor → MAS。

| 視角 | 觀念/模式 | 在 Codetopia 的說法 |

|---|---|---|

| 微觀(GoF) | Adapter | Ken 的 CCTVAdapter,讓舊攝影機符合標準事件介面。 |

| 中觀(EIP/EDA) | Message Translator / Canonical Data Model | 事件總線前的訊息翻譯器,將 XML 流轉為標準 JSON 事件。 |

| 宏觀(MAS) | 協定翻譯代理 (Protocol Translation Agent) | 專職「翻譯代理」,在黃頁登錄 XML→JSON 轉譯服務。 |

這就是 Ken 寫的核心程式碼。優雅、簡潔,而且呼叫端 ingest 函式完全不知道 XML 的存在。

from xml.etree import ElementTree as ET

from typing import Protocol, List, Dict, Callable

class Target(Protocol):

def fetch_events(self) -> List[Dict]: ...

class LegacyCCTVClient:

def get_xml(self) -> str:

return '<events><event id="CAM-A1" ts="2025-09-20T14:30:00Z" kind="traffic" loc="X1-Main-Street"/></events>'

class CCTVAdapter(Target):

def __init__(self, adaptee: LegacyCCTVClient):

self._adaptee = adaptee

def fetch_events(self) -> List[Dict]:

"""XML -> Canonical Event List"""

raw_xml = self._adaptee.get_xml()

try:

root = ET.fromstring(raw_xml)

except ET.ParseError as e:

# 明確錯誤語意,方便上游重試或告警

raise ValueError(f"malformed-xml: {e}") from e

out: List[Dict] = []

for e in root.findall("event"):

out.append({

"id": e.attrib.get("id"),

"ts": e.attrib.get("ts"), # 可選:在此轉成標準 ISO8601 時區格式

"kind": e.attrib.get("kind", "unknown"),

"loc": e.attrib.get("loc")

})

return out

def ingest(source: Target, bus_publish_func: Callable[[Dict], None]):

"""契約:bus_publish_func 接收 Canonical 事件,無回傳"""

for ev in source.fetch_events():

bus_publish_func(ev)

👃 介面滲漏:Adapter 的方法簽名中,仍然回傳了 Adaptee 的物件型別(例如 fetch_events() 直接回傳了舊 SDK 的 LegacyEventObject),這等於翻譯只做了一半。

👃 抽象洩漏:呼叫端的程式碼中,還出現了 if source is CCTVAdapter: 這樣的判斷。這表示呼叫端依然知道「現在其實是 XML 來的資料」,Adapter 的封裝被打破了。

👃 萬能轉接器 (God Adapter):試圖用一個巨大的 Adapter 類別,透過內部的 if/else 來處理所有可能的外來格式。正確的做法是為每種不相容的介面建立一個專屬、具名的 Adapter。

單元:以 golden file 驗證 XML→Event 對映,覆蓋缺欄/非法時間等邊界。

合約:對 Target.fetch_events() 寫契約測試:每個事件至少含 id/ts/kind。

端到端:以 Fake IncidentBus 驗證 publish 與錯誤回傳語意,不必依賴真總線。

錯誤:注入壞 XML/逾時,檢查重試/告警行為。

再接再厲:現在市府又採購了一批只能輸出 CSV 格式的環境感測器 ("sensor-01,2025-09-20T15:00:00Z,air_quality,Y2-Park")。請你建立一個新的 CsvSensorAdapter,並在不修改 ingest() 函式的前提下,將其資料匯入事件總線。

智慧分流:如果來源有很多種 (XML, CSV, ...),你會如何設計一個「策略選擇器」或「工廠」,可以根據來源的類型 (source.type) 自動挑選對應的 Adapter?(提示:想想 Day 3 的 Factory Method)

契約精神:請思考如何為 Target 介面寫一個「契約測試」。這個測試要能確保任何一個實作 Target 的 Adapter(不管是 CCTVAdapter 還是 CsvSensorAdapter),其 fetch_events() 方法回傳的事件列表中,每個事件都至少包含 id 和 ts 這兩個欄位。

假設明年市府預算充足,決定全面汰換掉舊的 CCTV 攝影機,所有新設備都原生支援 JSON 介面。這時,你會怎麼處理 Ken 寫的 CCTVAdapter?

A. 保留 Adapter:當作一個過渡層,讓系統平滑退場,避免大幅修改呼叫端。

B. 直接移除:刪除 Adapter,直接修改呼叫端的程式碼,讓它改用新的 Client 介面。

請在留言區選擇 A 或 B,並用一句話說明你的理由!

EIP/EDA (中觀):在企業整合模式中,Adapter 的概念對應到 Message Translator。它通常被放在事件匯流排 (Event Bus) 的入口處,將所有傳入的訊息都轉換為標準資料模型 (Canonical Data Model),確保匯流排內部流通的事件語言是統一的。

Actor Model (中觀):在 Actor 系統中,你可以有一個監督者 (Supervisor) Actor,它底下管理著一群專職的 Adapter Actor。當有新任務進來時,監督者會像一個路由器 (Router),根據任務格式,將其派發給對應的 Adapter Actor 進行處理。

MAS (宏觀):在多代理人系統中,一個「翻譯代理」會在 Directory Facilitator (DF,就像代理世界的黃頁) 上宣告自己的能力與服務契約版本(例如:「我提供 v1 版本的 XML 轉 JSON 服務」)。其他代理可以透過 Agent Communication Language (ACL) 來查詢並使用這項服務,甚至協商版本升級或失敗回報機制。

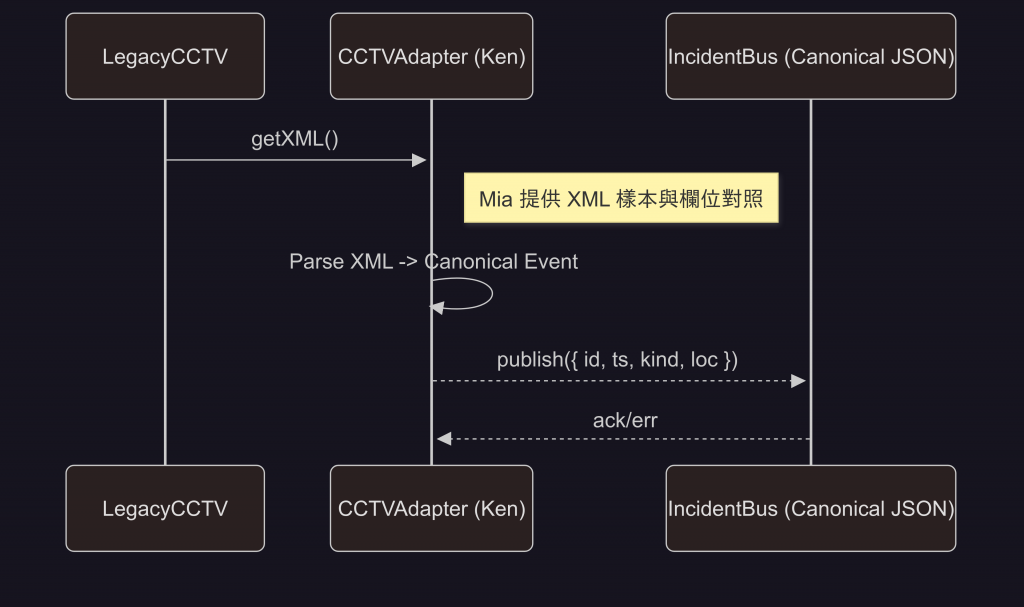

Given:Mia 自供應商取得 CCTV 的 XML 樣本與欄位對照。

When:Ken 實作的 CCTVAdapter.fetch_events() 被呼叫,並將事件 publish() 到 IncidentBus。

Then:IncidentBus 收到含 {id,ts,kind,loc} 的標準 JSON 事件,儀表板可直接渲染;舊系統與新總線零改動通過驗收。

二十字摘要:不動兩端,中間設轉接;統一事件語言。

明日預告:Bridge——抽象×實作分離,避免組合爆炸。

為了確保在不支援 Mermaid 渲染的環境中也能正常閱讀,以下提供文中圖表的 ASCII 替代版本:

🎯 Target Interface

╔═══════════════════════════╗

║ 《 Target 》 ║

║ <<interface>> 📋 ║

╠═══════════════════════════╣

║ + fetchEvents(): Event[] ║

╚═══════════════════════════╝

△

║ implements

║

╔═══════════════════════════╗ uses ╔═══════════════════════════╗

║ 🔌 CCTVAdapter ║ ────────▶ ║ 📹 LegacyCCTVClient ║

║ ║ ║ ║

║ - adaptee: LegacyCCTV ║ ║ + getXML(): string ║

║ ║ ║ ║

║ + fetchEvents(): Event[] ║ ║ (舊系統 XML 輸出) 📄 ║

╚═══════════════════════════╝ ╚═══════════════════════════╝

轉接器 被適配者

📹 LegacyCCTV 🔌 CCTVAdapter(Ken) 🚌 IncidentBus(JSON)

│ │ │

│ 📄 getXML() │ │

│ ──────────────────▶ │

│ │ │

│ │ 🔄 Parse & Transform │

│ │ XML ──▶ JSON │

│ │ │

│ │ ✨ publish({ │

│ │ id: "CAM-A1", │

│ │ ts: "2025...", │

│ │ kind: "traffic", │

│ │ loc: "X1-Main" │

│ │ }) │

│ │ ─────────────────────▶

│ │ │

│ │ ✅ ack / ❌ err │

│ │ ◀─────────────────────

│ │ │

🏷️ Mia 提供 XML 樣本與欄位對照表

🏢 舊 CCTV 系統 🔌 Adapter 轉接站 🚌 事件總線系統

╔══════════════════════╗ ╔══════════════════════╗ ╔══════════════════════╗

║ 📹 Legacy CCTV ║ ║ 🔧 CCTVAdapter ║ ║ 🎯 IncidentBus ║

║ ║ ║ ║ ║ ║

║ ┌──────────────────┐ ║ ║ ┌──────────────────┐ ║ ║ ┌──────────────────┐ ║

║ │ 📷 Camera │ ║XML ║ │ 📄➡️📋 Parser │ ║JSON ║ │ ⚡ Event │ ║

║ │ Driver │ ║───▶║ │ │ ║───▶║ │ Handler │ ║

║ │ │ ║ ║ │ 🔄 JSON │ ║ ║ │ │ ║

║ │ (10年穩定運行) │ ║ ║ │ Converter │ ║ ║ │ (標準化介面) │ ║

║ └──────────────────┘ ║ ║ └──────────────────┘ ║ ║ └──────────────────┘ ║

║ ║ ║ ║ ║ ║

║ 🔒 不可修改 ║ ║ ✨ 新增轉接層 ║ ║ 📊 儀表板可直接用 ║

╚══════════════════════╝ ╚══════════════════════╝ ╚══════════════════════╝

舊方言 🌉 轉譯橋樑 新標準語言

XML 格式 ────────────────────────────────────▶ JSON 格式

🎭 Ken 的魔法:讓古老的 XML 攝影機,能和時髦的 JSON 事件總線愉快聊天!

💡 關鍵:兩邊系統都不用改,只要中間加個「翻譯官」就搞定了!