Codetopia 科技藝術節第二天,人潮擠爆了中央廣場!市長辦公室為了即時疏導人流,下令要將一份緊急的「城市公告」(包含交通快訊、活動播報、天氣預警)同步送到全城各式各樣的顯示設備上。

這下可忙壞了資訊局的菜鳥工程師 Andy。你看,眼前有一整排五花八門的設備等著他處理:老舊的 LED 路邊顯示板、剛換裝的 LCD 觸控面板、官網的即時滾動條,還有市民手機裡的 App 推播。

「天啊…」Andy 哀嚎著。他發現每增加一台新設備,就得為每一種公告類型(交通、活動、天氣)複製貼上一整輪的 if/else 判斷,甚至還要為了不同廠商的 SDK、不同的語系樣式,再額外建立好幾個類別來硬湊。

昨天才剛接好的 IncidentBus 事件總線雖然穩定地把事件送了過來,但 「要顯示什麼」(公告的內容語意) 跟 「怎麼顯示」(設備的驅動細節) 這兩件事,像兩條濕透的麻繩一樣,死死地糾纏在一起。開發和測試的進度,就這樣被這場「組合爆炸」給徹底拖垮了。💥

【驗收標準】

Given:一份「交通速報」公告,以及一台由 Vendor-A 廠商提供的 LED 顯示板。

When:市府突然更換了新的供應商 Vendor-B,並且緊急追加了「App 推播」這個新通路。

Then:在完全不修改任何現有公告類別的前提下,只需替換或新增對應的「驅動程式」,所有公告就能照常送達,並順利通過驗收。

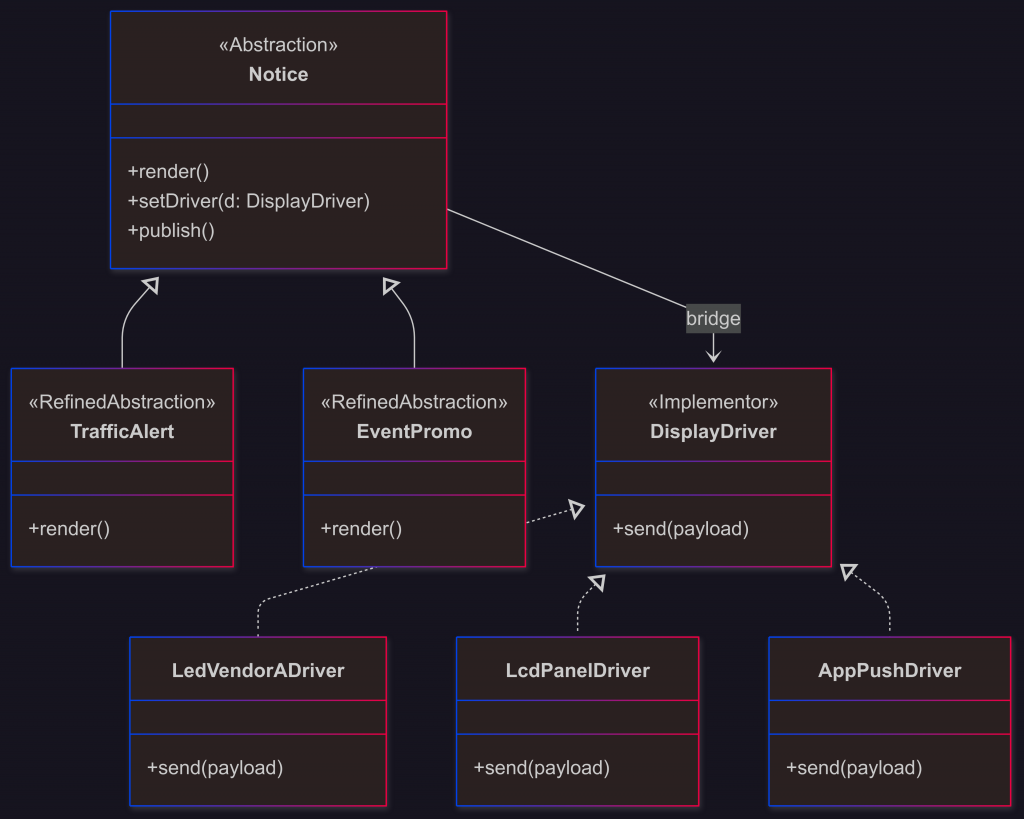

Bridge (GoF):將抽象 (例如公告的語意) 與實作 (例如輸出設備的驅動) 徹底分離,讓這兩個維度可以各自獨立擴充,互不干擾。

Port/Driver (六角形架構):抽象就是應用程式核心的 Port;實作就是外部溝通的具體 Adapter/Driver。

Andy 為了快速交差,決定使出蠻力。他心想:「不就是公告類型 × 裝置驅動 × 語系嗎?我全寫出來就是了!」於是,他的程式碼裡出現了一片壯觀的類別灌木叢:

TrafficAlertOnLedZh, TrafficAlertOnLedEn, TrafficAlertOnLcdZh…

EventPromoOnWebZh, EventPromoOnAppEn…

(旁白:「孩子,你這是交叉繁殖,不是軟體開發啊!」)

這種寫法立刻引發了災難。每當市長早上喝咖啡時突發奇想,要加一個新的顯示設備或支援一種新語系,Andy 就得含淚擴增一整排的新類別。公告的格式邏輯與設備的通訊細節緊緊糾纏,測試案例數量呈指數級增長,重用性?那是什麼,能吃嗎?

# 壞味道:語意(公告)與設備/供應商細節糾纏在一起,if/elif 暴增

class NoticeService:

def publish_traffic_alert(self, msg: str, device: str, vendor: str, locale: str):

payload = {}

# 糟糕!公告的語系樣式跟具體設備綁死了

if device == "LED":

if vendor == "A":

payload = {"title": "交通速報" if locale == "zh" else "Traffic Alert",

"body": msg, "style": "bold-16x8"}

self._send_led_vendor_a(payload)

elif vendor == "B":

# 換個廠商,程式碼就要跟著改

payload = {"title": "交通速報" if locale == "zh" else "Traffic Alert",

"body": msg, "style": "bold-16x8"}

self._send_led_vendor_b(payload)

elif device == "APP":

payload = {"title": "交通速報" if locale == "zh" else "Traffic Alert",

"body": msg, "priority": "high"}

self._send_app_push(payload)

# ... 再加 LCD、Web、更多 vendor → if/elif 這棵樹就等著長成神木吧

# 下面全是通訊細節(實作),跟公告語意混在一起

def _send_led_vendor_a(self, payload: dict): print(f"[LED Vendor A] Sending: {payload}")

def _send_led_vendor_b(self, payload: dict): print(f"[LED Vendor B] Sending: {payload}")

def _send_app_push(self, payload: dict): print(f"[App Push] Sending: {payload}")

# 使用:每新增一種設備或換 vendor,就得回來修改 NoticeService 的程式碼

svc = NoticeService()

svc.publish_traffic_alert("X1 路口壅塞", device="LED", vendor="A", locale="zh")

問題點 💔

組合爆炸:類別的成長方向是「公告 × 設備/vendor × 語系」的交叉座標。

測試地獄:需要覆蓋大量的 if/elif 路徑;更換供應商這種小事,竟然會牽動核心的公告邏輯。

就在 Andy 瀕臨崩潰時,總設計師悄然現身,遞給他一張設計圖,上面只有一個詞:Bridge (橋接模式)。他只留下設計圖就退到人群裡,把解法的舞台交還給 Andy。

核心觀念 💡:這座「橋」的精髓,就是把**「要說什麼」(公告的抽象)** 與 「怎麼說」(設備驅動的實作) 拆解到兩條完全獨立的維度上。抽象端(Notice)只負責組織訊息內容與樣式;實作端(DisplayDriver)則專心處理與 LED/LCD/Web/App 的通訊細節。

這才是優雅的解法——從此兩軸各自演進、互不牽連。這正是 Bridge 模式在我們 Codetopia 藍圖裡的定位:維度分離,終結組合爆炸。從數學直覺來看,它讓類別的數量從 O(公告種類 × 設備種類) 的乘法關係,降低為 O(公告種類 + 設備種類) 的加法關係。

當同一個抽象概念需要有多種實作,而且兩者都可能獨立擴充時(例如:跨平台的 UI 渲染、支援多種資料庫的儲存庫、不同傳輸協定的訊息發送器)。

當系統存在兩條(或更多)正交的變化維度時(例如:公告種類 vs. 輸出設備)。

如果只有一條維度會變化(例如只是想切換不同的排序演算法),那麼更簡單的 Strategy (策略模式) 就足夠了。

如果只是要解決兩個既有介面的名稱或參數不匹配問題,昨天的 Adapter (轉接器模式) 更對症下藥。

如果你的需求是一整個「產品家族」要能被成套替換(例如 UI 的 Modern 風格與 Classic 風格),那麼 Abstract Factory (抽象工廠模式) 會更貼切。

導播,鏡頭拉一下!讓我們從三個不同的尺度,來看看這座優雅的「橋」是怎麼搭建起來的。

| 視角 | 觀念/模式 | 在 Codetopia 的說法 |

|---|---|---|

| 微觀 (GoF) | Abstraction ↔ Implementor | 公告 ↔ 顯示驅動程式 |

| 中觀 (EIP/EDA/Actor) | Semantic vs. Channel Decoupling | 事件語意 vs. 傳輸通道解耦 |

| 宏觀 (MAS) | Agent Collaboration | 公告代理 ↔ 驅動代理協作 |

這張圖清楚地展示了「公告」與「顯示驅動」是如何透過 bridge 連結,同時又能在各自的繼承體系中獨立發展。

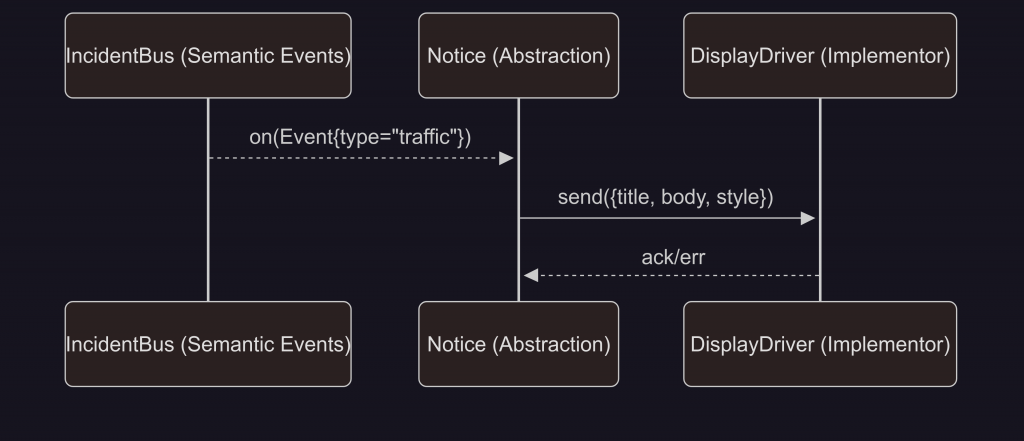

從事件流的角度看,Notice 收到來自事件總線的語意事件後,只負責將其轉化為標準 payload,然後交給 DisplayDriver,完全不關心它最終是怎麼被送出去的。

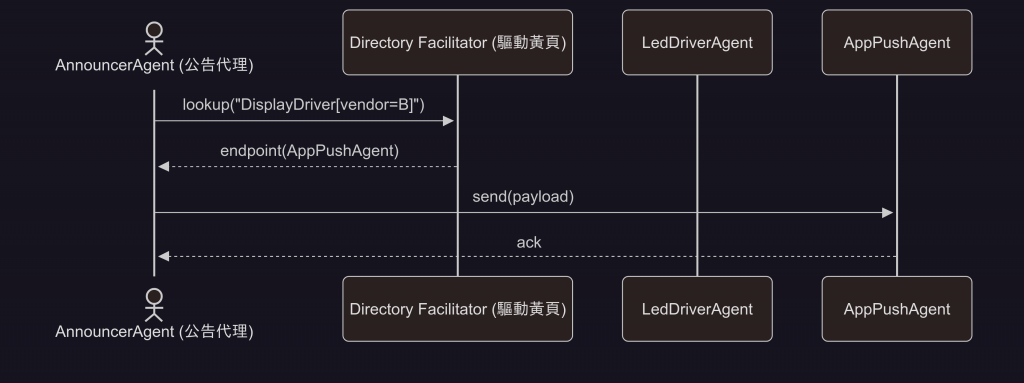

在宏觀的城市代理系統中,AnnouncerAgent (公告代理) 甚至可以動態地去 Directory Facilitator (黃頁) 查詢當下可用的顯示驅動代理,實現了更高層次的動態組裝。

Andy 恍然大悟,立刻按照總設計師的藍圖重構了他的程式碼。你看,現在的結構多麼清晰!

from typing import Protocol, Dict, Any

# 註:Python < 3.8 可改從 typing_extensions 匯入 Protocol。

# Implementor:設備/通道驅動的共同介面(可替換、可擴張)

# 這就是我們說的「怎麼說」

class DisplayDriver(Protocol):

def send(self, payload: Dict[str, Any]) -> None: ...

# 每個 Driver 只專心做好一件事:跟特定設備溝通

class LedVendorADriver:

def send(self, payload: Dict[str, Any]) -> None:

# 這裡封裝了與 LED Vendor A SDK 溝通的複雜細節

print(f"[LED Vendor A] Sending: {payload}")

class AppPushDriver:

def send(self, payload: Dict[str, Any]) -> None:

# 這裡負責呼叫行動推播服務

print(f"[App Push] Sending: {payload}")

# Abstraction:公告抽象,專注於「要說什麼」

class Notice:

def __init__(self, driver: DisplayDriver):

self._driver = driver

def set_driver(self, driver: DisplayDriver):

self._driver = driver

# 子類別負責決定公告的具體內容與樣式

def render(self) -> Dict[str, Any]:

raise NotImplementedError

# publish 方法將 render 的結果交給 driver

def publish(self):

payload = self.render()

print(f"[Notice] Rendering payload: {payload}")

self._driver.send(payload)

# RefinedAbstraction:具體的公告類型

class TrafficAlert(Notice):

def __init__(self, driver: DisplayDriver, msg: str, locale: str = "zh"):

super().__init__(driver)

self.msg, self.locale = msg, locale

def render(self) -> Dict[str, Any]:

title = "交通速報" if self.locale == "zh" else "Traffic Alert"

return {"title": title, "body": self.msg, "style": "warning"}

# --- 使用場景(完全符合驗收標準!)---

print("--- SCENARIO START ---")

# Given:一份「交通速報」與既有的 LED 顯示板

led_driver = LedVendorADriver()

alert = TrafficAlert(led_driver, "X1 路口壅塞")

alert.publish()

print("\n--- SWITCHING DRIVER ---")

# When:採購換了供應商,再加「App 推播」

app_driver = AppPushDriver()

alert.set_driver(app_driver)

# Then:完全不用修改 TrafficAlert 類別,公告照常送達!

alert.publish()

print("\n--- SCENARIO END ---")

關鍵差異 ✨

反例把語意與通道/供應商混為一談;正解則用 Notice(抽象)與 DisplayDriver(實作)漂亮地分離了兩個維度。

現在,新增設備/供應商 = 只需要增加一個 Driver 類別;新增公告類型 = 只需要增加一個 Notice 的子類別。

測試範圍縮小:我們可以分別獨立地測試 render() 的輸出是否正確,以及每個 Driver 的通訊行為是否正常。

總設計師離開前,笑著留下了幾個問題,考驗一下你是否真的掌握了 Bridge 的精髓:

動手實作:請你實作一個 WebTickerDriver,它會把公告送到官網的跑馬燈上。挑戰是在完全不修改任何 Notice 或 TrafficAlert 類別的前提下完成。

開放問題:回頭看看 3. 笑中帶淚 中 Andy 的那個失敗場景。如果你是當時的英雄,你會如何使用 Bridge 模式重構 NoticeService 類別,讓它既能處理不同公告,又能彈性地切換輸出設備?

反模式紅旗 🚩:在專案中,你聞到了哪些「味道」,會讓你警覺可能有人誤用了 Bridge 模式?

抽象洩漏:Notice 的 render() 方法裡,還看得到 if device == 'LED' 這樣的判斷。

偽 Bridge:有人建立了一個萬能的 GodDriver,裡面用 if/else 塞進了所有設備的處理邏輯。

維度搞錯:團隊其實只是需要切換演算法(Strategy),卻大費周章地建了一座橋,導致結構過於複雜。

將今天的 Bridge 模式放到更宏觀的架構視野中,你會發現它與許多重要概念遙相呼應:

六角形架構 (Hexagonal):Notice 就是應用程式核心定義的 Port;而每一個 Driver 都是一個具體的 Adapter。更換供應商,就等於是插拔不同的 Adapter,核心領域邏輯紋絲不動。

企業整合模式 (EIP):Notice 負責定義訊息的語意與標準的 payload;而 Driver 則決定了訊息要走哪個 Outbound Channel(例如 WebSocket、HTTP POST 或 MQTT)。

多代理系統 (MAS):「公告代理」可以根據情境,動態地從「黃頁 (DF)」查詢可用的「設備驅動代理」,並透過標準的「代理通訊語言 (ACL)」將任務派發出去,實現了運行時的動態組裝。

Given:一份「交通速報」與既有的 LED 顯示板(LedVendorADriver)。

When:市府更換供應商,並追加「App 推播」(AppPushDriver)。

Then:不修改任何公告類別 (TrafficAlert),僅透過 set_driver() 替換/新增驅動程式,所有公告皆能依情境示範(見上方 Scenario)正常送達,驗收通過。

契約測試:確保所有 DisplayDriver 的實作都遵循 send(payload) 接受 {title, body} 最小集合的契約(見下方的極簡契約測試)。

替換測試:以假的 TestDriver 注入 Notice,驗證 publish() 僅呼叫一次 send(),且 payload 內容正確。

端到端測試:模擬 IncidentBus 發出各類事件,驗證 Notice 能正確 render() 並觸發對應的 Driver 送出訊息,同時觀察 ack/err 的處理。

下面這段程式碼強化了「抽象可測、實作可替換」的核心概念,而且不需要引入任何測試框架。

class TestDriver:

def __init__(self): self.sent=[]

def send(self, payload): self.sent.append(payload)

# 注入假的 TestDriver 來驗證抽象層的行為

td = TestDriver()

TrafficAlert(td, "X1 路口壅塞").publish()

assert td.sent and td.sent[0]["title"] in ("交通速報", "Traffic Alert")

print("\n✅ Contract Test Passed: Notice correctly called driver's send method.")

今日總結:抽象與實作分離;兩軸獨立演進,避免類別組合爆炸。

明日預告:今天的公告只能單獨發送,但如果我想把多則公告「打包」成一個群組,像操作單一公告一樣統一顯示呢?敬請期待 Composite (組合模式) 的登場!

為了確保在不支援 Mermaid 渲染的環境中也能正常閱讀,以下提供文中圖表的 ASCII 替代版本:

<<Abstraction>> <<Implementor>>

╔════════════════════╗ ╔═════════════════════╗

║ Notice ║ bridges║ DisplayDriver ║

║────────────────────║───────▶║ <<interface>> ║

║ + publish() ║ ║─────────────────────║

║ + setDriver() ║ ║ + send(payload) ║

╚════════════════════╝ ╚═════════════════════╝

△ △

| | implements

╔══════════════╗ ╔════════════════════╗

║ TrafficAlert ║ ║ LedVendorADriver ║

╚══════════════╝ ╚════════════════════╝

╔══════════════╗ ╔════════════════════╗

║ EventPromo ║ ║ AppPushDriver ║

╚══════════════╝ ╚════════════════════╝

🚌 IncidentBus 🎨 Notice Abstraction 📡 DisplayDriver Implementor

│ │ │

│ on(Event{...}) │ │

│─────────────────────▶│ │

│ │ send({title, ...}) │

│ │─────────────────────▶│

│ │ │

│ │ ack/err │

│ │◀─────────────────────│

│ │ │

📢 Announcer Agent 📖 Directory Facilitator 🔌 Driver Agents

│ │ │

│ lookup("DisplayDriver")│ │

│────────────────────────▶│ │

│ │ │

│ endpoint(s) │ │

│◀────────────────────────│ │

│ │ │

│ send(payload) │ │

│───────────────────────────────────────────────▶│

│ │ │

│ ack │ │

│◀───────────────────────────────────────────────│

│ │ │