| 項目 | GET | POST |

|---|---|---|

| 資料位置 | 放在網址(Query String) | 放在 Request Body |

| 安全性 | 參數容易被看到(帳密會「裸奔」) | 資料不在網址中 |

| 用途 | 讀取資料(搜尋、查詢) | 傳送資料(登入、上傳、表單) |

| 快取 | 可被快取 | 不容易快取 |

為什麼登入表單幾乎都用 POST?

HTTP Header 是請求中最容易被忽略但其實超重要的部分。它們負責「夾帶瀏覽器與使用者資訊」讓伺服器知道怎麼處理這個請求

| Header 名稱 | 說明 |

|---|---|

| Host | 告訴伺服器「你想去哪個網站」 → 一個伺服器可能有多個網站,靠這個分流 |

| User-Agent | 告訴伺服器「你是用什麼設備 / 瀏覽器來的」 |

| Referer | 告訴伺服器「你是從哪一個頁面連過來的」 |

| Cookie | 附帶之前伺服器設定的 Cookie(例如登入身分) |

| Content-Type | 告訴伺服器 Body 的資料格式 |

| Content-Length | 告訴伺服器 Body 的長度(位元組) |

User-Agent 欄位裡常看到:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 ...

這跟 Mozilla 軟體社群有關。早期網頁標準支援差,很多網站只對「Mozilla 系瀏覽器」開放進階功能,後來各家瀏覽器(例如 Chrome、Safari)為了相容,也都在 UA 裡放上「Mozilla/5.0」,成為歷史遺留。

Request Body 就是 POST、PUT、PATCH 請求中「要送給伺服器的資料」,例如登入資訊、表單內容、JSON。

常見 Header 搭配:

Content-Type: application/json

Content-Length: 123

範例 :

{

"username": "ken",

"password": "1234"

}

瀏覽器發出 Request 後,伺服器會回一個 Response,包含狀態碼、標頭、資料。

範例:

HTTP/2 200 OK

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Content-Length: 1024

<html>...</html>

HTTP/2 200 OK

HTTP/2 → 協定版本200 → 狀態碼OK → 狀態描述| 類別 | 範圍 | 意義 |

|---|---|---|

| 1xx | 100–199 | 資訊(少見) |

| 2xx | 200–299 | 請求成功 |

| 3xx | 300–399 | 重新導向 |

| 4xx | 400–499 | 使用者/請求有錯 |

| 5xx | 500–599 | 伺服器出錯 |

| 狀態碼 | 名稱 | 說明 |

|---|---|---|

| 200 | OK | 一切正常 |

| 301 | Moved Permanently | 永久搬家(轉址) |

| 302 | Found | 臨時轉址 |

| 304 | Not Modified | 沒變,瀏覽器用快取 |

| 400 | Bad Request | 請求格式錯 |

| 401 | Unauthorized | 未登入 |

| 403 | Forbidden | 沒權限 |

| 404 | Not Found | 找不到 |

| 405 | Method Not Allowed | 方法不被允許 |

| 500 | Internal Server Error | 伺服器爆炸 |

| 502 | Bad Gateway | 中繼站壞了 |

| 503 | Service Unavailable | 忙碌或維修 |

| 504 | Gateway Timeout | 超時 |

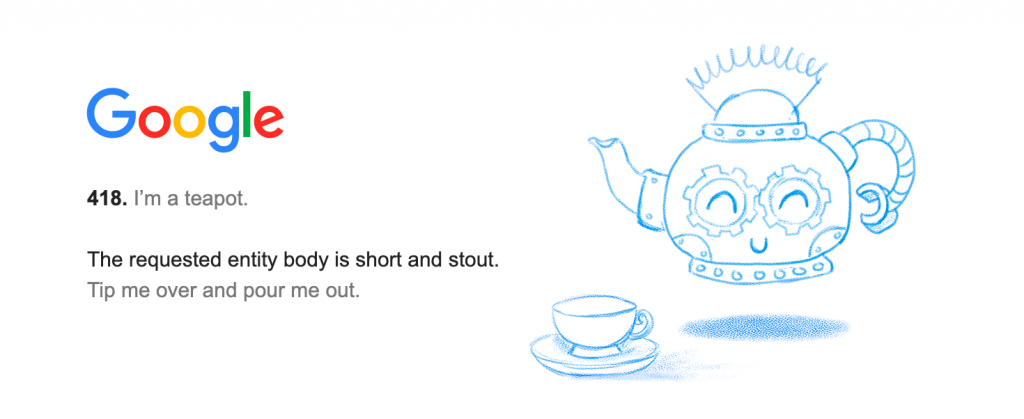

| 418 | I’m a teapot | 茶壺搶救大作戰(愚人節彩蛋) |

HTTP 418 "I'm a teapot" 是 1998 年 IETF 愚人節提案 RFC 2324 的一部分。

它的意思是:「如果你對茶壺發送泡咖啡的請求,它會拒絕並回傳 418:我只是茶壺,泡咖啡不關我事」

如今它變成工程師圈的幽默彩蛋