Multi-Window, Multi-Display

intro

隨著行動裝置的演進,Android 不再只是單一螢幕、單一全螢幕應用的環境。從早期手機的單 Activity 單視窗模式,發展到今天支援 Split-Screen(分割視窗)、Picture-in-Picture(子母畫面)、Freeform 窗口、以及到多顯示器支援,Android 的 UI 架構已經演進成為一個複雜而彈性的系統。

history

- Android 7.0 (Nougat)

- 引入 Split-Screen Mode(分割螢幕),允許兩個應用同時並排顯示。

- Android 8.0 (Oreo)

- 加入 Picture-in-Picture (PiP) 模式,特別用於影片播放或導航類應用。

- Android 10

- 開始支援 多顯示器 (Multi-Display),應用可以運行在外接螢幕或虛擬顯示器。

- Android 12L / 13

- 重點改善 可折疊裝置 與 平板多視窗體驗,Task Organizer API 引入,更靈活的窗口管理能力。

系統架構

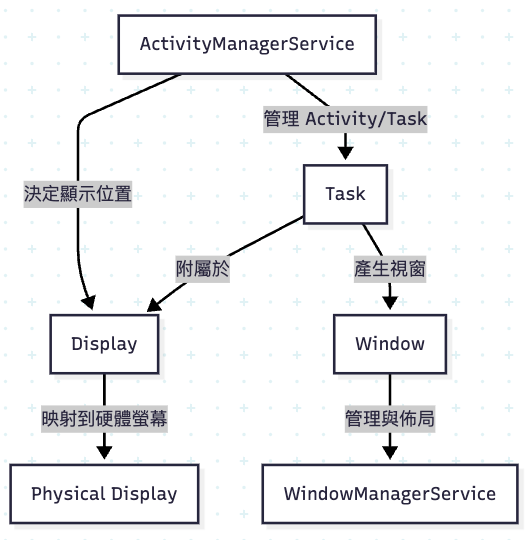

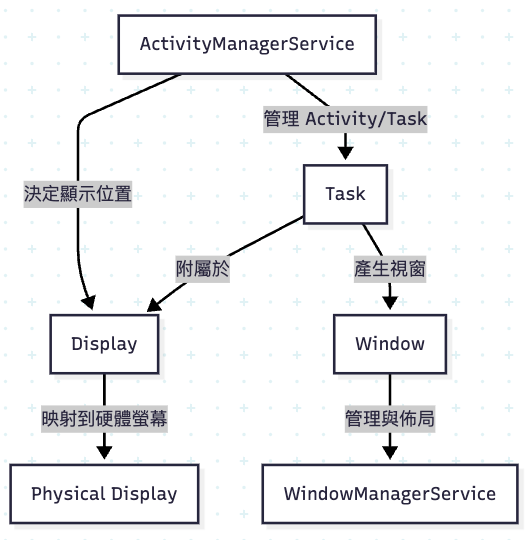

- 涉及的核心服務

- ActivityManagerService (AMS)

- 管理應用的 Activity、任務棧與生命週期,負責決定 Activity 應該放在哪個 Task 與 Display 上。

- WindowManagerService (WMS)

- 負責 Window 的排版、Z-Order、視窗層級,並處理多視窗與多螢幕環境下的視窗顯示。

- TaskOrganizer / Shell(新架構)

- 在 Android 12L 後,系統提供可客製化的任務管理方式,例如可折疊裝置的多區塊分割。

- 基本關係

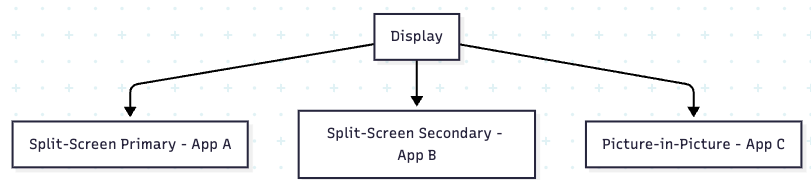

多視窗 (Multi-Window)

- 基本概念

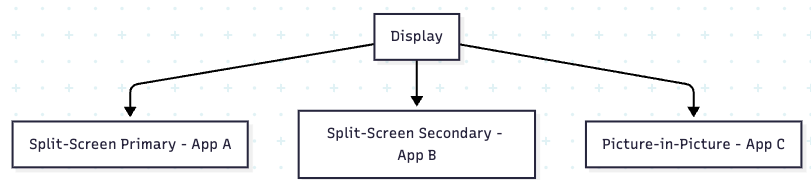

- Multi-Window 指的是在同一個 Display 上,同時顯示多個應用的 UI。這打破了早期「單一全螢幕 Activity」的限制。

- Android 提供幾種多視窗模式:

- Split-Screen(分割螢幕,從 Android 7.0 開始)

- Picture-in-Picture (PiP)(從 Android 8.0 開始)

- 一個小型浮動視窗,例如 YouTube 的子母畫面。

- Freeform Window(部分裝置開啟,例如 ChromeOS、部分廠商客製 ROM)

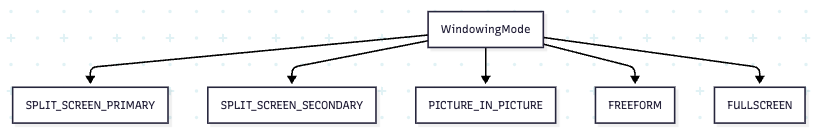

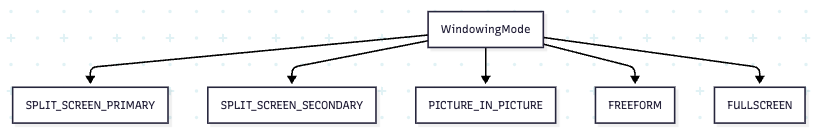

- 實作原理

- AMS:維護 Task 與 Window 狀態,決定 Activity 要被放在哪個 WindowingMode。

- WMS:根據 WindowingMode(SPLIT_SCREEN_PRIMARY、PICTURE_IN_PICTURE…)來繪製不同大小的視窗。

- DecorView:每個 Window 的根 View,會根據配置改變大小與佈局。

- 視窗模式 (Windowing Modes)

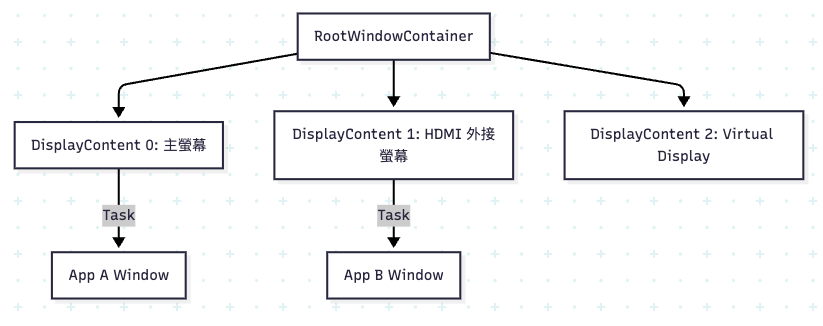

多螢幕 (Multi-Display)

- 基本概念

Multi-Display 指的是應用不再侷限於單一物理螢幕,而是可以運行於:

- 外接顯示器(透過 HDMI / 無線投影)。

- 虛擬顯示器(VirtualDisplay,用於錄影或鏡像)。

- 可折疊裝置的多個顯示區域。

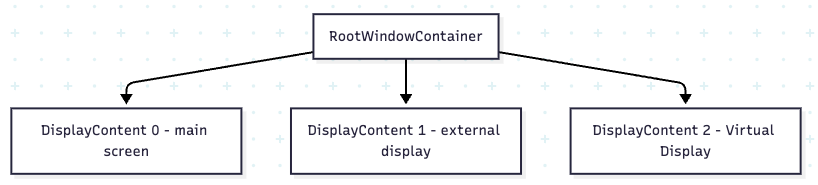

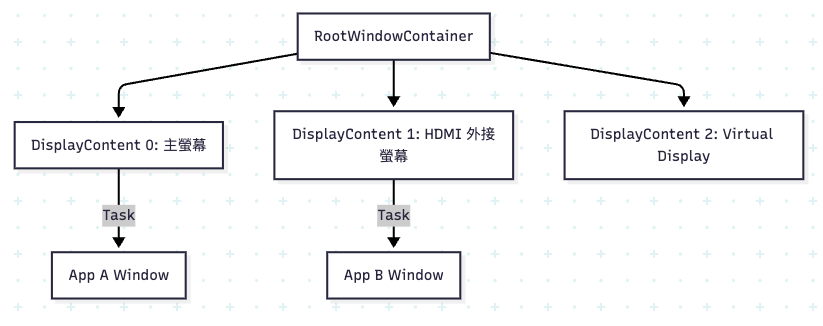

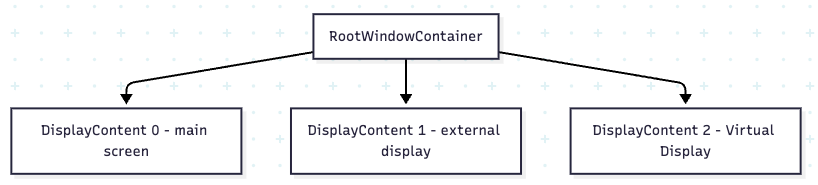

- AMS 與 DisplayContent

AMS 中的 Task 可以被分配到不同的 DisplayContent:

- DisplayContent:WMS 中表示一個 Display 的抽象。

- RootWindowContainer:管理所有 DisplayContent。

- Activity 啟動與 Display 關聯

- 啟動 Activity 時,AMS 可以指定 ActivityOptions.setLaunchDisplayId(),將 Activity 放到特定顯示器。

- 若未指定,則依照當前使用者操作焦點,預設放到主螢幕。

- VirtualDisplay

- 開發者可透過 DisplayManager.createVirtualDisplay() 建立虛擬螢幕。

- 常見應用場景:

設計時注意事項

- 適配多視窗

- 使用 onConfigurationChanged() 偵測螢幕大小改變。

- 避免假設應用永遠全螢幕(例如硬編碼 layout)。

- 設定 android:resizeableActivity="true",允許 Activity 進入多視窗模式。

- 適配 Picture-in-Picture

<activity

android:name=".VideoActivity"

android:supportsPictureInPicture="true"

android:resizeableActivity="true" />

程式進入 PiP:

enterPictureInPictureMode(

PictureInPictureParams.Builder().build()

)

- 多螢幕支援

- 判斷目前 Activity 所在 Display:

val displayId = context.display?.displayId

val options = ActivityOptions.makeBasic()

options.launchDisplayId = display.displayId

startActivity(intent, options.toBundle())

best practice ans challenges

- 挑戰

- 生命週期更複雜:同一應用可能在多個視窗/螢幕同時存在。

- 輸入事件分發:輸入事件必須正確送到對應的 Display。

- 資源適配:螢幕大小、比例、方向不同,必須準備不同資源。

- 最佳實踐

- 使用 ConstraintLayout、Compose 等彈性佈局。

- 避免假設應用只有一個 Activity。

- 測試應用在 Split-Screen、PiP、外接螢幕的情境下。

圖表示意

-

多視窗模式

-

多螢幕架構

questions

- Android 何時引入 Multi-Window?有哪些模式?

- Android 7.0:Split-Screen。

- Android 8.0:Picture-in-Picture。

- 部分裝置:Freeform Window。

- AMS 如何管理多螢幕上的 Task?

- Task 屬於某個 DisplayContent,每個 Display 有獨立的任務棧。

- 如何讓 Activity 啟動在指定螢幕?

- 使用 ActivityOptions.setLaunchDisplayId()。

- PiP 與 Split-Screen 的差異?

- PiP 是浮動視窗,通常一個應用;Split-Screen 是螢幕分割,允許兩應用並存。

- 多螢幕輸入事件如何處理?

- InputDispatcher 根據事件來源的 DisplayId,將事件分派到對應的 Window。

summary

- Multi-Window 與 Multi-Display 是 Android 在 UI 管理上的重大演進。

- AMS/WMS 是關鍵,分別管理 Task 與 Window,並協同確保多螢幕、多視窗的正確運作。

- 開發者需要適配:

- 分割螢幕

- 子母畫面

- 外接顯示器

最佳實踐是避免假設單一全螢幕環境,以確保應用能適應未來的可折疊與多螢幕裝置。