哈囉,大家好!

在昨天的 Day 1 開場白 中,我們立下了 30 天的挑戰目標,並規劃了一張從 Docker 走向 K8s 的實戰地圖。今天,我們就正式踏上旅程的第一站,來聊聊這一切的起點:Docker。

我們的目標很簡單:用最生活化的方式,讓你徹底搞懂 Docker 究竟是什麼,以及它為什麼能成為現代軟體開發的標準配備。

不知道大家在寫程式或做學校專案的時候,有沒有遇過這種讓人想翻桌的狀況:

「欸,這段 code 在我電腦上跑得好好的,怎麼傳給你就不動了?」

「為什麼你那邊顯示的畫面跟我這邊完全不一樣?」

「可惡,為了跑這個程式,我還要安裝一大堆有的沒的,超麻煩!」

這些 OS 是不是很熟悉?這就是軟體開發界傳說中的大魔王——「環境不一致」。

每個人的電腦設定、安裝的軟體版本、作業系統都有些微差異,就像每個人的書包裡裝的東西都不一樣,導致同一個程式在不同環境下,會產生千奇百怪的問題。

為了解決這個世紀大難題,一群聰明的工程師就發明了一個叫做 Docker 的酷東西。

簡單一句話解釋:Docker 就像是一個標準化的「貨櫃」,你可以把你的應用程式(App)跟它需要的所有東西(例如特定版本的程式語言、資料庫、設定檔等等)全部打包進去。

從此以後,你不用再把你的程式碼單獨交給別人,而是直接給他一整個「貨櫃」。這個貨櫃不管是在你的 Windows 電腦、同學的 Mac,還是未來公司的大型 Linux 伺服器上,打開來跑的樣子,都會一模一樣!完美解決了「在我電腦上可以跑」的惡夢。

讓我們先來深化這個「貨櫃」的比喻。

想像一下,你要從台灣運送一輛超跑、一箱香蕉和一組 IKEA 家具到美國。如果沒有貨櫃,會發生什麼事?

碼頭工人看到這些零散的東西肯定一個頭兩個大,搬運起來超麻煩,而且很容易出錯(把超跑拿去冷凍,香蕉日曬雨淋...)。

但有了「貨櫃」之後呢?

你只要把超跑、香蕉、家具各自用最適合的方式打包好,然後通通裝進一個個標準尺寸的貨櫃裡。對於碼頭的起重機、貨船、卡車來說,它們根本不需要知道裡面裝的是什麼。它們只認得這個標準的「箱子」,任務就是把箱子從 A 點安全地運到 B 點。

在這個比喻中:

Docker 的核心概念就是「隔離」與「標準化」。它創造了一個個被稱為「容器 (Container)」的獨立小空間,你的程式就在這個與世隔絕的小套房裡快樂地運行,自給自足,不被外界干擾,也不會去干擾別人。

聽起來很酷,但這對我們到底有什麼具體的好處?

這是 Docker 最根本的價值。用了 Docker 之後,開發流程會變成這樣:

整個過程就像在傳遞一個完美的「程式膠囊」,確保了從開發、測試到上線,每一站的環境都完全相同。

因為 Docker 貨櫃是標準化的,所以它可以極度自由地「搬家」。今天你的程式跑在你的筆電上,明天想把它搬到 Google Cloud 或 Amazon AWS 這些雲端平台上,完全沒問題!你不需要重新安裝設定,只要把整個貨櫃搬過去,啟動,就搞定了。

要真正理解 Docker 的輕巧所帶來的革命,我們得先搭時光機,回到 Docker 出現之前的時代。

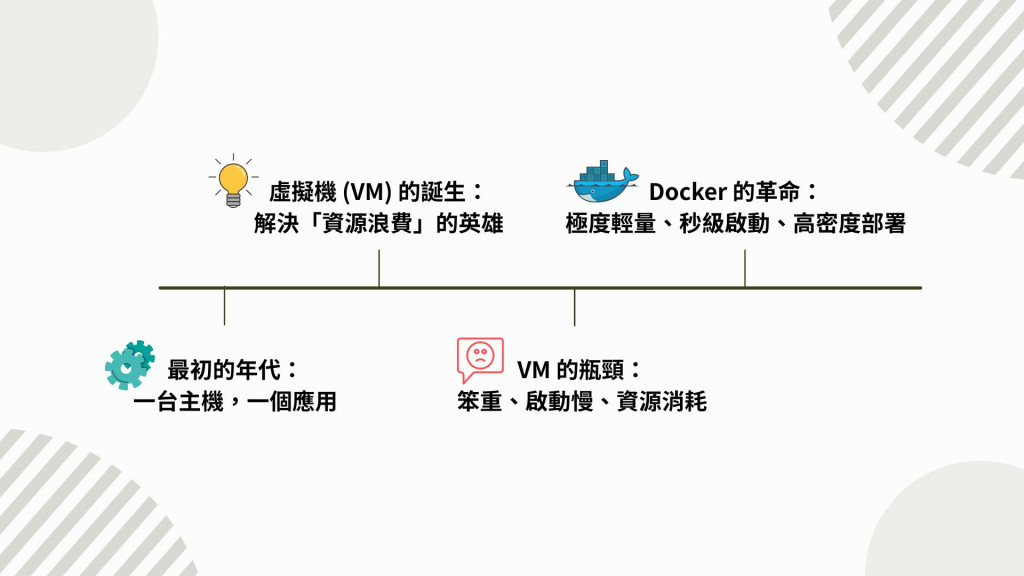

1. 最初的年代:一台主機,一個應用

很久以前,公司會買一台實體伺服器(主機),在上面安裝一個作業系統(例如 Linux),然後部署一個應用程式。這帶來一個巨大的問題:資源浪費。如果這個應用程式只用掉了 10% 的 CPU 和記憶體,那剩下 90% 的昂貴硬體資源就只能在那裡納涼。

2. 虛擬機 (VM) 的誕生:解決「資源浪費」的英雄

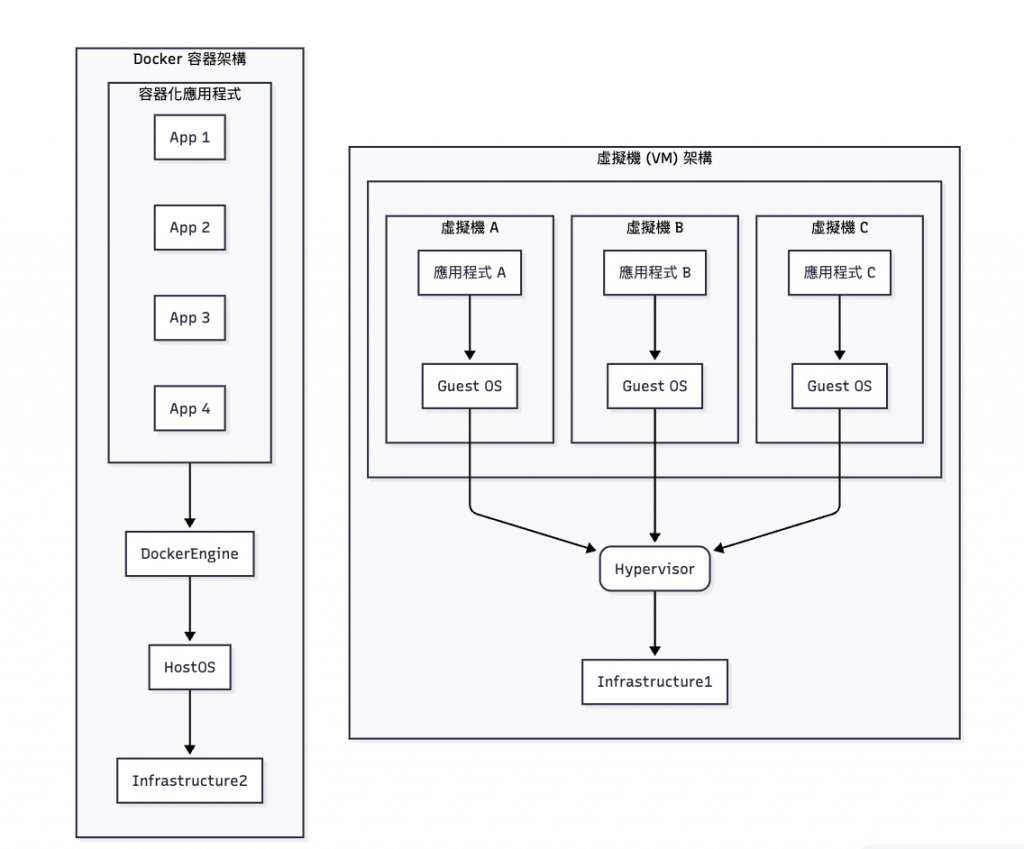

為了解決這個問題,虛擬機 (Virtual Machine, VM)應運而生。VM 就像是一位空間管理大師,它允許你在一台實體主機上,模擬出好幾台獨立的「虛擬」電腦。

VM 背後的核心技術稱為 Hypervisor (虛擬機監控器)。你可以把 Hypervisor 想像成那個負責管理土地、分配地基和水電管線的「營造工頭」。它直接在硬體之上,切分出獨立的資源區塊,然後在每個區塊上蓋起一間設備齊全、有獨立水電管線和地基的「獨立小木屋」。每間小木屋都是一個完整的作業系統 (Guest OS),彼此完全隔離。

3. VM 的瓶頸:為什麼有了 VM 還需要 Docker?

VM 非常成功,至今仍是雲端運算的基石。但它也帶來了新的問題:笨重與低效。

4. Docker 的革命:解決「笨重低效」的挑戰者

就在大家覺得蓋「小木屋」太慢太貴的時候,Docker 帶著「容器 (Container)」技術登場了。

Docker 的核心是 Docker Engine (Docker 引擎)。它不像 Hypervisor 那樣需要自己蓋房子,而是直接佈置大樓裡現有的「空房間」。所有房間都共用大樓本來的地基和總水電管線(主機的作業系統核心),Docker Engine 只負責幫每個房間隔間、上鎖,並放入各自的家具(應用程式)。

因為只多了「隔間和家具」,而不是整套系統,所以容器可以做到:

今天,我們透過「貨櫃」的比喻,理解了 Docker 誕生的初衷——解決開發者心中永遠的痛「環境不一致」。我們也透過一場 IT 架構的演進史,明白了 Docker 是如何站在虛擬機的肩膀上,解決了其笨重與低效的問題,帶來了輕量、快速的革命。

你可能已經很好奇,這個神奇的貨櫃到底是怎麼來的?又是如何運作的呢?在 Docker 的世界裡,這一切都圍繞著我們之後會反覆提到的兩個核心角色:「映像檔 (Image)」與「容器 (Container)」,也是我們接下來旅程的主角。

在明天的文章中,我們就要來實際動手,把 Docker 安裝起來,並運行我們人生中的第一個 Hello World 容器!