今天來繼續昨天提到的封裝和TELNET

Encapsulation 封裝

封裝(Encapsulation)是指每一層在接收到的資料單元上添加頭部(有時也添加尾部),並將**「封裝好的」**單元發送到下一層的過程

每個封包都包含了兩大部分:

-

資料本身(Payload,像是網頁的文字或圖片片段)

-

控制資訊(Header,例如來源 IP、目的地 IP、協定類型等等)

封裝是一個至關重要的概念,因為它允許每一層專注於其預期功能

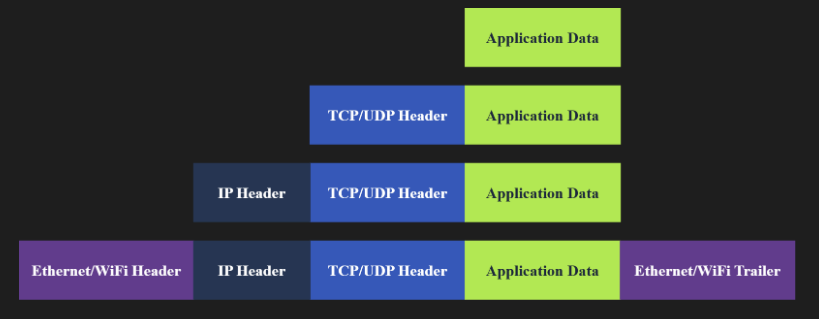

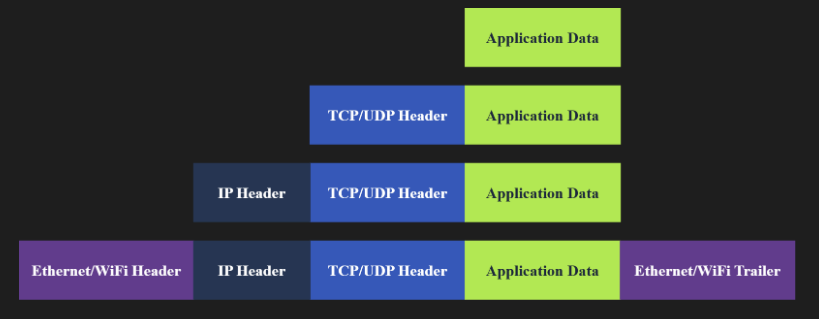

封裝有四步:

-

Application data(應用程式資料)

- OSI:應用層

- 使用者輸入的原始資料(例如一封 Email、一張圖片、一段訊息)

-

Transport segment/datagram(傳輸層段)

- OSI:傳輸層

- 加上 TCP/UDP Header,包含來源/目的 Port 號用以建立TCP segment/UDP datagram

-

Network packet(網路封包)

- OSI:網路層

- 加上 IP Header,包含來源/目的 IP 位址以獲得IP packet

-

Data link frame(資料鏈路訊框)

- OSI:資料連結層

- 加上 MAC Header + CRC(來源/目的 MAC 位址 + 錯誤檢查碼)形成 WiFi / Ethernet Frame,然後交給物理層傳送

依順序依下列圖示:

在接收端,這個過程要反向進行,逐層去除協定標頭,最後才能拿到真正的應用層資料

The Life of a Packet

一個完整的Packet會經歷以下過程

-

產生(Creation)

- 使用者在應用程式上輸入資料

- 應用程式把資料交給系統IP處理

-

封裝(Encapsulation)

- 資料經過 OSI/TCP-IP 各層處理,逐層加上Header

- 最後變成一個完整的「封包」

-

傳輸(Transmission)

- 封包經由網路介面卡 (NIC) 發送,可能經過交換器、路由器等設備

- 在網路中「跳躍 (hops)」直到到達目的地

-

解封裝 (Decapsulation)

- 封包抵達接收端,由底層開始逐層剝除標頭

- 最後只留下原始的應用程式資料

-

交付 (Delivery)

- 接收端應用程式拿到資料,呈現給使用者(例如:網頁顯示出來)

現在我們大致了解了所謂封裝和它的結果封包

現在我們來看一下昨天提到的 TCP/UDP 連線跟他有什麼關係

拿 TCP 連線為例

一個完整的 TCP 連線生命週期

-

建立連線 (Connection Establishment)

- 透過三次握手 (Three-way Handshake):

- 客戶端送出 SYN

- 伺服器回應 SYN + ACK

- 客戶端再送出 ACK

-

資料傳輸 (Data Transmission)

- 進入「封包的一生」流程:

- 產生:應用程式輸入資料

- 封裝:逐層加上 Header (TCP、IP、MAC...)

- 傳輸:經 NIC、交換器、路由器傳送

- 解封裝:接收端逐層拆開

- 交付:資料交給應用程式,呈現給使用者

-

連線終止 (Connection Termination)

- 使用四次揮手 (Four-way Handshake) 來斷開:

- 一方送出 FIN(我要結束)

- 對方回 ACK(好,我知道了)

- 對方再送出 FIN(我也要結束)

- 最後回 ACK(OK,掰掰)

Telnet

介紹

-

TELNET (Teletype Network) 是一種應用層協定,最早設計用於遠端登入 (Remote Login),讓使用者透過網路在遠端電腦上開啟終端機並操作

- 工作在 TCP port 23

-

傳輸方式:純文字傳輸,不加密 → 資料(帳號、密碼、指令)以明文方式傳送,容易被攔截

因為安全性問題,現在已大多被 SSH (Secure Shell) 取代

用途

-

遠端登入:早期管理伺服器、路由器、交換機

-

網路測試:檢查某個主機或服務的連線是否正常(尤其是 TCP port 測試)

-

除錯:測試應用程式伺服器是否能正常回應,例如 HTTP、SMTP、POP3 等協定

基本指令/操作

1. 連接到主機

$ telnet <IP/主機名> <Port>

2. 登入操作

若遠端設備啟用了 Telnet,連線成功後會出現:

login:

password:

3. 測試其他協定

telnet mail.example.com 25

會看到:

220 mail.example.com ESMTP Postfix

代表郵件伺服器正常。

- 測試 HTTP (網頁服務):

telnet example.com 80

然後輸入:

GET / HTTP/1.1

Host: example.com

伺服器會回傳 HTTP 回應標頭與 HTML 內容

剛剛提到的 TELNET,就是利用今天說過的 TCP 連線,將我們所講的三次握手建立連線、資料封包傳輸、四次揮手結束連線的過程,轉化成用戶端可以直接操作的應用層工具

⚠️TELNET 傳輸資料是以明文方式進行,包括帳號、密碼和指令,都可能被攔截,因此在現代網路環境中,大多數情況會使用加密的 SSH 取代 TELNET,以確保資料傳輸的安全性

好了Networking concepts房間到此就結束了

網路的大概架構和傳輸基礎已經基本講一遍了

接下來要就要講之前提過的網路傳輸會用到的一些協定協定與技術

例如:DHCP、ARP、ICMP、NET