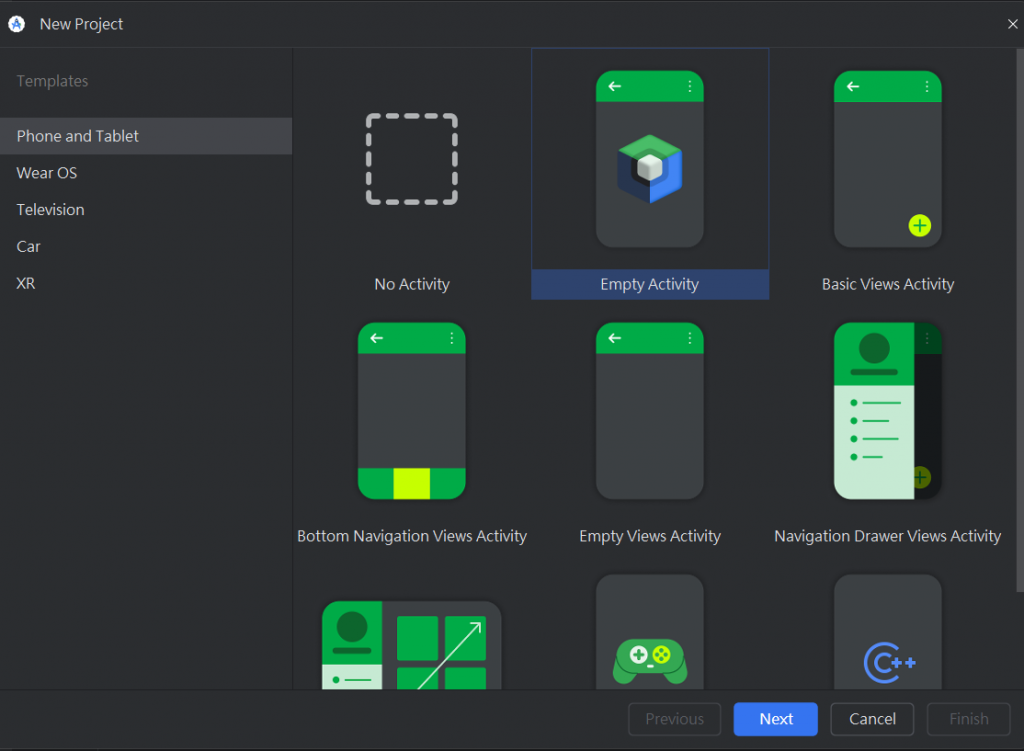

這是你在點下New Project後會看到的畫面,選擇Empty Activity並點Next

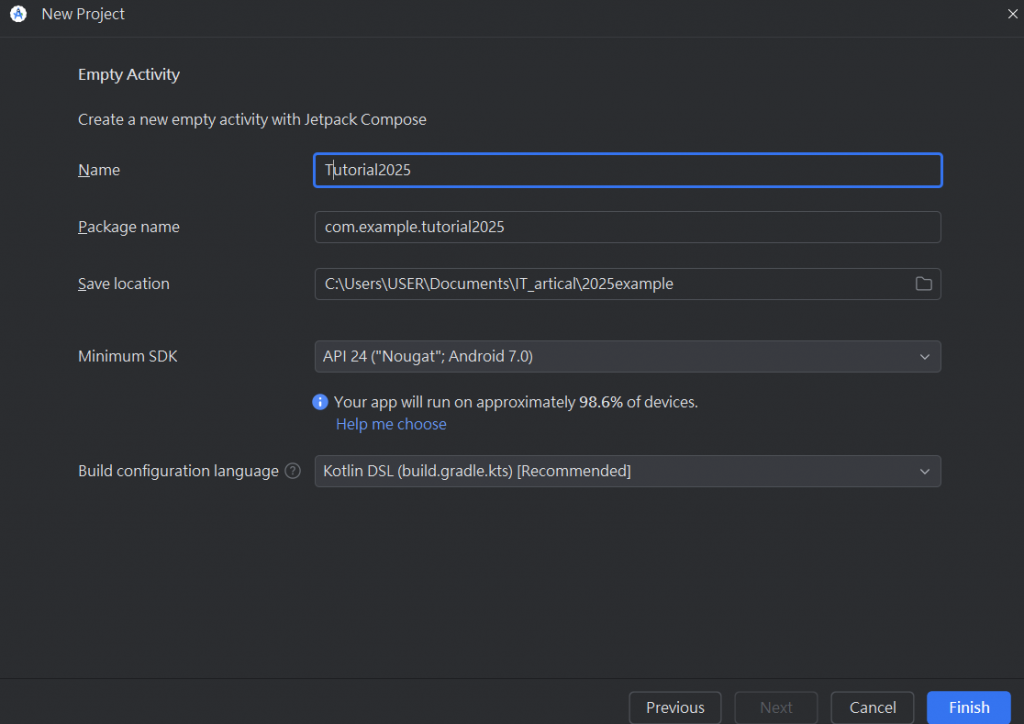

這是設定專案名稱與位置的地方

Minimum SDK指的是最低可以可以在什麼系統中跑,像我的這個就是有98.6%的裝置可以跑

至於Build configuration language選Kotlin DSL就好,點擊Finish就可以建專案了

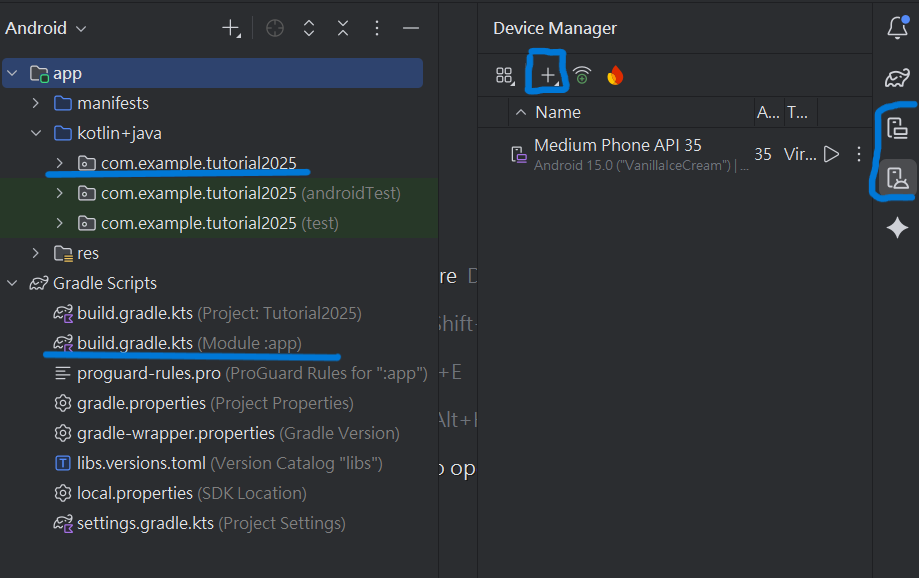

左邊是專案的架構,右邊是虛擬安卓裝置

平常如果要添加一些dependency就是在build.gradle.kts(Module :app)裡面

主程式主要是在com.example.tutorial2025裡,下面(test)的就是測試程式

右邊的裝置管理可以按+來增加虛擬的裝置,可以挑選想要的裝置類別及API等級

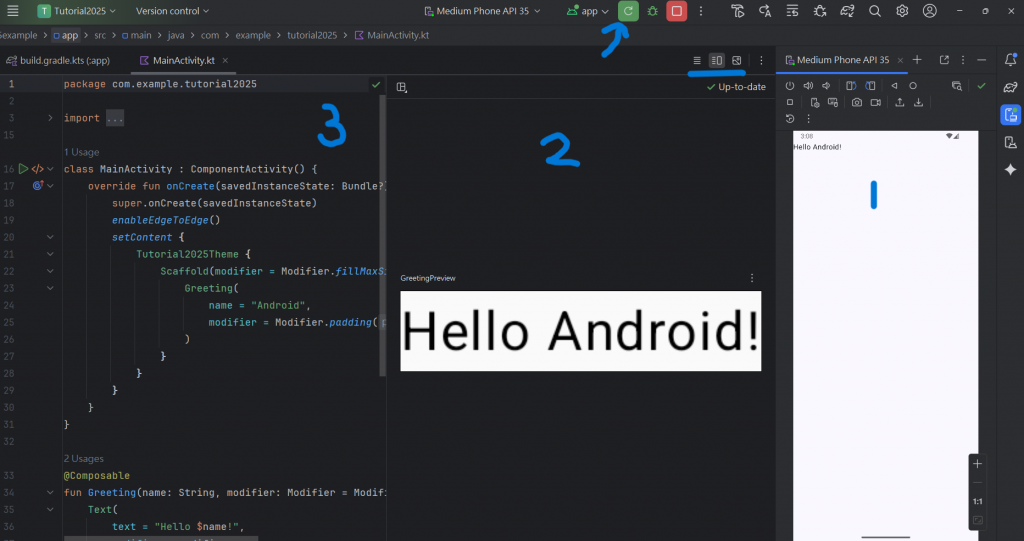

這是預設程式運行時的畫面

箭頭指的地方可以啟動程式(如果你有虛擬的裝置)

這些就是平常在寫程式時會時常接觸到的區塊,其他的一些功能會和後面章節介紹

預設的程式已經可以顯示Hello Android! 了,但是我們還不知道該在這些程式的哪裡開始寫程式

class MainActivity : ComponentActivity() {

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {

super.onCreate(savedInstanceState)

enableEdgeToEdge()

setContent {

Tutorial2025Theme {

Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->

Greeting(

name = "Android",

modifier = Modifier.padding(innerPadding)

)

}

}

}

}

}

這是Activity開始的地方,這個部分一般不會去改動,在Tutorial2025Theme裡面就是UI程式運行的地方

@Composable

fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {

Text(

text = "Hello $name!",

modifier = modifier

)

}

這就是通常主UI程式放的地方,在範例中,他就是顯示了一個text的物件

@Preview(showBackground = true)

@Composable

fun GreetingPreview() {

Tutorial2025Theme {

Greeting("Android")

}

}

這是預覽的程式,如果要預覽程式就必須有@Preview(showBackground = true) 這個annotation,這樣Android studio才知道這個物件要預覽並會顯示在預覽區中

現在已經知道大部分的專案架構與基礎知識,下一章會開始規畫要做的專案以及目標樣式