這一章節會先介紹基本的UI元件,並集中在元件攜帶的屬性上

@Composable

fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {

Text(

text = "Hello $name!",

modifier = modifier

)

}

這是預設的程式碼,其中的Greeting就是一個元件,就像是很多的前端語言一樣,我們可以將很多個UI打包起來變成客製化的UI批量使用

而編譯器是通過上面的@Composable來知道他是一個元件,而Greeting中的Text同樣是一個元件,當你將滑鼠移上去的時候就可以看到他的宣告內容,其中有很多是自動設定的,需要傳遞參數的只有text,也就是顯示的文字

元件的參數有很多種,其中比較常見到的就是直接的變數,而有一些會要求函數,除此之外,有一個參數很特別,幾乎每一個元件都需要它:Modifier

Kotlin支援Lambda函數,所以多數時候都是直接些一個Lambda函數

但是,所有的函數都有型別要求,如這段程式碼中的Add就是一個(Int, Int)->Int的函數

fun Add(a: Int, b: Int): Int {

return a+b

}

// In Lambda

val Add: (Int, Int)->Int = {a, b->

a+b

}

但多數時候會遇到的是回傳為空的函數,那就是(Int)->Unit

我認為這是所有元件最重要的屬性,因為它掌管了所有的UI樣式,所以需要對它有足夠的了解才能寫出好看的UI

可以從預設的程式碼看到,它的modifier有一個.padding(innerPadding),這就是modifier的調整方式,也是最複雜的地方(先後順序)

我會給兩段程式,分別有個Preview圖來直觀的展現modifier的順序

@Composable

fun Greeting1(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {

Text(

text = "Hello $name!",

modifier = Modifier.padding(10.dp).border(1.dp, Color.Green)

)

}

@Composable

fun Greeting2(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {

Text(

text = "Hello $name!",

modifier = Modifier.border(1.dp, Color.Green).padding(10.dp)

)

}

直接說結論,Greeting1的邊框在裡面padding在外面,而Greeting2的邊框在外面而padding在裡面

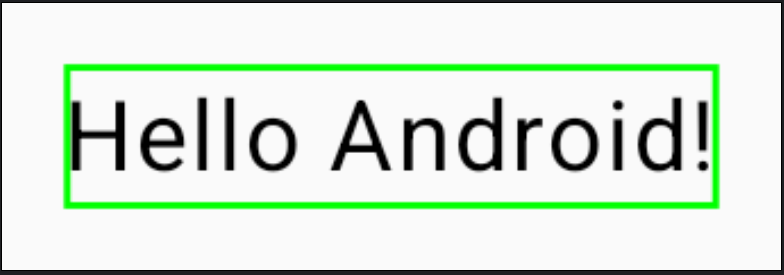

Greeting1:

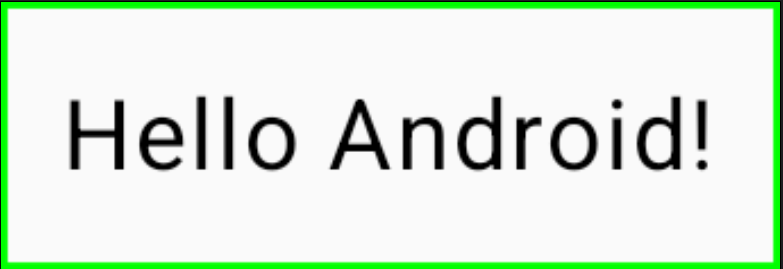

Greeting2:

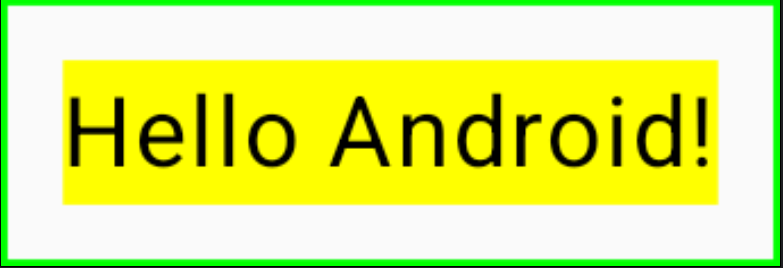

如果你還不信邪,可以試試看這段程式

@Composable

fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {

Text(

text = "Hello $name!",

modifier = Modifier.border(1.dp, Color.Green).padding(10.dp).background(Color.Yellow)

)

}

你就會發現黃色背景先觸發,再來是padding,最後才是border,所以請記住Modifier的觸發順序是最後一個屬性最先套用

有時候你的程式打出來卻是紅色字體,如果你直接用複製的就會發現.dp與Color是紅色的,這是因為你沒有導入(import),可以把屬標放在上面選import,也可以在打字出現選項時用tab選擇,它會自動import相關的依賴

如果遇到的是紅色底線,那多半是你的元件呼叫的缺少必要參數,或是說傳遞的參數型態有誤