昨天我們只用了一個 Wx + b 就能模擬出邏輯閘的運作情況。那麼,如果將多個 Wx + b 組合起來呢?這樣是否能處理更複雜的任務?答案是肯定的。第一個採用這種思路的方法,就被稱為多層感知器(MLP, Multi-Layer Perceptron)。

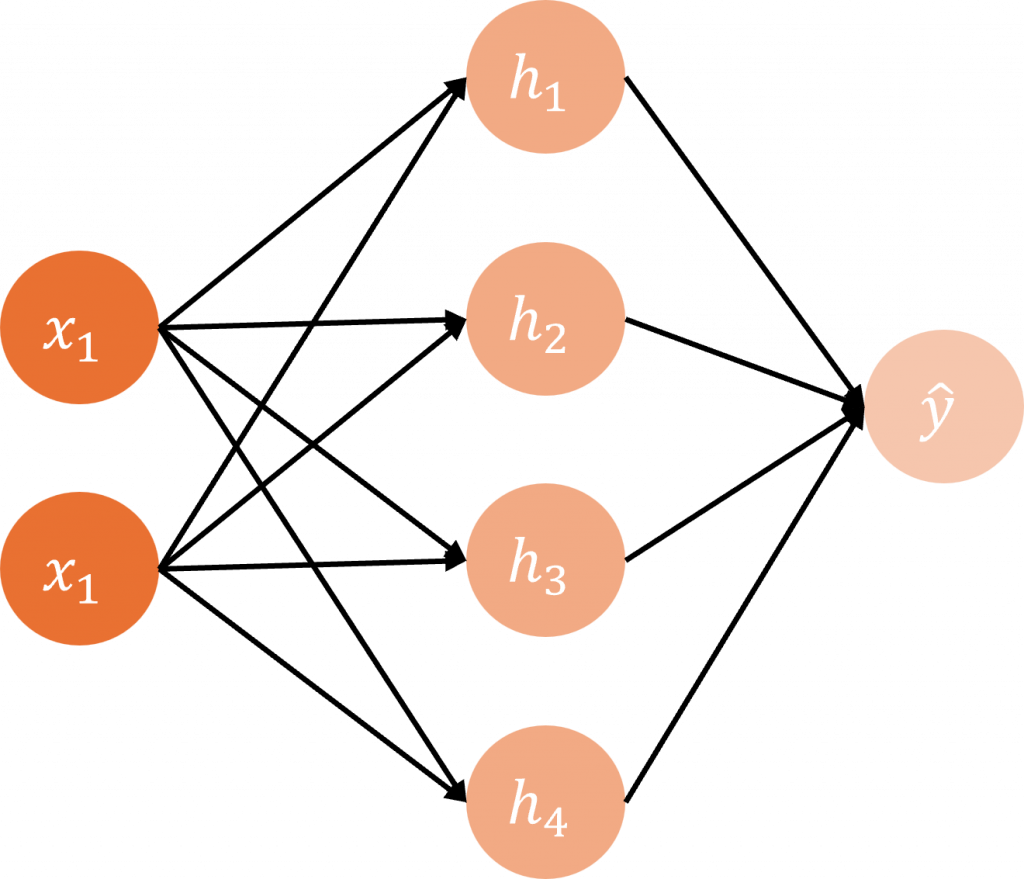

與單層感知器相比,多層感知器中的每一個隱藏層,都可以看作是由多個單層感知器的輸出所組成,就像圖片中的 h1 ~ h4 這些節點,其實就是單層感知器的輸出,而在多層感知器裡,這些組合起來的層被稱為隱藏層。在隱藏層中,我們同樣可以選擇不同的激勵函數,其中最常見的就是 ReLU(Rectified Linear Unit)。

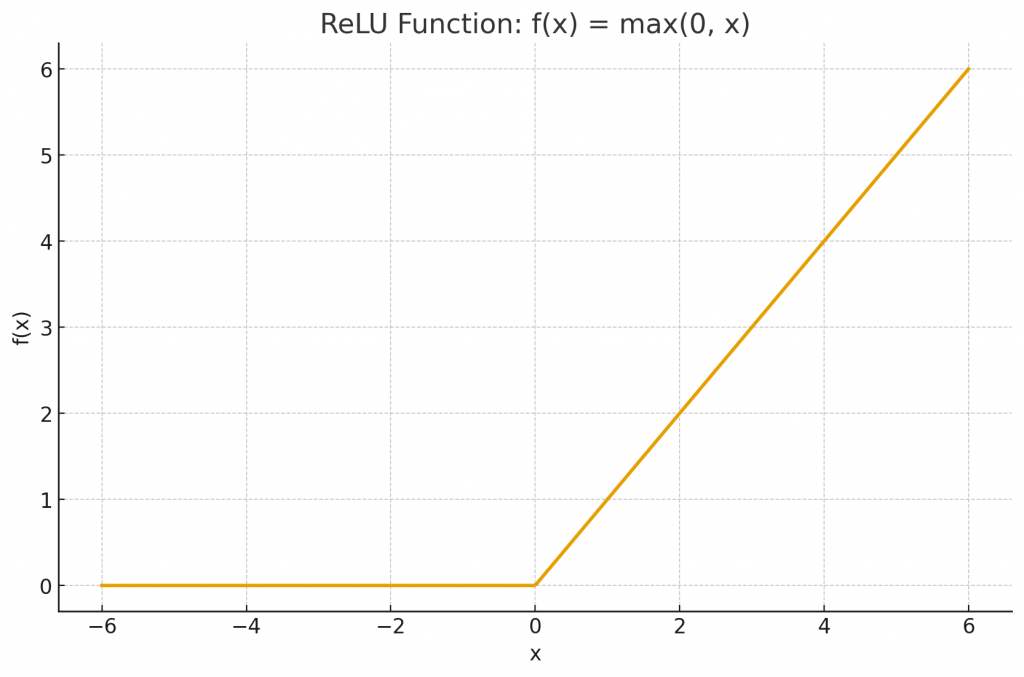

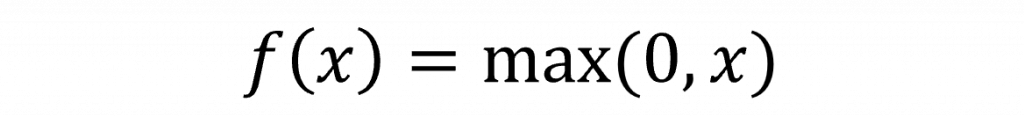

在上一章節提到的階梯函數中,由於在 0 的位置不可微,會導致在反向傳播過程中導數非常小甚至為 0。這樣一來,梯度在逐層傳遞時會不斷縮小最終幾乎消失。這種情況被稱為 梯度消失(vanishing gradient)。當梯度消失時,前層的權重幾乎無法更新,使得神經網路難以學到有效的特徵,讓我們先看看ReLU的公式。

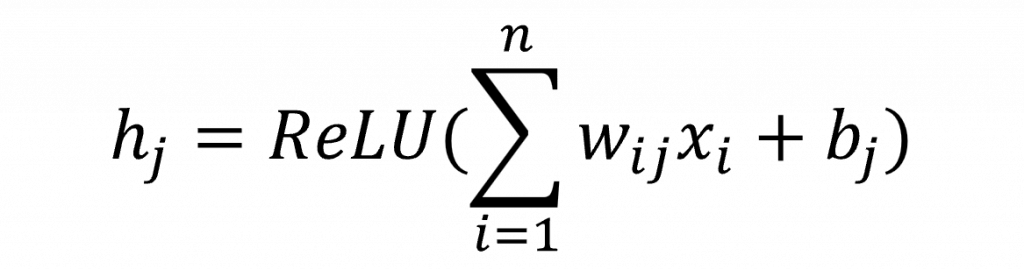

在這一個公式中,它的導數x>0 時為 1,在 x≤0 時為 0,這表示在正區域中,梯度不會趨近於 0,能有效避免梯度消失問題,這時我們輸入層->隱藏層(使用ReLU)的公式是

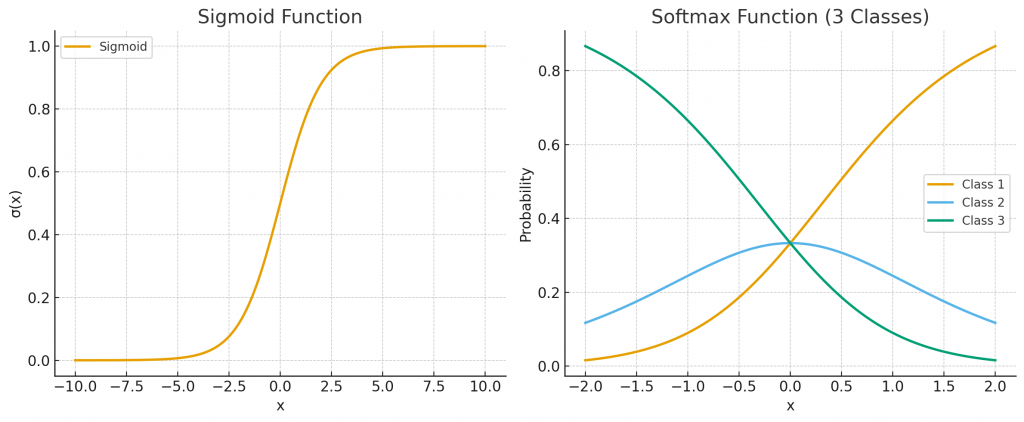

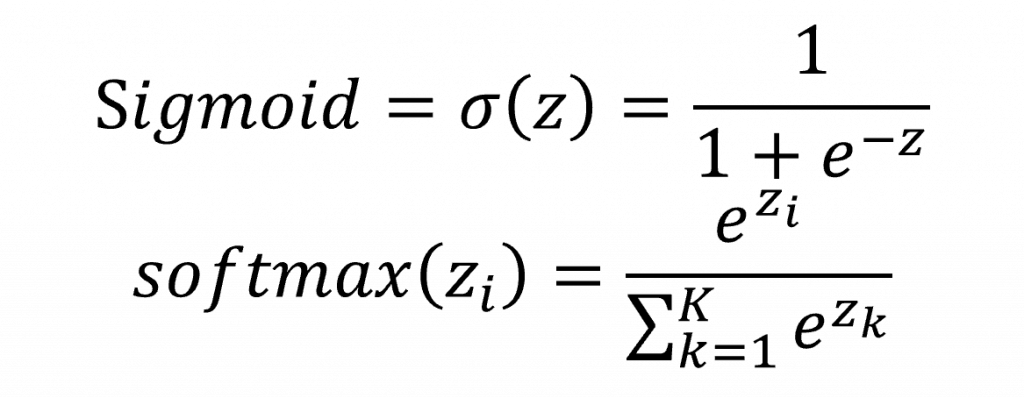

而在隱藏層到輸出層時,常依任務性質選擇不同的激活函數,若是二分類問題,通常使用 sigmoid,因為它能將輸出壓縮到 (0,1),自然解釋為正類的機率;若是多分類問題,則會使用 softmax,因為它能將輸出轉換成一個總和為 1 的機率分布,表示樣本屬於每一類的相對可能性。

在圖片中我們可以直觀的看到左邊是 Sigmoid 函數,輸入在 (−10,10) 區間,輸出壓縮在 (0,1);右邊是 Softmax 函數,模擬三個類別的輸出,可以看到隨著輸入變化,三個類別的機率會動態分配,且總和始終為 1。兩者對應的公式如下

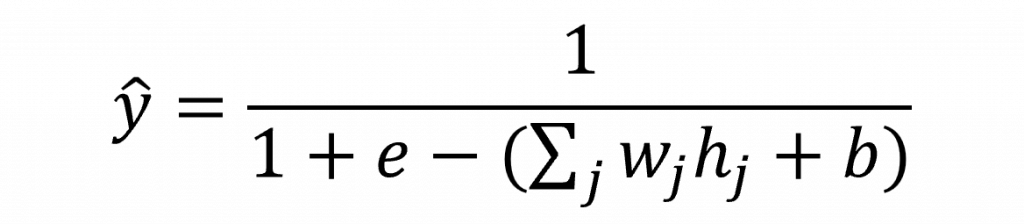

而在這裡我們使用Sigmoid,因此我們的隱藏層到輸出層的數學公式可以寫成

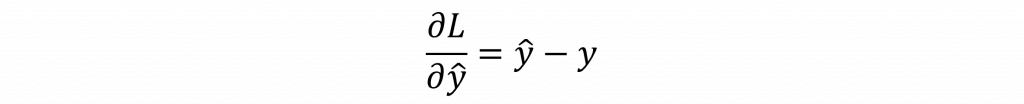

在前巷傳播中我們的流程是輸入層(x)->隱藏層(h)->隱藏層激勵函數(a)->輸出層(z)->輸出層激勵函數(y)->損失函數,因此我們在反向傳播時需要將這個返回來計算,因此讓我們看看第一步,在這裡我們損失函數同樣是MSE Loss

首先計算損失對輸出層輸出的偏導,這一步是誤差的來源,代表我們要最小化的方向。

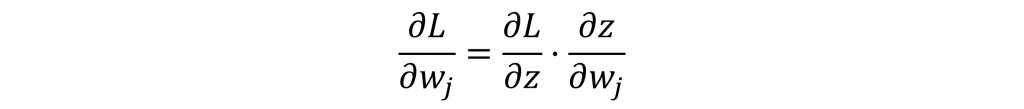

接下來透過連鎖率展開,其中我們會使用到上一層的偏導結果。

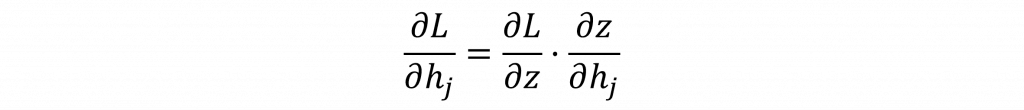

誤差往前傳,會傳到隱藏層激勵輸出(a),這是輸出層誤差「回流」給隱藏層的梯度。

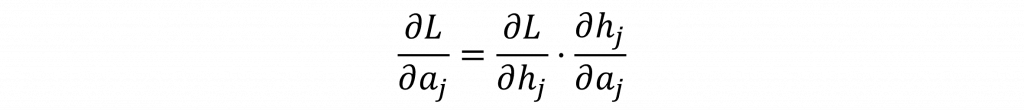

同樣使用連鎖率展開

如果前面還有更深的層,誤差會繼續往前傳,形式會一直套用這就是「誤差反向傳遞」的一般公式。

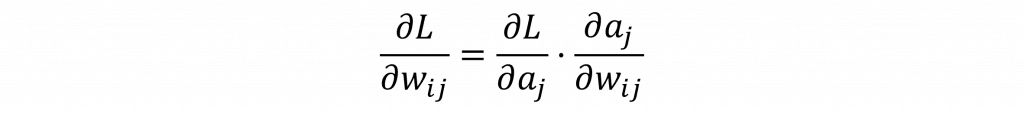

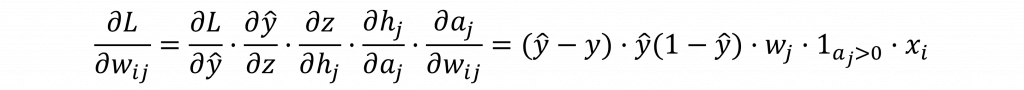

總結來說整個誤差傳遞可以用以下公式表示

這樣就得到了完整的反向傳播公式。其實你會發現我們只是將前向傳播的流程反過來計算,並一步步地帶入各個結果。當你理解了這一點後,就能夠自行推導出各種 AI 模型的傳播與訓練過程。

今天我們透過數學公式與推導,完整的了解多層感知器的前向傳播與反向傳播流程,理解了梯度如何一層層回傳,讓模型能逐步修正權重。明天我將帶你實際用程式碼一步步實現這個過程,這時你將會發現,數學公式與程式碼是一一對應的,當理解了推導之後,實作就只是把公式「翻譯」成程式語言。到時候你會真正體會到模型是如何一步步學會的。