還記得小時候,我最喜歡坐在老家頂樓的水塔邊,閉上眼睛去感受風的流動。那種時而溫柔、時而猛烈的風聲,總讓我覺得它有某種語言,像是在訴說一個比我們更古老的故事。多年後,我走上了硬體設計與開發的道路,風的身影依然沒有離開過。它不僅出現在我設計的風力相關設備裡,也出現在我心裡那份「如何讓科技真的被人使用」的執念裡。

而這次我選擇用敘事的方式來參加鐵人賽,並不是因為我忽略了技術,而是因為 生成式 AI 的出現,改變了我們面對技術細節的方式。過去那些需要我反覆查資料、寫程式碼、驗證的小細節,AI 可以在幾秒鐘內生成。而真正決定產品成功與否的關鍵,反而是在更前期的 訪談、分析、規劃與驗證。

我想分享的,不只是風的力學,不只是文氏管的幾何優化,而是我如何在這些過程裡,把 AI 做為一個夥伴,讓硬體開發變得更有靈魂。

過往的鐵人賽文章,我總是寫得很「硬」。比如一個 MCU 的 Timer 怎麼設定、怎麼讓 PWM 控制馬達轉速;又或者在 FPGA 裡怎麼用 Verilog 去實現一個簡單的 DSP 模組。這些知識很重要,但 AI 出現後,我驚覺 這些細節可以被快速生成。

現在的我,更常把 AI 當成腦力激盪的夥伴。我會丟一個問題給它:「如果要設計一個風力收集裝置,在無風時如何保證能啟動?」AI 會幫我列出幾種可能的方案:低轉速高扭力馬達、超級電容預充、甚至結合太陽能作為啟動輔助。這些靈感不見得完美,但它像是風一樣,推著我去思考。

所以,我從「工匠」逐漸轉變成「敘事者」。我更在意的是:

這就是 UX 的起點。很多人以為 UX 是介面設計,但對我來說,它是一種「使用者的風感」。如果一台風力發電設備,轉起來的時候聲音刺耳、維護困難,那麼即使效率再高,也沒人願意長期使用。

我習慣先去找潛在使用者聊聊。這些訪談像是「捕風」的過程。使用者說的話往往是片段的、模糊的,就像風聲一樣,需要我們去轉譯。

在這裡,AI 幫了我很多。以前做 Customer Requirement Specification (CRS) 的時候,我要把大量訪談紀錄整理成條列。現在我只要把逐字稿丟給 AI,它就能幫我標註出核心需求,甚至給我一份初步的 CRS 草稿。

接著我會進一步把 CRS 轉化成 Software Requirement Specification (SRS)。這裡我還是得人工把關,因為 AI 雖然懂語法,但不懂專案裡的「責任」。例如在 V model 的驗證流程裡,每一條需求都必須有相對應的測試案例。這不是單純寫文件,而是確保未來產品能「合乎風的規律」,不會偏離。

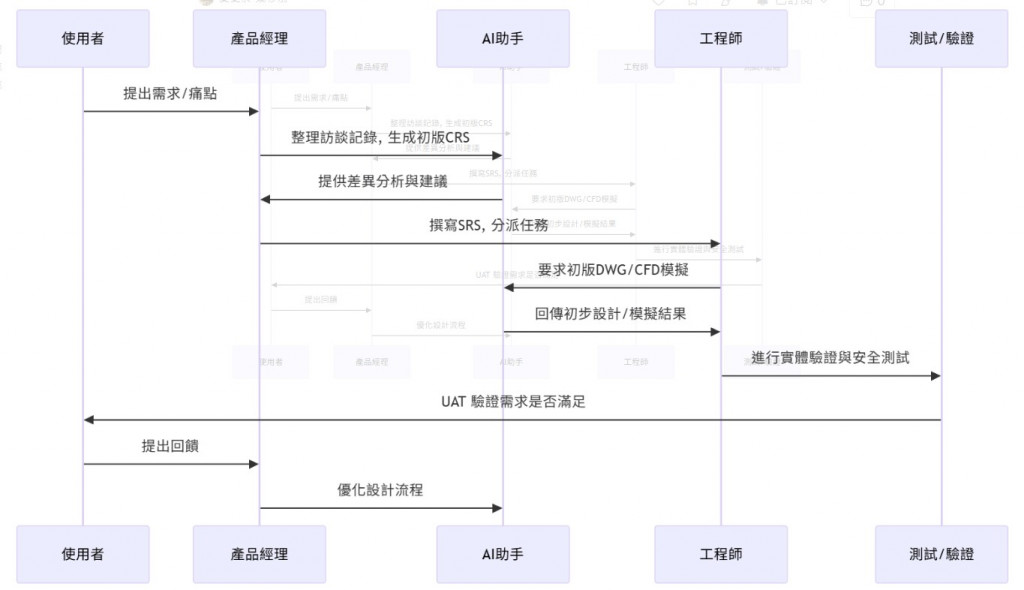

這些步驟聽起來很抽象,但如果把它畫成一條「風的路徑」,會更容易理解。就像風從使用者的需求吹進來,經過產品經理的整理,AI 的輔助,再到工程師的設計與 QA 的驗證,最後回到使用者手上,形成一個循環。下面這張循序圖,就是我心裡對這個流程的想像:

硬體開發不像軟體可以快速迭代。一次 PCB 打樣就是時間與金錢的消耗。所以我更重視 V model 與 V&V (Verification & Validation)。

我常想,這個過程就像「風洞實驗」。你必須先假設風的流向,再去做模型測試,然後反覆修正。V model 的左半邊是需求與設計,右半邊是驗證與確認。它們中間的「橋」,就是我所說的「風的隧道」。

AI 在這裡的角色,就像一台能快速模擬的「風扇」。它可以幫我跑 CFD(Computational Fluid Dynamics)的初步模擬,可以幫我生成 PCB 走線的建議,但最終的決策仍然在我。因為風雖然看不見,但它的力量卻要靠我們「實際感受」。

講到風,就不能不提我這次專案裡的重點:文氏管的研究與改良型風力發電設備。

文氏管的原理其實很單純:收縮管道讓流速加快,進而提升風能利用效率。但真正在設計的時候,細節極其繁瑣。角度要怎麼取?內壁粗糙度怎麼影響?出口端怎麼避免渦流?

我用 AI 生成了上百種幾何形狀,然後再用 CFD 去跑模擬。很多時候 AI 提出的設計看似合理,但實際模擬卻效率低落。這讓我意識到,AI 並不是答案,而是一種「風向標」。它幫我縮短探索的時間,但最終還是要靠我的經驗來做判斷。

更有趣的是,在無風的時候,我掛上了一個低轉速高扭力的馬達,驅動葉片緩慢旋轉。這樣不僅能降低啟動阻力,還能在微風出現時更快進入發電模式。這是我跟 AI 一起「對話風」的成果。

很多人看到風力發電設備,第一眼想到的是效率。但我卻一直關注「使用者體驗」。

想像一下,如果這台設備需要三天兩頭維護,如果它外觀醜陋、噪音擾民,即使它能多發 10% 的電,也不會有人想用。這就像一陣刺骨的風,雖然有力量,但讓人只想逃避。

所以我設計的設備,會考慮:

這些細節,也許比技術參數更重要。因為真正的科技,應該是讓人願意去擁抱的,就像一陣令人舒心的微風。

回顧這段過程,我發現自己從「技術控」變成了一個「風的敘事者」。AI 並沒有取代我,它只是像風一樣推著我前行。

它讓我更有時間去訪談、去思考、去描繪產品的未來樣貌。而那些繁瑣的技術細節,則交給它去生成。這並不是偷懶,而是一種「資源配置」。

就像航海時懂得看風向,AI 讓我能把精力放在最該努力的地方:理解使用者、設計體驗、確保產品的靈魂。

當我再次回到頂樓,感受風撫過臉龐,我會想起那段追風的旅程。從 CRS 到 SRS,從 V model 到 V&V,從文氏管的 CFD 模擬到 UX 的細節優化,這些都不是冷冰冰的數據,而是一次又一次與風的對話。

而 AI,則是我身邊的風向標。它讓我不再迷失在細節裡,而是有機會去捕捉更大的風,去設計真正能改變世界的產品。

因為最終,無論是 AI 還是硬體,都只是一種工具。真正推動我們前進的,是那份「願意追風」的心。