昨天我們提到怎麼爲網頁中的文字進行初步的編排,包括添加粗體斜體等樣式、換行與分段,還有在段落間加上標體與分隔線。

不過如果跟著做,會發現我們寫出來的網頁還是跟平常看到的網頁不太一樣。

我們的網頁,就像是用Word寫出來的簡單文章。跟其他網頁比起來,好像還少了什麼。

如果大家多留意的話,會發現多數的網頁除了主要內容之外,通常還會分成幾種不同的區塊。

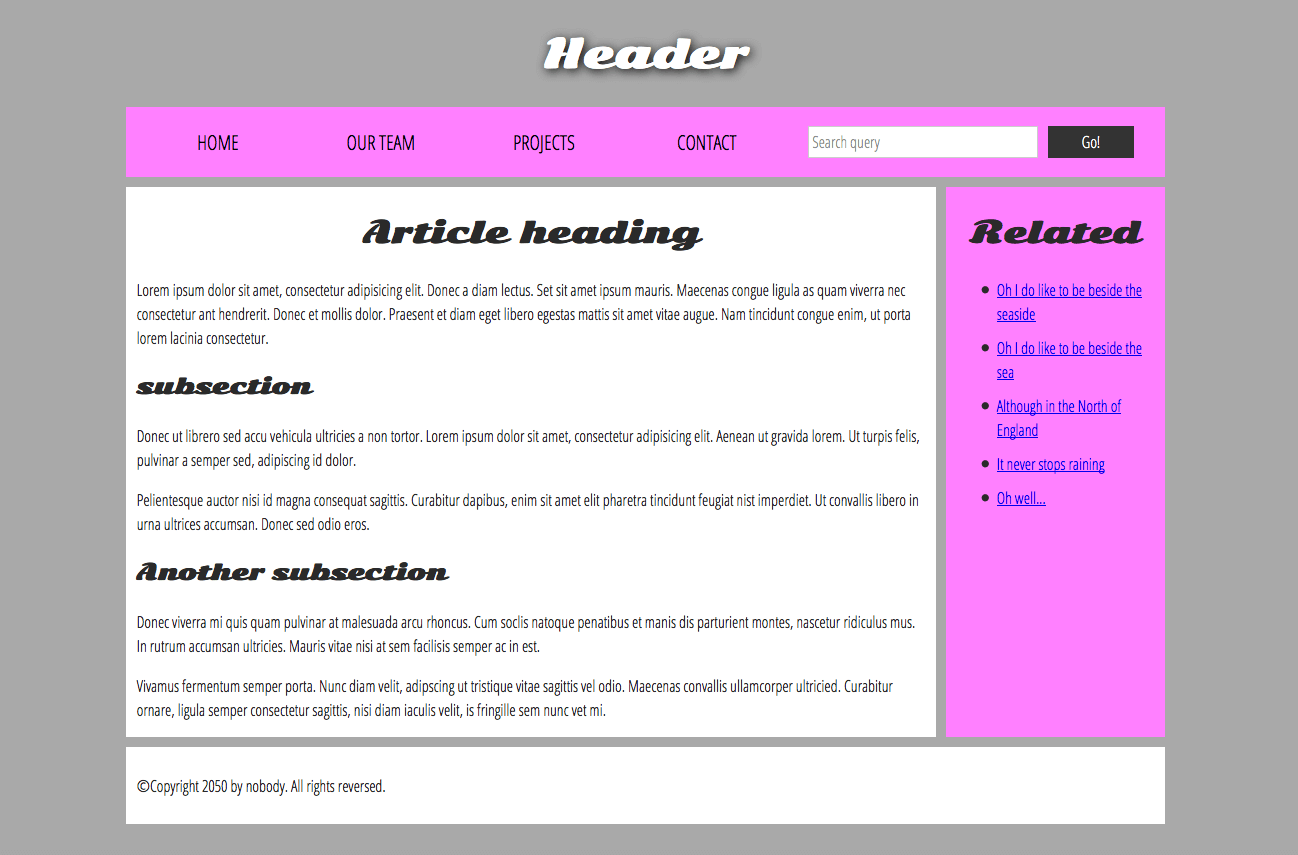

雖然每個網頁實際上分成哪些區塊都不同,但有一些區塊是多數網頁都會有的。就像是下圖中的網頁一樣。

圖片來源:MDN

可以將圖中的網頁分成五種區塊。每種區塊分別傳達了不同資訊,或是說具備了不同功能。這五種區塊分別是:[1]

header頁首

通常會有整個網站的標題跟logo。可以讓使用者知道目前是在什麼網站。

navigation bar導覽列

通常會有前往其他頁面的連結。可以讓使用者快速切換至其他頁面。

main content主要內容

就是當前網頁的主要內容。可能是單則內容,如一篇文章或一部影片;也可能同時有多則內容,像是臉書的動態牆;也可能是一系列的標題與照片,如果要看到實際內容要再點進去看,就像是新聞媒體的首頁。

sidebar側邊欄

通常會是其他網頁的連結,或是廣告等。以新聞報導為例,可能就會是熱門新聞,吸引使用者點進去看。

footer頁尾

在頁尾的區塊中,通常會有版權聲明、聯絡資訊,以及其他常用的連結。

前面提到的五種區塊只是常見的網頁區塊劃分方式。不見得每個網頁都會有這些區塊,也可能有些網頁會區分出更多區塊。

比如說,有些網頁沒有側邊欄的區塊,屬於單欄式版面(自己就是一欄)。而有些網頁可能會同時有左右兩邊的側邊欄,屬於三欄式版面。

即便是同一個網頁,也可能會因應瀏覽裝置的尺寸,以不同類型的版面呈現。

可能某個網頁在電腦上瀏覽的時候有側邊欄,但改用手機或平板等螢幕較小的裝置瀏覽時,原先的側邊欄就移到主要內容的區塊之下,變成單欄式網頁了。[2]

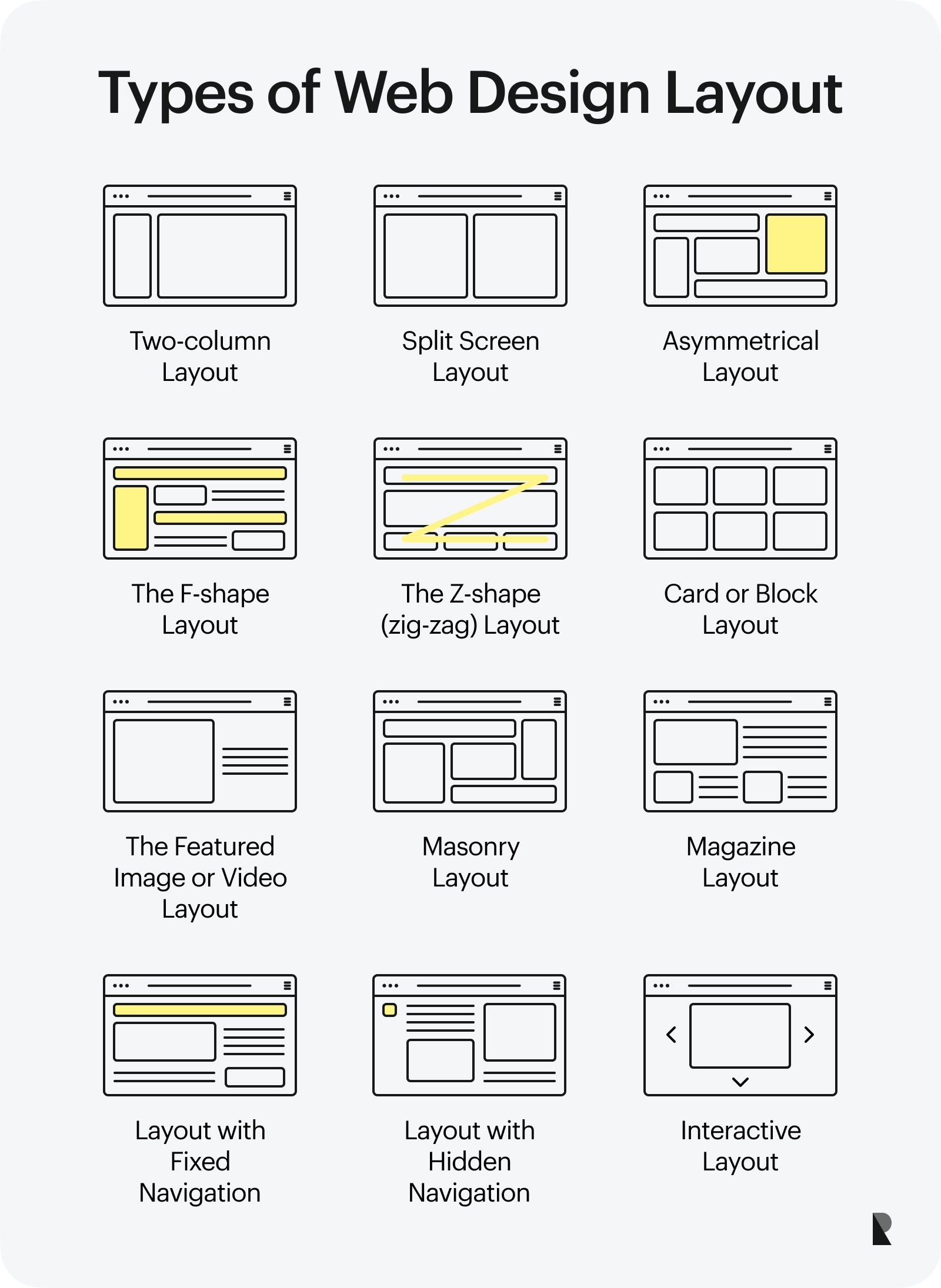

因應多樣化的需求,網頁至今已經發展出不同種類的版面佈局,如下圖所示。但這不是今天的重點,就先帶過~

圖片來源:RAMOTION

過去在劃分這些區塊時,通常會以<div>搭配class或id屬性的方式來處理。但這樣難以表達這些區塊本身的意義,屬性名稱不一致也會造成管理上的麻煩。[3]

於是後來HTML新增了用於劃分網頁區塊的語意化結構元素(semantic structural elements),包括<header>、<nav>、<main>、<aside>、<section>、<article>、<footer>等。

昨天有提到意義的重要性。因此在劃分網頁的區塊時,應該優先使用這些語意化元素。

雖然用其他方式也能劃分網頁的區塊,卻無法傳達區塊本身的涵義,不利於後續的其他應用。

雖然就名稱上來看,<header>對應到頁首,<nav>對應到導覽列,<aside>對應到側邊欄,<footer>對應到頁尾。但實際上這些元素的意義不只是這樣,所以也可能有其他用法(咦?

同樣的,即便<article>從名稱上來看是指文章,但實際上的意義也有些差別,也可能用來裝其他東西。

至於<section>以名稱來看是指區塊,似乎沒有限定是什麼區塊,好像什麼都可以裝,實際上卻不是如此。

那麼,要怎麼使用這些元素才對呢? 這邊就先讓我們下集待續~

[1]:MDN, Structuring documents

[2]:MDN, What do common web layouts contain?

[3]:Cami, Day14:小事之 HTML 語意化標籤 上篇