在 Day01 我們討論了分散式流程的挑戰,Day04-05 則實作了第一個 Temporal Workflow。現在,讓我們稍微放慢腳步,建立一些理論基礎。

這不是為了理論而理論,而是要幫助我們在面對複雜的分散式場景時,能夠有一套共同的語言和思維框架來討論、設計與取捨。本篇將介紹兩個關鍵觀念:BASE Model 與 State Machine。

要理解 BASE Model,我們得先與單機系統的對比開始說起。

在單機系統中,強一致性相對容易達成:

一旦交易(Transaciton)進行 commit 時,系統就可以保證整體操作「要嘛全部成功,要嘛全部失敗」,不會出現一半成功、一半失敗的狀況。

然而,在分散式架構下,網路延遲與節點故障是常態,要維持同樣的強一致性就變得極為困難。

因應這個挑戰,eBay 架構師 Dan Pritchett 在論文中提出了 BASE Model,作為理解分散式特性與系統取捨的重要設計指導及討論框架。

BASE Model 有三個重點:

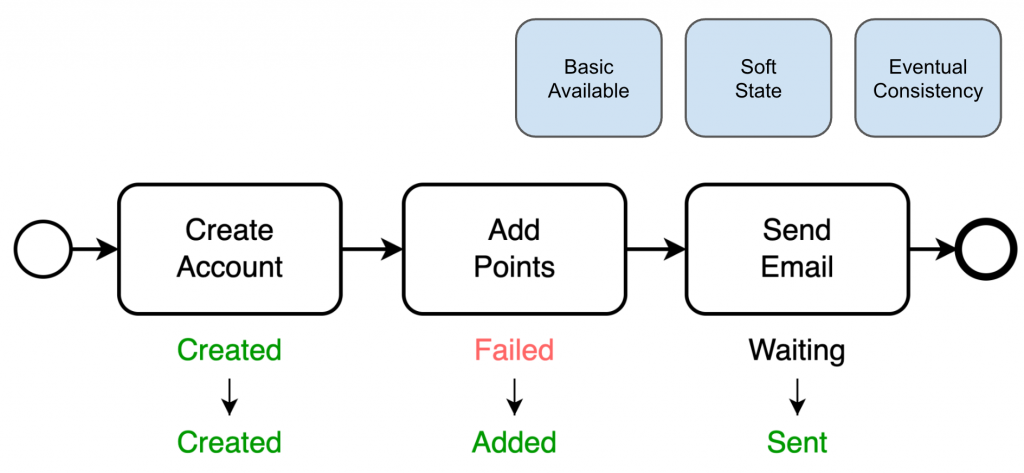

接下來,我們以前面註冊流程為例,來具體說明這三個重點:

有了這三個重點作為思考的基礎,讓我們繼續往下探討。

BASE Model 原本多用於分散式資料儲存與複寫的一致性思考,強調在網路不可靠、節點常失效的情境下,如何兼顧可用性與最終一致性。但當我們把它套用在分散式流程編排時,要意識到差異:資料同步著重於「副本一致」,而流程則是「跨服務動作的推進與補償」。BASE 可以提供一個設計指導的框架,但我們還需要額外的機制(如狀態機、補償、重試)來真正落實分散式流程的可靠性。

除了 BASE Model 之外,第二個重要概念是狀態機(State Machine)。

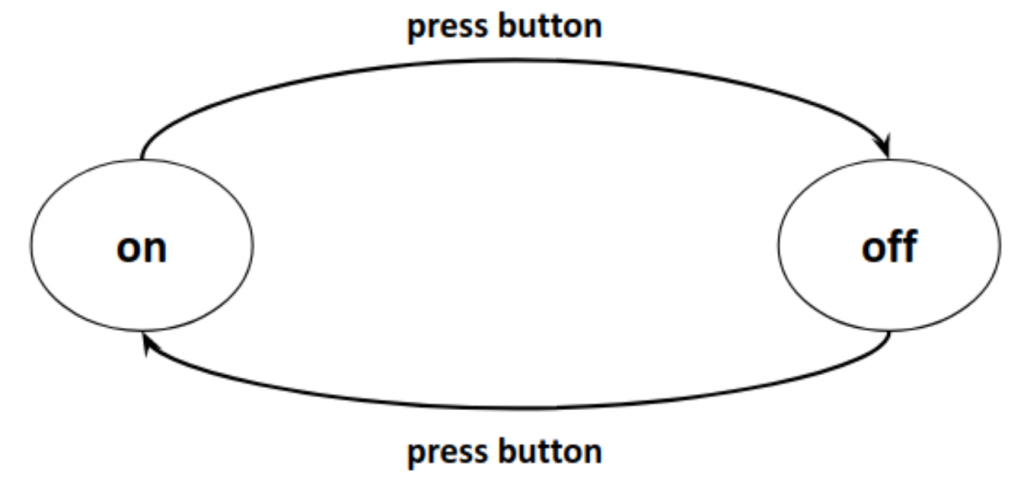

在狀態機中,所有狀態及轉換行為都是先定義好的,照定義切換狀態、以及可執行的行為。

如上圖所示,這是一個極簡狀態機的例子,on, off 是狀態,會在 press button 這個行為中進行變換。

在系統中,不論我們是用 排程 (job scheduler) 來安排任務,還是用 事件驅動 (event-driven) 的方式去觸發下一步,其實都牽涉到「狀態的轉換」。

即便開發者沒有明確設計出一個 狀態機,這些流程背後仍然隱含著狀態的存在:

因此,只要流程涉及以上情境,就等於自然形成了一個狀態機。差別只在於:

可怕的是,我們用排程或事件驅動,可能下意識的為每一種業務流程都自行設計了一套規則(隱性存在),造成狀態轉換邏輯缺乏統一規範,還分散在不同程式碼與服務裡,導致流程難以追蹤、除錯與維護。

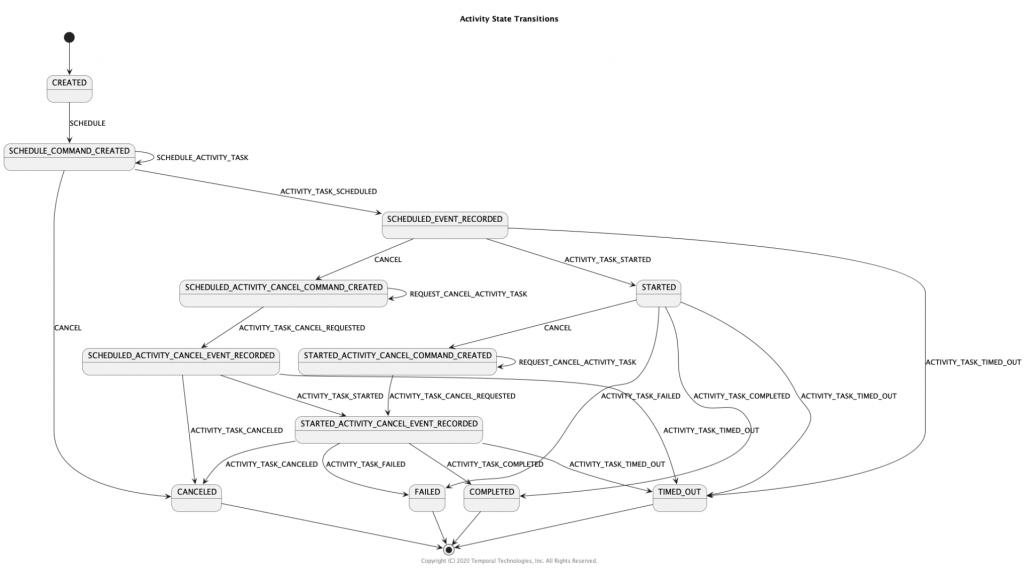

舉例來說,這張圖展示的是 Activity 的狀態移轉圖,它的狀態包含 started, completed, failed, timeout, cancel。可以看到狀態移轉圖中,實際的狀態處理非常繁瑣,每加一個狀態或行為進去就要考慮是否互相影響。

正因為狀態處理如此複雜,使用 Temporal 我們就不需要再自己手動撰寫這些複雜的處理邏輯。它已經將 狀態轉換、重試機制、逾時、取消、補償 等複雜度收斂在框架裡,開發者只需要專注於描述「業務要怎麼走」的程式,就能用一種很親民、直覺的方式寫出 能自動推進流程的程式。

總結來說,本篇未涉入具體實作,而是先建立分散式流程的基本定義與思維框架:

理解這兩個基礎觀念,能幫助我們看清流程背後的本質與限制。

以此為基礎,下一篇將進一步延伸到 狀態管理 與 流程推進 的觀念,探討如何把抽象模型真正落實到可操作的架構設計中。

不誇張的說,學習流程引擎的過程中,我最開心的是對於 BASE Model, Eventual Consistency, State Machine 這幾個核心抽象觀念多了一點認知,並轉化為能夠直接觀察和落地應用的設計思維。