開始進入開發系統之前,我們要來先想一下專案架構要怎麼做。

現在比較流行的架構是前後端分離。比較常見的方案是前後端個一個專案各自一個檔案。但這樣子分離的話對於 vibing code 比較難,畢竟你兩個專案都開著你要同時個別和他們說要做什麼,有點不太切實際又麻煩。

所以我打算前後端都放在一個資料夾裡面!

在git 專案 我們傳統一個專案只有一個專案 叫做 Single-repo(單一 repo)。一個 Git = 一個專案,我這次的專案想要做成這個樣子:

Health/

├─ frontend/ # Next.js

└─ backend/ # Nest.js

在 Git 的世界裡,最傳統的做法就是 Single-repo(單一 repo):一個 Git 倉庫就代表一個專案。比如你做一個網站,那整個 repo 就只放那個網站的程式碼;如果你要做一個後端服務,那就另外開一個新的 repo。這樣做很直覺,管理起來也簡單明瞭。

不過,當專案開始變大,或者需要前後端一起開發的時候,可能就會開始考慮 Monorepo(單一倉庫、多專案) 的做法。像我這次的專案,就是一個 repo 裡放了 frontend(Next.js)和 backend(Nest.js)兩個專案。

把程式碼分兩個資料夾,難道就一定是 Monorepo 嗎?其實不然。這裡有一個很重要的差別:

package.json、有獨立的啟動和部署方式,那它就算是 子專案(sub-project)。這次的專案我們先叫他 Health (健康管理),frontend/ 是一個完整的 Next.js 專案,可以自己跑起來;backend/ 也是一個完整的 Nest.js 專案,也能獨立啟動。這就是 多專案結構。

不過我這次用的 git commit 是前後端各自己分開始使用。雖然它們都放在 HealthJ 裡,但每個子專案都是一個獨立的 Git repo(用 multi-repo 的方式管理)。這樣做的好處是:

其實最大的好處就是:可以一次打開前端和後端,讓 AI 同時讀,然後一次產生跨前後端的程式骨架。

傳統如果前端、後端分開在兩個 repo,AI 可能一次只能讀其中一邊,你要自己切換 context、分別下指令,再把程式碼手動對齊,過程中很容易卡在「欸,這邊 API 怎麼跟前端對不起來?」。

但我現在用的方式,是在 HealthJ 這個專案裡同時放 frontend/ 和 backend/,再加上它們各自有獨立的 commit 歷史。這樣一來:

老實說,我也不太清楚。我最早是分別先開了兩個專案──一個是前端 (Next.js),一個是後端 (Nest.js),各自都有自己的 Git。然後再開一個資料夾把它們放在一起。然後直接跟 Cursor 說:

「我想要把它們變成同一個 Git 專案。」

接著它就幫我跑了一些終端機指令,處理 submodule 的初始化、commit 的設定……最後就真的把兩個專案合併成一個大專案了。

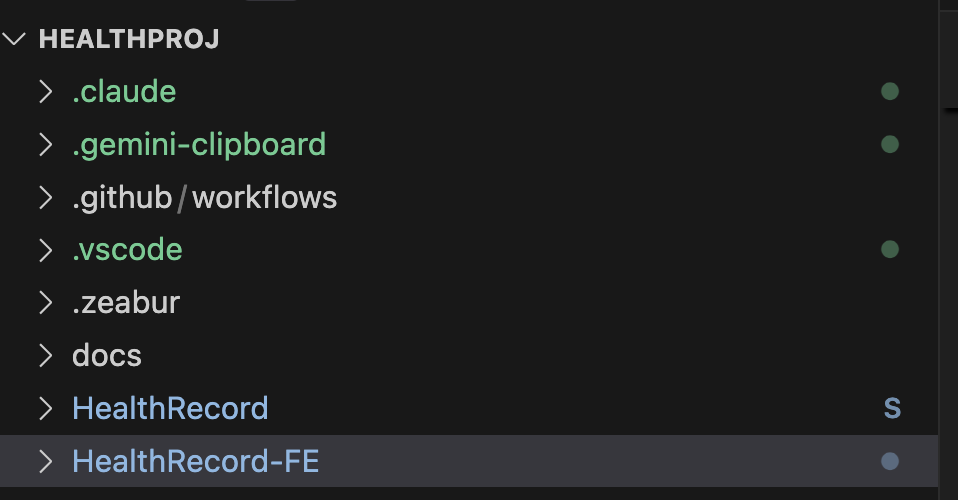

你可以看到差別,就是 Health這個專案,裡面會有前端(HealthRecord-FE)和後端(HealthRecord)的專案然後字體會變成藍色,後面還會多一個 S 標記。這個 S 就代表 Submodule(子專案),意思是說它不是單純的子資料夾,而是「一個可以獨立存在的 Git 專案」,只是被包含在 HealthJ 這個大專案裡。

也就是說: