經常有人在看了我文章之後問,資料分析該怎麼保證自己的結果是有用的,而不是一個簡簡單單、淺顯的結果呢?

也有讀者反饋,主管經常怒懟自己,資料分析沒有用,根本沒有產出具體要做的事情,僅僅只是分析?

如何解決上述這個難題,我們不妨結合一個實際案例來看。

一家餐飲連鎖企業新開了一家門店,交上了的利潤報告顯示同比其他門店,利潤額低很多。

主管讓手下的資料分析師去分析該門店的營運狀況,資料分析師就從系統了調取了門店的日常經營報表,做了系列圖表分析之後得出結論。

結論:這個門店生意不好的原因是每天下單的客戶數量太少。

這樣的分析等沒分析,隨便喊個人都能說出來這樣的結論。畫圖做表一頓折騰後,就僅僅得出來一個眾所周知的結論,老闆肯定不買賬。

導致這樣尷尬的情況,主要有三個原因:

第一,資料分析缺乏體系化的工作流程。

第二,分析過程中,業務資訊和資料掌握不全面。

第三, 缺乏完整的分析框架。

那麼,該怎麼避免這樣的情況發生呢?

在回答這個問題之前,我先說一說在企業中商業資料分析的作用。

現狀分析:告訴主管/同事企業現階段的整體營運情況。

原因分析:告訴主管/同事某一個現象發生的原因,比如,為什麼1月銷售額低於2月?為什麼3月使用者活躍突然暴漲?為什麼上個季度營業額嚴重下滑?

預測分析:告訴主管/同事將來會發生什麼,比如透過資料分析制定下年的營運目標等等。

下面再說說為什麼很多人做不好資料分析,以及如何一一解決

我之前帶新人的時候,就發現很多新人有一個不好的習慣:他們一接到業務的需求,就二話不說就寫起sql,也不問問業務提這個需求的目的,是為了解決什麼問題,又為什麼要看這個資料。

而成熟的商業資料分析流程,第一步應該是界定問題。

在接到業務的需求後,第一步應該先了解業務分析的目的,搞清楚我們分析要去發現或解決的問題,然後和業務溝通了解業務背景、現狀。先對問題形成自己的思考,然後再去構建分析的框架。

比如上面我舉的門店分析的例子,分析門店下單客戶數少的原因,我們在分析前就需要搞清楚這幾個問題:

瞭解了上面的問題,我們就可以進一步去拆解問題,多角度去猜測門店訂單量少的原因,可能是該地區同類競品門店資料量多,競爭激烈;也有可能是門店選址有問題,周邊環境和人群品質跟不上;還有可能是店門服務管理差,口味差等等原因。

資料分析應該緊密圍繞業務分析目的展開,而不是圍繞資料庫有什麼資料展開。這也是許多資料分析師的通病,把資料分析侷限在資料庫中存放的幾百張資料表裡。這樣做出來的資料分析,商業價值至少打一半折扣。

說到這,又有人問了,資料庫都沒資料,你讓我拿啥分析?空氣嗎?

誰規定資料分析師只能坐在辦公室從資料倉庫中取數?資料庫沒有的資料,我們可以找店長要資料,可是上網找市場資料,找客戶問資料。資料分析要用到的資料資訊不全是躺在資料倉庫裡的,需要我們自己去找尋。

就像上述的門店分析問題,如果讓我來做,我就會去線下觀察這幾個資料:

透過這樣的摸底,要進行資料分析基本上胸有成竹了,也不會在業務質疑的時候回答不出來。

這一部分的重要性自然不必我多說了,新手資料分析常見的錯誤就是,分析沒有框架,導致分析思路混亂,東一榔頭西一棒頭。

實際上,商業分析的大框架非常簡單,我把它分為3步:

用上面的例子來解釋就是:

1、門店經營現狀

2、經營不好的原因

3、提出意見改善經營

如何分析門店的經營現狀,我們可以從這樣幾個維度去分析

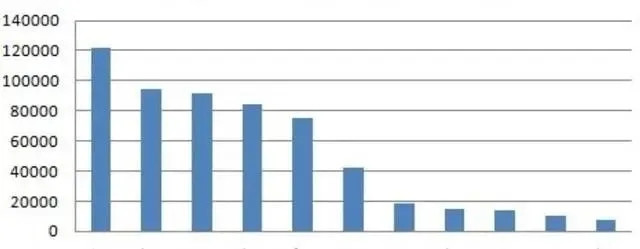

(1)先看看門店開業至今的訂單量變化趨勢,可以選擇日均、周均、月均,或者總量為指標

(2)公司其他新開門店的訂單量變化趨勢和店鋪發展週期,與該店鋪對比

(3)門店周圍同類型競品店鋪的訂單量及變化趨勢

瞭解門店現狀之後,下一步就是找原因,在原因分析的過程需要層層遞進,從結果深挖到過程,找出問題。比方說成交金額一般都是用來判斷經營狀況的因素之一(先不考慮成本),我們透過分析發現該門店的成交金額和其他門店差距很大,交易金額=支付筆數*單均支付金額,我們再進一步分析交易筆數和單均交易金額,交易筆數又與新老客戶的分佈有很大關係, 門店新客增長怎麼樣,老客回頭率怎麼樣……

透過這樣的框架,一步步深挖問題,最終就找了原因。因此,資料分析師再動手分析前腦子裡一定要有一張清晰的框架,然後在分析的過程根據情況不斷調整框架,這樣做出來的分析才會思路清晰,結果準確。

透過上面的分析找到門店經營低迷的原因後,我們還可以根據原因進一步思考,給出改善建議。比如我們門店訂單量低的原因主要是因為新客戶數量少,那就可以給業務部門提出一些建議,比如透過一些拉新活動增加門店新客戶數等等

總之一套分析下來,我們解決了是怎麼、為什麼、怎麼做這三個問題,這樣我們的分析才會發揮商業價值。

文章來源:數據分析不是個事兒

原文連結:https://mp.weixin.qq.com/s/Y_7mojssLbaJpvx1hnqFWg