經過了七天的修練之路,我們從「碰運氣的賭徒」進化到「有方法的煉金師」。我們學會了精準的提示配方、理解了記憶腐化的陷阱、掌握了防幻覺的秘技。但今天,是時候站在更高的視角,俯視整個 AI 煉金工房的全貌了。

這就是 Context Engineering 的終極奧義:不是單純的技巧堆疊,而是系統性的認知架構設計。

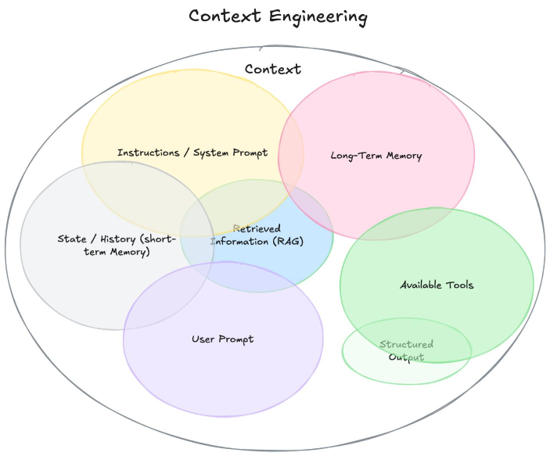

Context Engineering 包含了六個核心組成部分,每個部分都扮演著不同的角色,共同構成了 AI 的完整認知環境:

整個系統的「憲法」,定義了 AI 的基本人格、專業領域、思考方式與行為準則。

每次互動的「任務簡報」,需要清晰、具體、可執行。包含目標、方法、格式與約束四個層次。

AI 的「長期記憶庫」,儲存對話歷史、偏好設定、累積經驗,讓每次互動都能建立在過往經驗基礎上。

當前對話的「工作記憶」,記錄對話進展與邏輯脈絡,確保 AI 保持連貫性。

昨天我們深入探討的 RAG 技術,為 AI 配備「智慧型圖書館助理」,提供準確、即時的外部知識。

AI 從「純思考者」進化為「行動者」的關鍵,透過工具整合執行具體任務。

什麼你說圖片有7個?

六大天王有七位不是基本常識嗎?是我把它夾在 User Prompt 中囉

Context Engineering 代表了思維的根本轉變:

Prompt Engineering 時代:

Context Engineering 時代:

就像從單一工藝師升級為系統整合師,我們不再只是優化單次指令,而是設計整個認知系統的協作邏輯。不過 Prompt Engineering 依然重要,但現在它是系統中的一個核心組件,而非唯一工具。

掌握了 Context Engineering 的全域視野,你可能會想:「這六大要素聽起來很棒,但如果全部塞進去,不就會遇到 token 限制和 Context Rot 的問題嗎?」

你想得沒錯。明天我們將探討 Context Engineering 的核心挑戰:如何在有限的認知空間內,讓 AI 獲得恰到好處的上下文資訊。