記得我剛開始學前端的時候,也剛學會怎麼使用 Notion,所以每次看完一小節的課程影片,我就會寫筆記彙整一次:

看起來好像很認真對吧?可是這其實不是我習慣的學習模式。

每個人接受刺激、形成腦內記憶的方式不同,像是繕打、書寫筆記的方式就是一種觸覺的刺激,在學習的初期用來建構一些骨架是有幫助的,當時我也不時會在做作業的過程中回來翻筆記。

但是過了這個階段後,我發現自己越來越少寫筆記,遇到問題都是直接餵狗,近一兩年則是瘋狂地 AI 問答。

其實和寫筆記的方式有關係。

在我自己用 React 的靜態網站框架 Docusaurus 架站之後,我常常會把筆記想得太難了,以為自己在寫教學文,公開出來給別人看就不能有瑕疵。

但一篇教學文的撰稿,絕對比不上 bug 冒出來的速度。這樣的心態反而在潛意識中造成了寫筆記的心理負擔,當然也可以用「懶」來概括 XDDD

後來我調整了寫筆記的方向,像 PJ 大大的筆記網站 這樣單純節錄一些自己不太熟悉或是容易踩坑的片段,反而能用更少的時間形成觸覺刺激和心理印象。(話說這個也是 Docusaurus 架起來的~)

到目前為止的文章,只要我寫到「要注意」、「要留意」等等的字眼,就是在暗示我自己曾經在這裡踩坑 XD

所以現在我的筆記只會寫:

而不是像我的鐵人賽這樣每篇都是千字文~~

第一次聽到 FOMO(錯失恐懼症)這個詞是在今年 4 月的關稅壁壘:

在生成式 AI 被大量應用在日常生活中的這一兩年,獲取資訊的速度已經加速到「不會用 AI 就輸了」的境界,彷彿 GPT 的出現就是完成進化的普奇神父,每秒都在督促我們加速奔向資訊的天堂。

諸如此類,有些是日常生活中本來就有的壞習慣,只是 AI 放大了它們,進而強化心中的焦慮,再變成恐慌,最後就 burn out 了。

因為我們總是害怕錯過!

但這是人類的天性,所以我認為不用對自己的焦慮感到羞恥或覺得自己很沒用、很沒生產力。反而是可以好好思考焦慮的來源是什麼,以及焦慮來臨時怎麼應對。

像是這次鐵人賽我開始接觸單元測試後,撇除我下 prompt 功力太差,我發現 AI 寫出來的東西還是有很多問題,它們推理不出 Vitest 在 Next 中應該怎麼設定,或是用複雜的方式在斷言型別。

在 Vitest 的設定卡住 30 分鐘後,當時想說還是乾脆換成 Jest 好了?

對,沒錯,僅僅 30 分鐘我就受不了了。

這時候千萬別忘記,以前大家是怎麼解決程式問題的......就是翻文件!

只能說謝天謝地謝謝 Mantine 的作者,還好他的文件比 Next 官方有良心,幾乎大部分的事前設定都有寫 XDDD

:::warning

不是說 Next 的文件就是爛或怎樣。但有不少文件會站在一個他才是作者的角度,認為「你本來就應該有先備知識,我沒講的部分你自己要搞定」的層面去撰文,所以有時候會讓想使用的人一頭霧水。比如早期的 React Hook Form 或是 VeeValidate。

:::

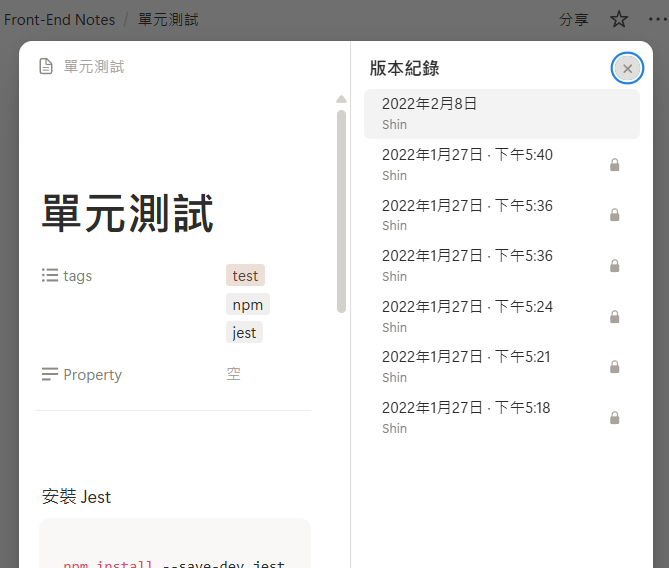

開始看 Udemy 的課程惡補測試後,我甚至都不記得原來我很久以前寫過測試的筆記:

所以偶爾也要放過自己!

經常會用到的東西,慢慢就會記起來,反而是這些偶發性的問題,用短短的筆記簡單紀錄下來,讓未來的自己想起有這件事,就可以快速查閱、定位問題,最後成就滿滿地感謝當時有記下來的自己!

本文純屬說教,不宜再談太多。

懶人包: