今天我們來看看近期在 AI 領域被譽為「AI 世界的 USB-C」的新東西 —— MCP(Model Context Protocol)。

名字聽起來有點硬,但實際上它的核心精神就是:讓 AI 模型和各種外部工具、資料來源之間,可以更簡單、更標準化地接上彼此。

接著我們正文開始(。・∀・)ノ

MCP,全名 Model Context Protocol,中文可以翻作「模型上下文協議」。

它的定位就像 USB-C 之於硬體設備 —— 不管你是要充電、傳輸資料,還是接顯示器,都能用同一個介面搞定。

在 AI 世界裡,過去要整合不同工具或 API,常常需要「一個一個寫死」的串接方式,結果就變得很複雜、難維護。

MCP 的出現,正好解決這個問題。

它的幾個重點特色:

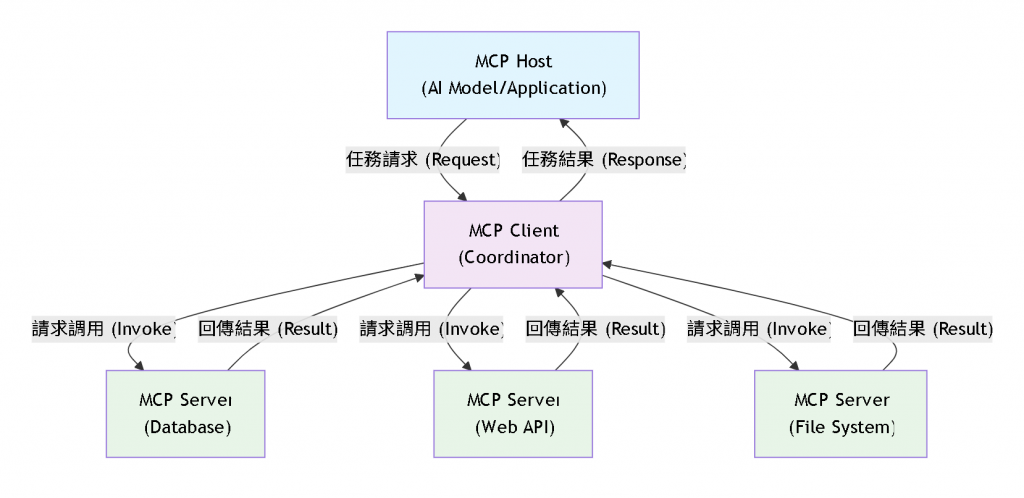

MCP 的架構主要分成三個角色:

| 組件 | 職責 |

|---|---|

| MCP Host | AI 應用或模型本身(像 Claude、GPT),負責發起任務請求。 |

| MCP Client | 中間協調者,負責在 Host 和 Server 之間傳遞、分配任務。 |

| MCP Server | 提供具體功能的服務(像資料庫、API、檔案系統等),把能力開放給其他組件使用。 |

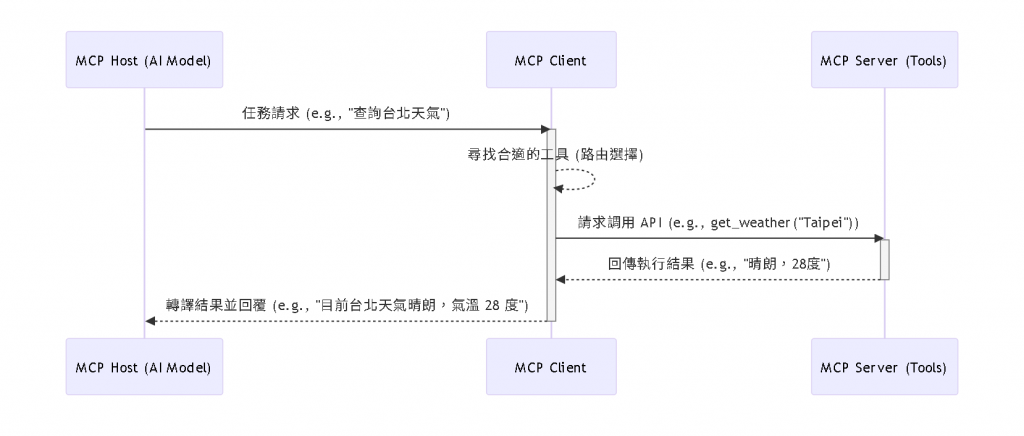

運作流程大概是:

Host 提出需求 → Client 找合適的 Server → Server 執行並回傳結果 → Host 拿到資料產出最終回應。

所以,用 MCP 的話,AI 模型就能很靈活地「發現、選擇、使用」各種工具,而不是被固定寫死的流程綁住。

MCP 可以說是替「AI + 工具整合」的世界帶來了統一標準,讓串接不再那麼麻煩。

簡單來說,它讓 AI 更像是一個「會自己找工具、自己組合解決方案」的智慧助手,而不是只能乖乖依照我們事先設計好的固定流程走。

是不是對MCP有更深的了解了呢?

下一篇將會先遇見我們第一個 MCP Server~

我們下一篇見(ノ>ω<)ノ