昨天介紹了在 React 開發的五個思考流程:

useState 記憶這些狀態進行操作今天會根據這五項做更詳細的介紹。

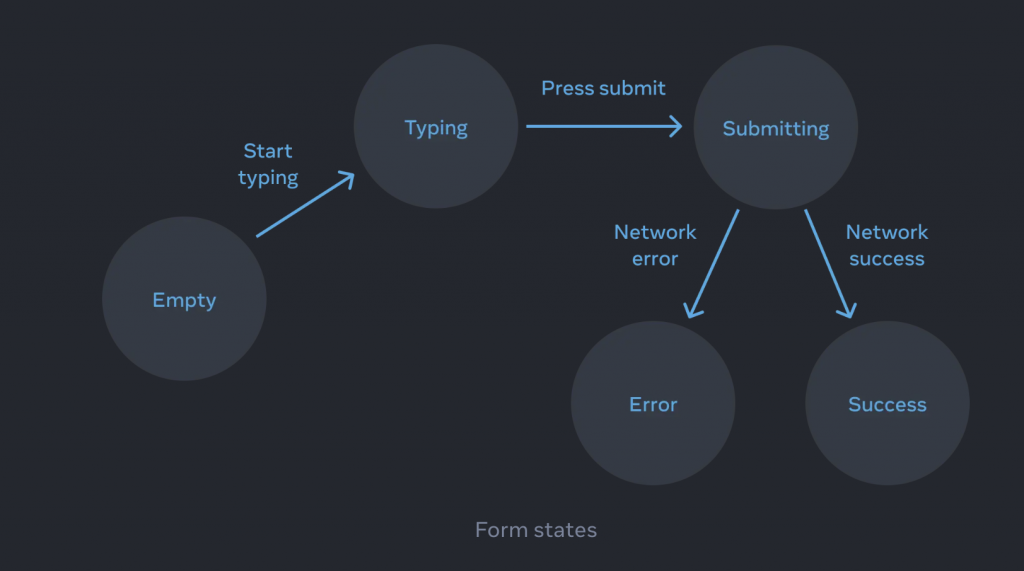

在開發的時候,會根據 component 可能會發生的情境,會有不同的 UI 呈現。這時候我們就要先把這些畫面用 React 先刻出來。拿官方文件的例子當範例,一個輸入表單可能會有這些狀況,跟 UI 會如何呈現:

當這個階段的時候,我們 component 會根據 status 來顯示不同的 UI,可以透過修改他去看不同顯示方式。也可以直接把所有可能先一次顯示出來,來確認在不同情況下,會不會是我們想要呈現的內容。

會有兩種輸入會觸發狀態的更新:

透過這些觸發,就可以去更新我們前面提到的狀態,在 React 就是使用 state 紀錄狀態後,透過事件去觸發 UI 更新。以剛剛的範例,就會有以下情況:

確認好這些流程,我們可以再把流程圖畫出來,就能更好理解我們的狀態改變的流程:

useState 記憶這些狀態進行操作在上一個項目有提到在 React 需要用 state 去紀錄狀態,所以我們就需要使用 useState 去定義我們需要用到哪些資料。繼續使用輸入表單的例子,會需要我們輸入的資料,跟錯誤訊息,所以可以寫成:

const [answer, setAnswer] = useState('');

const [error, setError] = useState(null);

接下來我們要檢查 UI 的各種狀態,所以寫成:

const [isEmpty, setIsEmpty] = useState(true);

const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);

const [isSubmitting, setIsSubmitting] = useState(false);

const [isSuccess, setIsSuccess] = useState(false);

const [isError, setIsError] = useState(false);

但這樣寫會發現,會需要管理很多個 state,變成要寫很多判斷式,所以下一項我們就要來刪除一些比較不重要的 state。

在檢查我們宣告的 state 的時候,官方文件提供三個問題讓我們確認:

isTyping 跟 isSubmitting 不可能同時成立,就不會有這個條件下的畫面,等於我們的多了一個用不到的狀態。這在大量使用 boolean 的時候會發生,因為兩個 boolean 就等於會有四個狀況,遇到這種時候,我們可以使用一個 state status 去管理各種情況。answer 的長度來確定 isEmpty,就不用特別再多設一個 isEmpty,只需要寫判斷式:answer.length === 0。error 來確定有沒有錯誤,所以可以用 error !== null 去取代 isError。最後我們整理完的 state 就變成:

const [answer, setAnswer] = useState('');

const [error, setError] = useState(null);

const [status, setStatus] = useState('typing'); // 'typing', 'submitting', or 'success'

直接就從 7 個變成 3 個。

確認完 state 架構後,就可以來撰寫各種 handlers 來觸發狀態的更新:

async function handleSubmit(e) {

e.preventDefault();

setStatus('submitting');

try {

await submitForm(answer);

setStatus('success');

} catch (err) {

setStatus('typing');

setError(err);

}

}

function handleTextareaChange(e) {

setAnswer(e.target.value);

}

而透過這些 state 的更新,就能順利更改 state 獲得想要的 UI 畫面。

今天算是把昨天講的 component 設計步驟做更詳細的介紹,當然實際的開發的時候的規模不會像這次的範例那麼小,但我們也可以把 component 都切成那麼小,再把他們組起來,所以設計的概念不會隨著規模改變。大家在開發的時候可以多想想自己的 state 怎麼設計。

今天的文章就到這邊告一個段落,感謝大家耐心地看完,如果有任何問題與建議歡迎告訴我,明天見,晚安。