這篇是我鐵人賽系列的第 3 天。今天用研究生可讀的深度,帶你快速掌握 AI-Driven Development Lifecycle(AI-DLC):它為什麼而生、怎麼運作、和傳統敏捷有何不同、如何在你的團隊落地。

2025 年,AWS 首席解決方案架構師 Raja SP 正式提出了一個全新的軟體開發方法論:AI-Driven Development Lifecycle(AI-DLC)。這個方法論誕生的背景很有意思:

- 傳統敏捷(Agile/Scrum)是在 沒有 AI 的時代設計的,預設所有需求分析、任務拆解、設計、開發、測試都必須由人類完成。

- 但生成式 AI(像 LLM)興起後,AI 已經能做更多事——從需求澄清、架構建議到程式碼和測試生成。

- 如果只是把 AI 當「附屬工具」塞進舊流程,效率往往不升反降,還固化了低效的儀式。

因此 Raja SP 提到了一句筆者個人非常喜歡的一句話:

We need automobiles and not the faster horse chariots

「當我們需要汽車時,不該執著於打造更快的馬車」,我們需要從零開始,用 AI 為前提,重新設計整個軟體開發生命週期。

TL;DR

-

AI-DLC 不是把 AI 當小助手,而是把 AI 放到主駕駛座,由 AI 主動規劃、分解、生成,人類負責監督與決策。

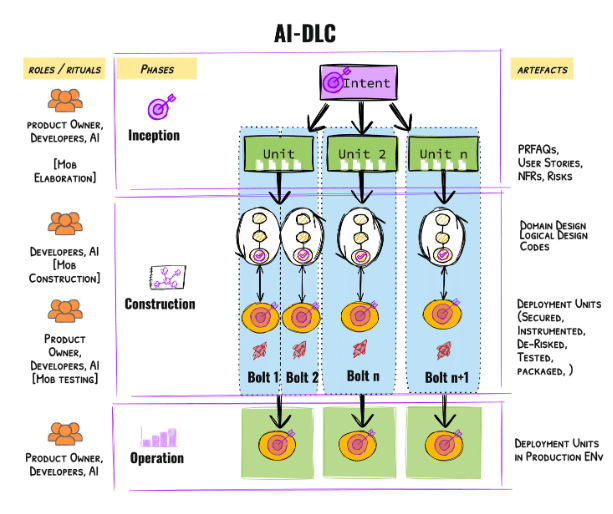

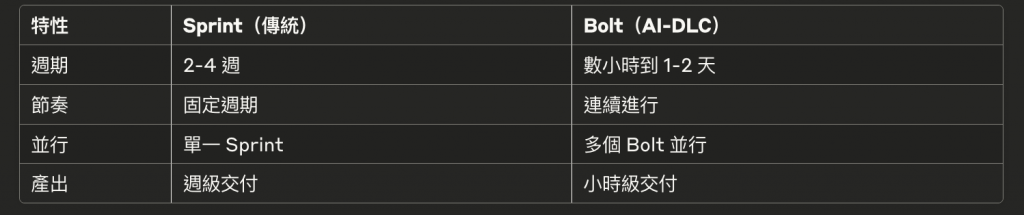

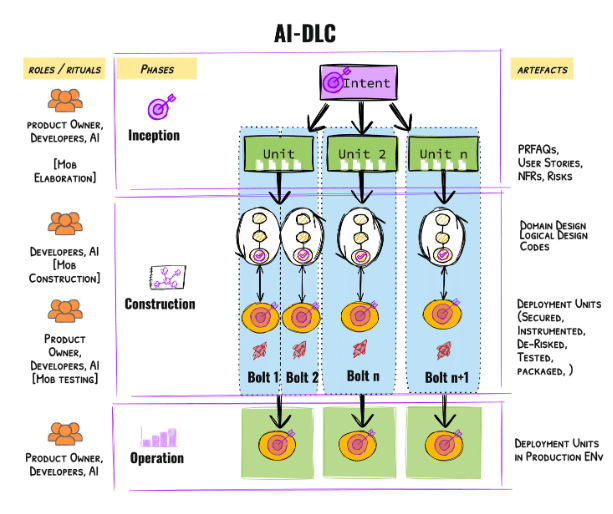

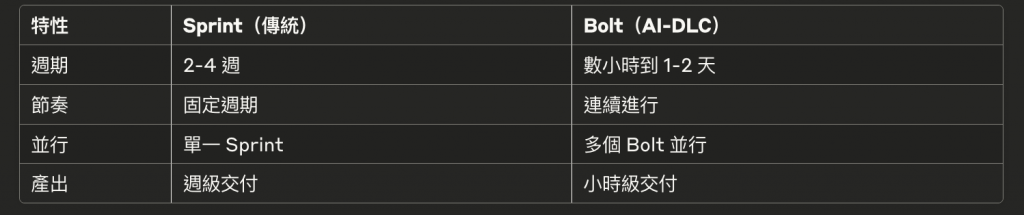

- 它用 Unit(工作單元) + Bolt(超短迭代) 取代 Epic + Sprint,讓開發節奏從「週」縮到「小時 / 天」。

- 三階段:Inception → Construction → Operations;每一階段的產出都會沉澱成可累積的上下文,讓下一階段更快更準。

- 與傳統敏捷/AI 輔助不同:AI 不再是被動工具,而是會提問、會規劃、會交付的「隊友」。

為什麼需要 AI-DLC?

上一篇我們提到了敏捷開發的瓶頸 (Day 2 - 為什麼敏捷開發沒有解決根本問題 - 從流程改革到工具革命)

傳統敏捷(Scrum)建立於「所有智力工作都由人完成」的前提:

- 2–4 週 Sprint、每日站會、故事點估算、會議對齊……這些儀式雖然有效,但 時間成本高、溝通摩擦大,很多產出只是為了「管理透明」而非「價值交付」。

- 在這種框架下,開發週期往往卡在需求定義、估算、交接這些人力環節,導致速度提升的天花板很快就出現。

近年 LLM(大語言模型)的能力已經超越單純的「程式 auto-complete」:

- 能主動拆解需求、提出設計建議,並在幾秒內生成可執行程式碼與測試。

- 甚至能跨階段維護上下文,讓架構決策、需求意圖一路貫穿到部署與營運。

如果還是把 AI 當「附加外掛」放在舊流程裡,問題會更嚴重:

-

低效被放大:原本就慢的需求澄清與溝通環節,仍然需要週級別的迭代來「兜一圈」。

-

價值被浪費:AI 生成的產物,最後還要「嵌回」人類既有流程,常常變成一堆額外文件或孤立的代碼。

-

決策延遲:AI 能即時產出,但團隊還要等到下個會議才處理,反而抹殺了 AI 的即時性。

AI-DLC 的主張:把 AI 當成「流程的主駕駛」,由 AI 主動規劃、分解、生成,人類只在關鍵點拍板。

這樣有幾個好處:

-

速度提升數量級:週級迭代縮到小時/天級 Bolt,開發週期直接壓縮一個數量級。

-

品質內建:AI 生成即含測試與文件,缺陷更早暴露;上下文不斷累積,避免資訊遺失。

-

人類價值上移:工程師從「手動輸入產出」轉為「決策、把關與創新」,專注在真正需要 trade-off 的地方。

AI-DLC 的核心理念:對話方向逆轉

傳統模式 vs AI-DLC 模式

傳統模式

人類 → AI

「幫我生成一個登入功能的程式碼」

AI-DLC 模式

AI → 人類

「基於您的需求,我建議採用 OAuth 2.0 實作。 請問主要用戶是誰?需要支援哪些登入方式?」

重點是:AI 執行 + 人類監督,而不是 人執行 + AI 補位。

AI-DLC 的三大階段

Inception(構思階段)- Mob Elaboration

目標:把模糊的 Business Intent 變成明確的 Units of Work(工作單元)。

方式:Mob Elaboration(集體細化)

- 產品負責人描述意圖(Intent)。

-

AI 發問:使用者是誰?成功指標?限制條件?

-

AI 拆解為多個 Units(可驗收的功能/子問題),並擬定 Bolt 計畫與風險。

輸出(累積到 repo / 知識庫)

- 明確化需求(User Stories、Constraints)

- Units 清單(含驗收標準 / Definition of Done)

- 初步計畫(Bolts 時間盒、依賴關係)

在這個階段,AI 扮演「需求分析師」的角色,例如:

產品負責人:「開發一個產品交叉銷售的推薦引擎」

AI:「讓我幫您細化這個需求:

- 主要使用者是誰?

- 需要實現哪些關鍵業務成果?

- 有什麼技術限制嗎?」

[經過對話後,AI 將需求拆解為]

- Unit 1: 使用者資料蒐集

- Unit 2: 推薦算法選擇

- Unit 3: API 介接

Construction(建構階段)- Mob Programming

目標:把 Units 變成可運行的系統程式。

方式:Mob Construction / Mob Programming

-

AI 擬定架構與領域模型(可內建 DDD)

-

AI 同步生成程式碼 + 測試(可內建 TDD/BDD 思維)

- 人類 Check:批准架構決策、做關鍵 trade-off、審核 PR、優化。

輸出

- 架構與設計工件(ADR、設計圖、資料模型)

- 程式碼與對應測試、文件

- 可部署的系統

AI 在這個階段同時扮演多個角色(可透過 Claude Code AI Sub-Agent 達成):

-

系統架構師:根據需求自動套用 DDD(領域驅動設計)原則

-

程式設計師:生成程式碼和對應的測試案例

-

品質守門員:自動撰寫測試

Operations(營運階段)- AI 監控與優化

目標:穩定上線、可觀測、可優化。

方式:AI 監控遙測,自動提出處置建議

- 生成/維護 IaC(基礎設施即程式碼)

- 觀測指標(Metrics / Logs / Traces)異常偵測 + 建議(水平擴展、回滾、調整)

- 人類審核後決策執行,形成 Playbook 與事後回饋

輸出

- 部署文件、SLO/SLA 追蹤、事後檢討(Postmortem)

- 營運知識寫回 Inception/Construction 的上下文

從 Sprint 到 Bolt:速度的革命

實際案例:To-Do List 桌面版的開發

- 傳統方式:3-4 個 Sprint(6-8 週)

- AI-DLC:3 個並行 Bolt(3-5 天)

角色分工(人與 AI 怎麼配合?)

AI

- 主動規劃(計畫草案、風險識別、澄清問題)

- 生成(需求文件、設計、程式、測試、IaC)

- 監控與建議(異常偵測、容量/成本/效能優化提案)

人類

- 定義意圖與約束、關鍵決策

- 做 trade-off(成本/風險/規範/體驗)

- 驗證與審核(架構、PR、上線與 Rollback)

- 建立與調整團隊規則與風格(DDD/TDD/安全守則)

AI-DLC 的 10 大核心原則

-

對話方向逆轉:AI 發起對話,人類審核批准

-

將設計技術融入核心:DDD、TDD、BDD 成為內建規範

-

與 AI 能力對齊:承認 AI 限制,人機互補

-

從衝刺轉向 Bolt:擁抱高速迭代

-

Unit 取代 Epic:更細粒度的任務劃分

-

Mob 協作模式:團隊實時共同參與

-

語義強化流程:逐階段累積上下文

-

跨領域協作:打破職能代溝

-

持續交付:從週級到小時級

-

人類決策:開發者成為 AI 產出的決策人

給 AI 的實戰 Prompt(直接複製可用,可根據需求更改)

## Setup Prompt for AI-DLC

We will work on building an application today.

For every component, I want you to:

1. First, ask clarifying questions about requirements

2. Propose a plan and get my approval

3. Apply DDD principles automatically

4. Generate both code and tests

5. Suggest optimizations proactively

Throughout our session:

- Lead the conversation

- Break down complex tasks into Units

- Work in rapid Bolts, not long Sprints

- Keep context across all phases

對個人開發者的啟示

雖然 AI-DLC 是企業級框架,但它的核心理念對個人開發者極具價值:

-

讓 AI 主導對話:不要只把 AI 當工具,讓它成為你的顧問

-

擁抱快速迭代:用 Bolt 思維取代傳統的長週期開發

-

自動化最佳實踐:讓 AI 幫你執行 DDD、TDD 等規範

-

專注高價值工作:把重複性工作交給 AI,你負責創新和決策

結語

AI-DLC 的核心不是炫技,而是改變重力方向:

- 讓 AI 去做它擅長的「頻繁、重複、可標準化」工作;

- 讓人類把腦力留給「策略、權衡、創意」。

當你把「會提問、會規劃、會交付」的 AI 放到主駕駛座,開發速度與品質不是二選一。

今天就用一個小功能試試 Bolt,你會感受到節奏被徹底改寫。

參考資料

https://aws.amazon.com/tw/blogs/devops/ai-driven-development-life-cycle/

https://prod.d13rzhkk8cj2z0.amplifyapp.com/