前三天我們分別探討了 AI-DLC 和 Scrum Sprint。今天,我想分享如何將兩者精華融合,創造出適應不同團隊規模的 AI-DLC Sprint 框架。

核心洞察:Sprint 思維 + AI 執行

傳統 Sprint 是為團隊設計的,但加入 AI 後,連個人開發者都能享受 Sprint 的好處:

關鍵在於:保留 Sprint 的精神,調整執行的方式。

AI-DLC Sprint 的三種變形

AI-DLC Sprint 根據團隊規模,衍生出三種執行模式:

-

Solo Sprint(個人衝刺):1 人團隊,超短週期,1-2 天完成一個迷你產品

-

Team Sprint(小隊協作):3-5 人團隊,標準 2 週 Sprint,分工明確但保持靈活

-

Scale Sprint(規模作戰):5 人以上團隊,需要更多協調機制和標準化流程

每種變形都保留了 Sprint 的核心價值,但執行方式截然不同。

變形一:Solo Sprint(個人衝刺模式)

核心概念:極速開發,1-2 天一個循環

個人開發者最大的優勢是 零溝通成本。有了 AI 的加持,原本需要一週的 Sprint 可以壓縮到 1-2 天,甚至一天內完成從想法到部署的完整循環。

Mini Sprint 結構:48 小時極速開發

Day 1:上半場(8 小時)

Planning & Design

- 與 AI PM 快速定義需求(PRD)

- 用 AI TPM 切分 User Story

- 用 AI Designer 生成 UI 設計圖

核心開發

- AI RD Pair Programming 實作主要功能

- 邊寫邊測試,快速迭代

功能完善

- 補充次要功能

- UI 美化調整

Day 1 Review

- 自我檢視完成度

- 規劃明日重點

Day 2:下半場(4-6 小時)

優化與測試

- AI 協助寫測試

- 修復發現的問題

部署上線

- 一鍵部署到 Vercel

- 基本監控設置

實戰案例:Desktop Todo App(48 小時完成)

專案目標:開發一個 Menu Bar 常駐的 Todo 應用(macOS)

Hour 0-1:需求定義

- 核心功能:快速記錄、今日任務、完成打勾

- 技術選型:Electron + React + TypeScript

- UI 風格:極簡、原生 macOS 風格

Hour 2-8:Day 1 開發

- 搭建 Electron 基礎架構

- 實作 Menu Bar 彈出視窗

- Todo CRUD 功能

- 本地資料持久化

Hour 9-12:Day 2 優化

- 管理任務視窗

- Dark Mode

- 顯示不同 scope (日/週/月)

成果:

- 開發時間:12 小時實際工時

- 程式碼量:約 1,500 行

- AI 貢獻:80% 程式碼生成、90% 文檔撰寫

- 最終產品:可下載使用的 .dmg 安裝檔

Solo Sprint 的極速心法

-

極簡思維:MVP 中的 MVP,先求有再求好

-

連續作戰:保持心流,一鼓作氣完成

-

立即部署:做完就上線,快速獲得回饋

-

AI 全程陪伴:把 AI 當成你的另一個大腦

為什麼 Solo Sprint 可以這麼快?

-

零會議成本:不需要開會討論

-

即時決策:想到就做,做了就改

-

AI 加速:原本 4 小時的工作,1 小時完成

-

心流狀態:沒有干擾,全神貫注

變形二:Team Sprint(小隊協作模式)

核心概念:平衡效率與品質

3-5 人的團隊需要在「個人效率」和「團隊協作」之間找到平衡。Team Sprint 保留傳統 Scrum 的 2 週節奏,但大幅簡化流程。

輕量化 Sprint 結構

Week 1:探索與建構

- Mon:Sprint Planning(2 小時)

- Tue-Thu:核心功能開發

- Fri:週中檢查點

Week 2:整合與交付

- Mon-Wed:功能整合、測試

- Thu:Bug 修復日

- Fri:Demo & Retro

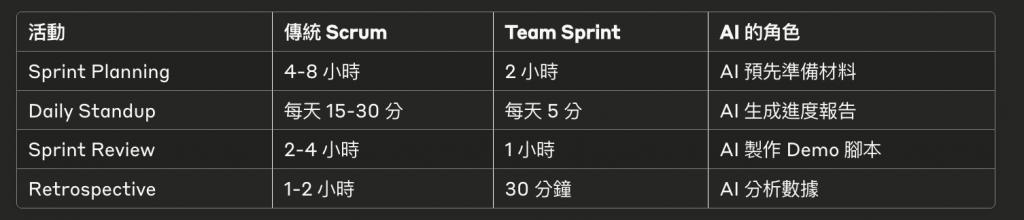

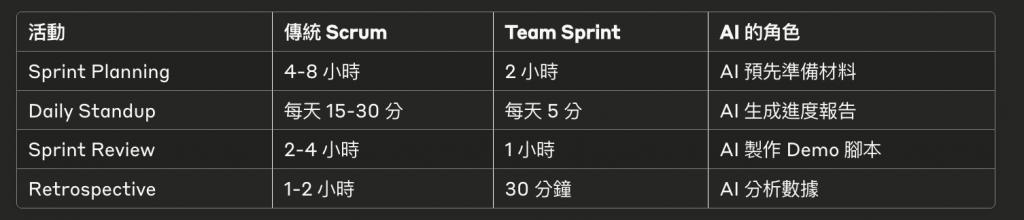

關鍵差異:更少會議,更多產出

傳統 Scrum vs Team Sprint

小團隊的 AI 協作模式

角色分工範例(3 人團隊):

-

後端工程師:負責架構 + 後端,AI 協助 API 設計

-

前端工程師:負責 UI/UX,AI 協助元件開發

-

產品負責人:需求 + 測試,AI 協助文檔撰寫

每個人都是「全能戰士」,AI 則補足各自的弱項。

變形三:Scale Sprint(規模作戰模式)

核心概念:標準化與協調

當團隊超過 5 人,溝通成本呈指數成長。Scale Sprint 引入更多結構化元素,確保大團隊能有效協作。

三層架構

Layer 1:PI Planning(每季)

- 為期 2 天的大型規劃會議

- 確定未來 3 個月的方向

- AI 協助準備海量規劃文件

Layer 2:Team Sprints(每 2 週)

- 各小組獨立運作 Sprint

- 保持自主性和靈活度

- AI 確保標準一致

Layer 3:Daily Sync(每天)

- Scrum of Scrums(跨團隊同步)

- 快速識別相依性和阻礙

- AI 自動追蹤關鍵指標

AI 在大團隊的關鍵作用

-

知識管理中心

- 統一的文檔格式

- 自動化的知識提取

- 跨團隊的經驗分享

-

品質守門員

-

溝通潤滑劑

如何選擇適合的變形?

快速診斷問卷

Q1:你的團隊有幾人?

- A:就我一個 → Solo Sprint

- B:2-5 人 → Team Sprint

- C:5 人以上 → Scale Sprint

Q2:專案時程多長?

- A:1 週內要完成 → Solo Sprint

- B:1-3 個月 → Team Sprint

- C:3 個月以上 → Scale Sprint

Q3:品質要求如何?

- A:MVP,能動就好 → Solo Sprint

- B:產品級,要穩定 → Team Sprint

- C:企業級,零容錯 → Scale Sprint

Q4:預算限制?

- A:極度有限 → Solo Sprint

- B:合理預算 → Team Sprint

- C:充足資源 → Scale Sprint

實踐建議:從簡單開始

第一步:先跑一個 Solo Sprint

即使你在大團隊工作,也建議先用個人專案體驗 Solo Sprint:

- 選一個簡單的工具類專案

- 給自己 48 小時時限

- 完整走過整個流程

- 體會 AI 加速的威力

第二步:逐步引入團隊

- 找 1-2 個同事組成小隊

- 選擇低風險專案練習

- 保持 Sprint 精神,但不要太僵化

- 重點是建立節奏感

第三步:規模化時保持敏捷

- 大團隊更需要 AI 的協助

- 但不要讓流程綁死創意

- 定期檢視和調整

- 記住目標是交付價值

AI-DLC Sprint 的核心精神

無論選擇哪種變形,核心精神始終如一:

-

目標導向:每個 Sprint 都有明確目標

-

快速迭代:縮短回饋循環

-

AI 賦能:讓 AI 成為團隊的一部分

-

持續改進:每次都比上次更好

開始你的 AI-DLC Sprint

本週挑戰:

- 選一個小專案(Todo、Timer、Note...)

- 給自己 48 小時

- 用 Solo Sprint 完成它

- 分享你的成果和心得

記住:完成比完美更重要。先動手做,在實踐中學習調整。

結語:我的 AI-DLC Sprint 實踐之路

AI-DLC Sprint 不是要取代傳統的敏捷方法,而是在 AI 時代提供一個更適合的選擇。無論你是想在週末完成一個 Side Project 的個人開發者,還是領導大型團隊的技術主管,都能找到適合的模式。

我的實踐經驗分享

Solo Sprint(已驗證)

- 已經用 Solo Sprint 完成了多個個人專案

- 48 小時內從零到部署的感覺真的很爽

- AI 讓「一人即團隊」成為可能

- 最大的收穫:速度快到自己都不敢相信

Team Sprint(實驗中)

- 目前正在和幾位夥伴嘗試 Team Sprint

- 最大的挑戰是同步大家對 AI 的使用習慣

- 期待在後續文章分享更多心得

Scale Sprint(未來目標)

- 還沒有機會在大型團隊中實踐

- 但我相信這個模式的潛力

- 希望未來有機會在企業環境中導入

- 如果你的團隊有興趣嘗試,歡迎交流!

為什麼分享這個框架?

因為我相信 AI 正在改變軟體開發的遊戲規則。我們不需要等待完美的方法論出現,而是要在實踐中不斷優化。這個框架還在演化中,你的實踐經驗也會成為它進化的養分。

給讀者的邀請

-

如果你是個人開發者:試試 48 小時 Solo Sprint,然後告訴我你的體驗

-

如果你在小團隊:我們可以交流 Team Sprint 的實踐心得

-

如果你在大公司:一起探討 Scale Sprint 的可能性

關鍵是:別被框架框住,讓框架服務於你。

從明天開始,試試看 48 小時 Solo Sprint 吧!你會驚訝於自己能在這麼短的時間內創造出什麼。

如果你對 AI-DLC Sprint 有任何問題或想法,歡迎留言討論。特別是如果你的團隊對 Scale Sprint 有興趣,我很樂意深入交流!