昨天,我們幫自動部署加上了 Deployment Protection Rule,多了一顆剎車鍵,避免「手滑 push」就直接炸 production。

今天要來思考另一個問題:

上線之後,怎麼確保服務不只是「活著」,而是「活得健康」?

就像打王時,你不能只看角色血條 > 0,就以為能繼續戰鬥。血條可能還在,但藍條空了、Buff 全掉光,下一 秒就全團滅。

這就是 Observability(可觀測性) 的第一步:從單純的 /healthz,進化到 Metrics。

Q:「健康檢查不是已經夠了嗎?為什麼還要多搞一個 metrics?」

A: 健康檢查只能回答「活著沒死」,metrics 才能回答「狀態好不好」。

在前面,我們已經有 /healthz,會回應 200,保證服務有在跑。

今天再加一個 /metrics,輸出 Prometheus 格式的數據,例如:

http_requests_total 42

app_memory_usage_bytes 12345678

這些數字看似無聊,但一旦丟進監控系統,就是血條、藍條、技能冷卻狀態的完整畫面。

「這些數字看起來亂七八糟,我怎麼知道有什麼用?」

它們就是觀測點。單看沒感覺,但一旦畫成圖表,就能看出流量趨勢、資源壓力,甚至提前預測故障。

pip install prometheus-client

在程式裡掛一個 /metrics,輸出格式讓 Prometheus 可以讀懂。

from prometheus_client import Counter, generate_latest

from flask import Flask, Response, request

app = Flask(__name__)

# 定義一個 Counter

REQUESTS = Counter("http_requests_total", "Total HTTP requests")

@app.before_request

def count_requests():

# 每次有 HTTP request 進來,就把 Counter +1

REQUESTS.inc()

@app.route("/metrics")

def metrics():

return Response(generate_latest(), mimetype="text/plain")

@app.route("/")

def index():

return "Hello Metrics!"

這樣流程才完整:

(i). 宣告一個 Counter → 「角色面板上新增擊殺數欄位」。

(ii). 更新這個 Counter (REQUESTS.inc()) → 「每殺一隻怪就 +1」。

(iii). 輸出 /metrics → 「打開角色面板,顯示目前擊殺數」。

Push 程式碼 → CI build image → GHCR → EC2 拉取 → docker compose up -d。

在 EC2 或瀏覽器打:

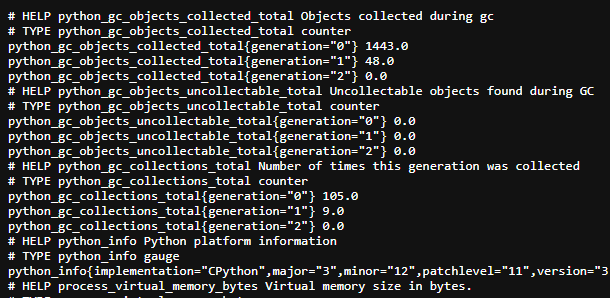

curl http://localhost:8000/metrics

觀測不是只有一種數字,常見的有三類:

Counter(計數器)

只能往上加,例如「請求總數」。

→ 像遊戲角色的擊殺數,只會增加,不會減少。

Gauge(量表)

能上下波動,例如「CPU 使用率」、「記憶體用量」。

→ 像血條和藍條,有時滿、有時空。

Histogram / Summary(分佈統計)

用來量測分佈,例如「請求延遲時間」。

→ 像 Boss 出招頻率表,幾秒一次重擊。

Metrics 本身只是數字,真正的價值在於觸發 告警(Alert)。

「有了 metrics,就能自動告警了嗎?」

「不是,metrics 是原料,告警是成品。今天先學會收集食材,明天才能開始煮菜。」

今天我們不只讓服務喊「我活著」,還能讓它告訴我們「我狀態好不好」。

這是可觀測性的第一步,也是 DevSecOps 的進化方向:

不是只追求快,而是要有能見度。

健康檢查是角色的血條,Metrics 則是完整的角色面板。

只有看見真實狀態,才能打得久、打得穩。