在物聯網世界中隔離也是一種保護措施,加上不信任就是~真愛。隨著物聯網裝置數量逐年的快速倍增,物聯網裝置間的網路也成為攻擊者最容易入侵的一種途徑管道,這部分的網路安全設計不再只是防火牆與防毒軟體的問題,而是須從架構層面開始著手,透過網路隔離與零信任架構的理念來降低整體風險。

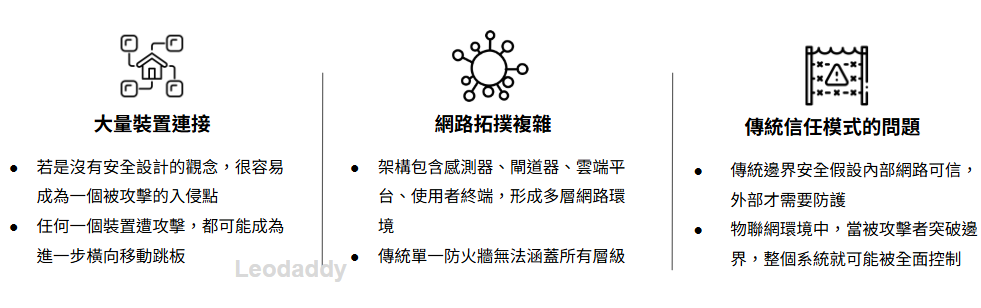

物聯網裝置若是沒有安全設計的觀念,很容易成為一個被攻擊的入侵點,當任何一個裝置被遭到攻擊,都很有可能成為橫向移動感染的跳板,加上物聯網的本身架構複雜,網路拓樸都不會太簡單,基本架構包含感測層、網路層、平台層與應用層,以形成多層網路環境。傳統邊界安全是以假如內部網路可信任外部才需防護,而在物聯網環境中,當攻擊者突破邊界那整個系統就可能被全面控制,這也是傳統信任模式所會遇到的問題。

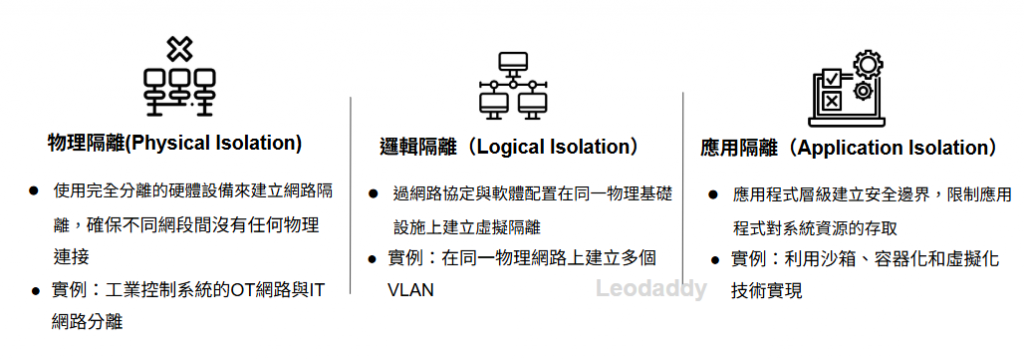

這隔離的目的則是將將不同風險層級的系統分區,降低單點攻擊的影響,以避免攻擊者在網路中自由橫向移動而進一步感染威脅的擴散。常見隔離方式為物理隔離、邏輯隔離與應用隔離。

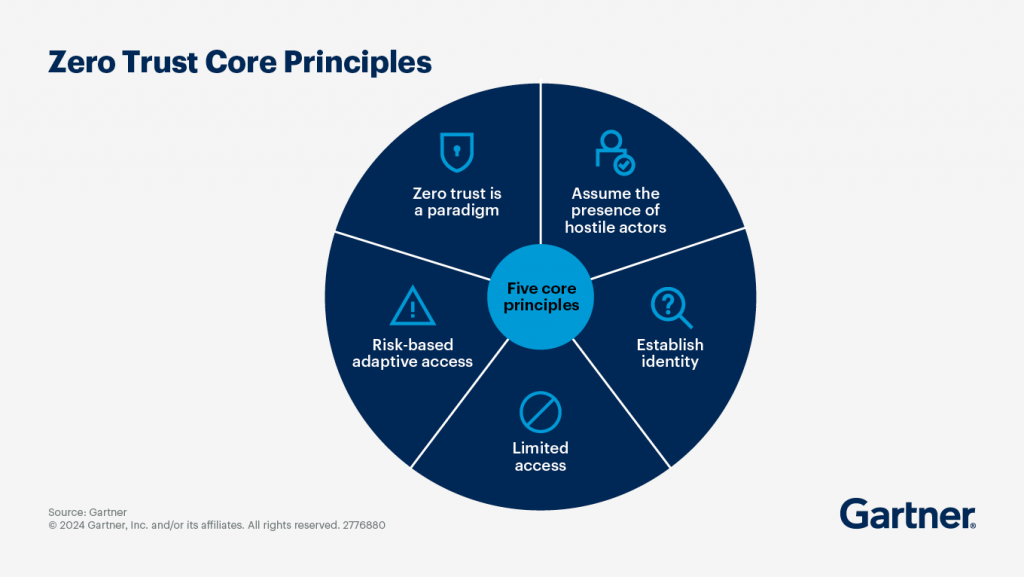

接續昨天最後有提到的零信任架構(Zero Trust Architecture,ZTA),所涵蓋了不論是資料、對應的應用、相關的系統、身份驗證與設備的保護,這是一種新興的資訊安全策略,透過一套完整方法讓組織經由規劃實作來增強組織整體的資安框架。根據金管會所訂立的金融業導入零信任架構參考指引,針對零信任架構的主要精神,是基於「永不信任、持續驗證」,透過持續、多種類的驗證手段,持續強化對系統或資料存取控制的安全性,簡單白話解釋就是誰我的不信!每次存取都必須給我驗證所有相關條件(如:裝置、使用者、應用的身份與權限)。零信任核心五大準則如下圖。

將隔離與零信任架構的結合可達到防禦縱深(Defense in Depth)的效果,安全保護指數倍增,物聯網架構可先建立基礎隔離架構,再逐步導入零信任架構策略,透過持續監控與政策滾動調整,以實現動態安全管理。物聯網的資訊安全不再是單點防禦,而是必須要將隔離與零信任的結合,以整體架構思維來執行運作,並透過分層隔離將風險降低,再透過零信任持續驗證與控制存取機制,才能有效降低被攻擊成功的機會,在物聯網資安議題中有禮貌的真愛才是王道喔。