昨天的前言裡,我們談了這個系列的動機和最終目標:用 Golang、Elasticsearch 和 Kubernetes 打造一個雲原生搜尋服務。今天正式進入第一個實作:建立 專案骨架。

在開始寫程式之前,我們需要先把環境準備好,已經安裝 Golang 的工程師們請跳過這步。

到 Go 官方下載頁 安裝最新版本(建議 Go 1.24 以上)。

macOS(Homebrew):

brew install go

Ubuntu/Debian:

sudo apt update

sudo apt install golang

Windows:

直接下載 .msi 安裝檔並執行。

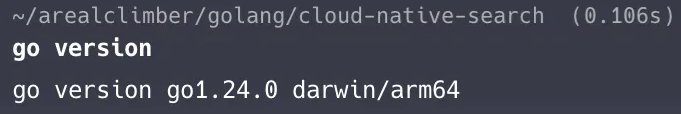

安裝完成後,在終端機輸入:

go version

會看到類似輸出:

新版本的 Go 預設使用 module 模式(go mod),不一定要設定 GOPATH,但建議還是設一個工作目錄。

例如 macOS/Linux:

mkdir -p $HOME/go

echo "export GOPATH=$HOME/go" >> ~/.bashrc

echo "export PATH=$PATH:$GOPATH/bin" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Windows 可以在環境變數裡新增 GOPATH,並把 %GOPATH%\bin 加入 PATH。

建議裝好之後先試試自動補完、跳轉、Lint,確保開發體驗順暢。

首先建立專案目錄,並用 go mod init 初始化 module。這是 Golang 專案管理依賴的基礎。

mkdir cloud-native-search && cd cloud-native-search

go mod init github.com/<yourname>/cloud-native-search

這樣會生成 go.mod 檔案,未來安裝的第三方套件都會寫在這裡。

我們先從一個最小的 REST 端點 /healthz 開始,確認伺服器可以正常啟動與回應。

建立 main.go:

package main

import (

"fmt"

"log"

"net/http"

)

func healthHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

fmt.Fprintln(w, "ok")

}

func main() {

http.HandleFunc("/healthz", healthHandler)

port := ":8080"

log.Printf("Server listening on %s", port)

if err := http.ListenAndServe(port, nil); err != nil {

log.Fatal(err)

}

}

啟動伺服器:

go run main.go

然後用 curl 測試:

curl http://localhost:8080/healthz

# ok

這代表我們的 REST API 框架已經建立,後續的功能都能往這個骨架延伸。

到今天為止,我們已經完成:

/healthz

雖然這一步很簡單,但它像是蓋房子前打的第一根樁,未來我們會在這個基礎上加入 logging、錯誤處理、context、並發 worker、甚至串接 Elasticsearch。