接下來,讓我來講講除了提供需求單位想要的資料外,資料分析師還可以做什麼提供可協助決策的建議。

以下我來談談 RFM, NES 跟 Cohort 這3個分析法吧 ~

這個分析法大致上就是把會員分別標上3個層級的指標,分別是 :

怎麼切呢?通常是把所有會員,分別將這3個指標從程度最高排到低來切等份,通常是三等份。

那麼每個會員就會有 RFM 貼標了,後續就可以讓行銷人員,找出他們所想進行推廣的受眾,比如 Recency 不用這麼近,那就抓中等的那群人吧 ~ 他們該回來了,Frequency 想抓前二個等份,而 Monetary 這次的行銷活動不管,只要應該要回來的人有回來就好。那就是抓 Recency 是 2(中等的那群)、Frequency 是 1(1是消費頻率最高) & 2、Monetary 1~3 的貼標都抓,這樣你就有受眾了。

當然還有很多可以微調的部份,比如你不想要等份,你想指定數值來切。或是將其中一個指標換成公司較重要的指標。

可以參考我過去在 kaggle 上做的 RFM 分析程式碼 : https://www.kaggle.com/code/liviachen/e-commerce-data-etl-rfm-model

這個就有趣了,我一開始在國外的文章沒有看過這個分析法,但是我當時的主管希望我也做一個這樣的分析。

在不知會有什麼效果的情況下做了這個分析.. 覺得蠻有趣的,善用的話也許可以幫助公司即早拉回快跑票的客戶。

又來了喔,這個也是分群,不過它不是在每個會員身上貼標 - 它是把每個會員分別貼上 New(新會員) Existing (現有活躍會員) Sleeping(沉睡會員)

不過沉睡會員還可以再區分他睡的週期多深來進行喚醒,當然行銷人員也可能鎖定的會是現有活躍會員。

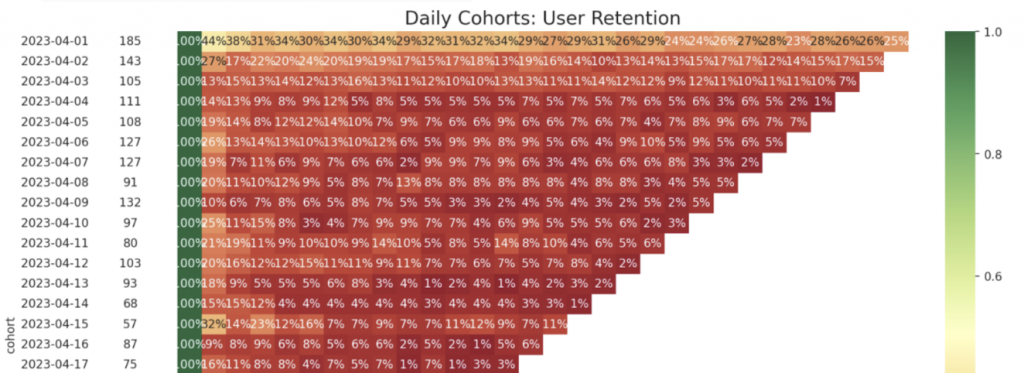

最後,Cohort 長怎樣呢?

這邊,我只有截部份的圖而已,過去我主要是用來將每個週期(天 or 週 or 月)加入的新會員,看看他們的各自留存率。

也就是,如果新的行銷 campaign 上了,或是網站或 APP 新功能上了,對於不同區間進來的會員留存率是否會產生不同的變化呢?這樣子的更動到底是好還是不好呢?也許可以用 Cohort 來一探究竟。