在前述低效率的流程持續了約三個月後,專案迎來了轉折。客戶團隊新加入一位協理,開始主導資料規格的協調工作。這位主管的出現,等於替專案建立了「單一窗口」與「決策權責」,讓溝通效率有了大幅提升。

首先,我們取得了舊有反洗錢模型的欄位邏輯,並據此對照新模型的需求,重新調整資料規格書的內容。接下來,會議仍維持每週兩次,但形式更聚焦:由業務單位、專案窗口與我們的資料治理團隊共同確認,哪些舊欄位邏輯可以沿用?哪些必須依照新業務規則重新定義?

經過兩個多月的持續來回,最終所有欄位都獲得確認,並正式產出了完整的資料欄位規格書。

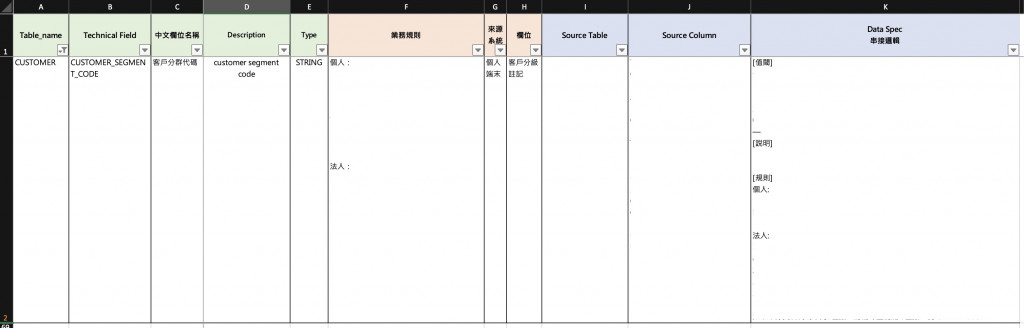

不同專案的資料規格書可能形式各異,但以這個專案為例,最終的文件結構大致如下:

String、Timestamp 。CASE WHEN txn_type IN ('A','B') THEN amount ELSE 0 END

回顧這段經驗,我更加確信:資料規格書是資料專案中最重要的協作工具。它不只是工程師的參考文件,更是跨部門的共同語言,幫助業務、資料治理、合規與工程團隊對齊認知。

千里之行,始於資料規格書。當規格明確,專案才能順利推進,技術方案才能正確實作,模型才能真正發揮價值。