今天我們來畫 App 畫面草圖,有了草圖,之後才有辦法按圖施工~

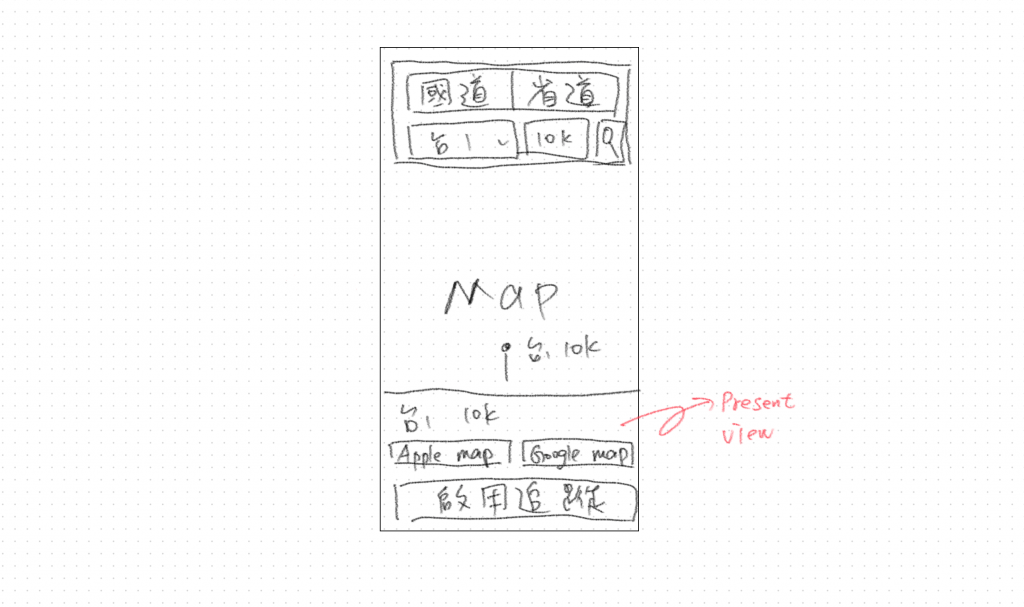

一般來說,最初會從手繪草圖開始。你只需要一支筆和一張紙(或平板),可以快速畫出多種版本的設計,不滿意就立刻劃掉重來,幾乎沒有任何時間和金錢成本。

這個階段,我們完全不用考慮顏色、字體或精美的圖示。所有的精力都集中在「畫面上該放什麼元件?」、「按鈕應該在哪裡?」以及「使用者如何從 A 畫面跳到 B 畫面?」這些核心問題上。它能幫助你將腦中模糊的想法具體化,並檢查流程是否順暢。這樣的好處是,你的思考是自由的,你不會被工具的功能或好看的的 icon 分心。

手繪草圖其實就是 Wireframe (線框圖) 的一種形式。Wireframe(線框圖)是 App 的低保真度設計原型,像是 App 的骨架或藍圖。它通常由簡單的線條和方框組成,用來呈現:

Wireframe 主要著重於功能,而非視覺設計,同時也確保開發者和設計師在動手前對 App 的樣貌和流程有一致的理解。

現在有一些 AI 工具,可以讓你用文字描述你想要的畫面,然後自動生成視覺設計稿或 Wireframe,甚至直接給你完整的 UI 設計。這類工具(如 Figma AI 等)非常適合作為初期發想的輔助,幫助你快速探索不同的設計方向。若你的 App 很簡單,或是只是想快速做個 MVP,那或許很適合直接請 AI 幫你產出畫面設計。

但不論是自己全手動繪製,或是請 AI 產出,本質上你都還是得必須先透過自己思考你的 UI 佈局,畢竟請 AI 產,你還是得給予具一定精準度的提示,否則產出結果可能不如預期。

而且,AI 產出的設計需要專業評估。你需要檢查功能完整性,是否涵蓋所有必要功能?流程是否符合使用者習慣?設計是否能實際開發實現?或是否符合你的 App 定位?

先手繪基本流程,用平板快速勾勒頁面架構。

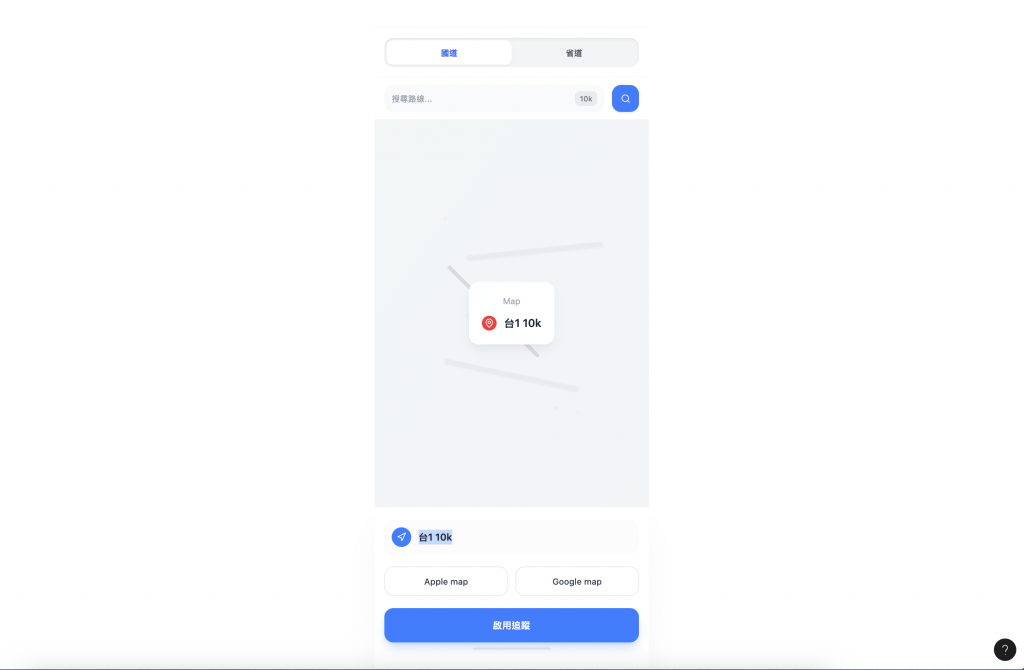

接著,試著請 AI 來產一份 UI 設計,看看成果如何。

我的使用方式跟工具是,先跟 Perplexity 溝通我的 App 功能與大概的架構,請他幫我產一份提示詞,再用該提示詞請 Figma AI 產 UI 設計。

當然也可以直接請 AI 依據草圖產出 UI,但我自己的實驗結果,用文字敘述的方式會比較精確,但也可能跟我畫得不夠仔細有關,大家可以自己實驗看看囉。

成果其實相當不錯。

使用 AI 來輔助產出 UI,我認為這種結合傳統 Wireframe 與 AI 工具的方式還不錯。先手繪基本流程,再透過 AI 輔助細部設計,用草圖或是具體的 prompt 讓 AI 產生視覺化設計,他甚至會增加你可能沒有想到的更好設計,最後再人工審查與調整。

我會從 AI 的設計中「借用」一些我覺得不錯的想法,例如它建議的色彩搭配、圓角的處理方式,或是元件的陰影細節。但最終的畫面,會以我自己的手繪稿為基礎進行調整與細化。

重要的是,無論使用什麼工具,都要回到需求本質,即我們的 App 目前要解決的核心問題是什麼?例如:我可能不需要顯示路況,或是通知設定部分這比較像是 Android 的設定方式,道路資訊可能沒有這麼詳細的資訊(例如交流道名稱),我認為現階段可能也不需要再追蹤頁面提供新增追蹤地點的按鈕,我想要讓使用者流程盡量單純......等等。

透過這種「手繪為主,AI 為輔」的方式,我們既能保有自己對產品的核心掌控力,又能從 AI 的創造力中獲得啟發,我認為這是一個很高效的開發模式。

好了,到今天為止,我們 App 的藍圖已經相當完整了。

我們有使用者流程圖當作骨架,定義了使用者該怎麼走;今天又畫出了具體的畫面草圖,決定了畫面該長什麼樣,下一步當然就是——打開 Xcode,開始把這些設計用 SwiftUI 刻出來!

明天,我們將正式從規劃階段進入實作階段。從最核心的「搜尋畫面」開始,將草圖上的元件,轉化為真實可互動的 SwiftUI 介面。終於要開始寫程式了!

啊,對了!既然 UI/UX 的前期規劃都完成了,也別忘了回到我們的 Azure Boards (或你使用的任何專案管理工具),把對應的這張 Issue closed 掉~