題目連結:https://rosalind.info/problems/grph/

直接來看輸入與輸出

輸入

>Rosalind_0498

AAATAAA

>Rosalind_2391

AAATTTT

>Rosalind_2323

TTTTCCC

>Rosalind_0442

AAATCCC

>Rosalind_5013

GGGTGGG

輸出

Rosalind_0498 Rosalind_2391

Rosalind_0498 Rosalind_0442

Rosalind_2391 Rosalind_2323

這一題是重疊圖,其中提到O3,等於overlop 3個元素(長度k=3)

就是指,「1號序列的前三碼,若與2號序列的末三碼一樣」,則將其標示出來

可返回任意排序內容

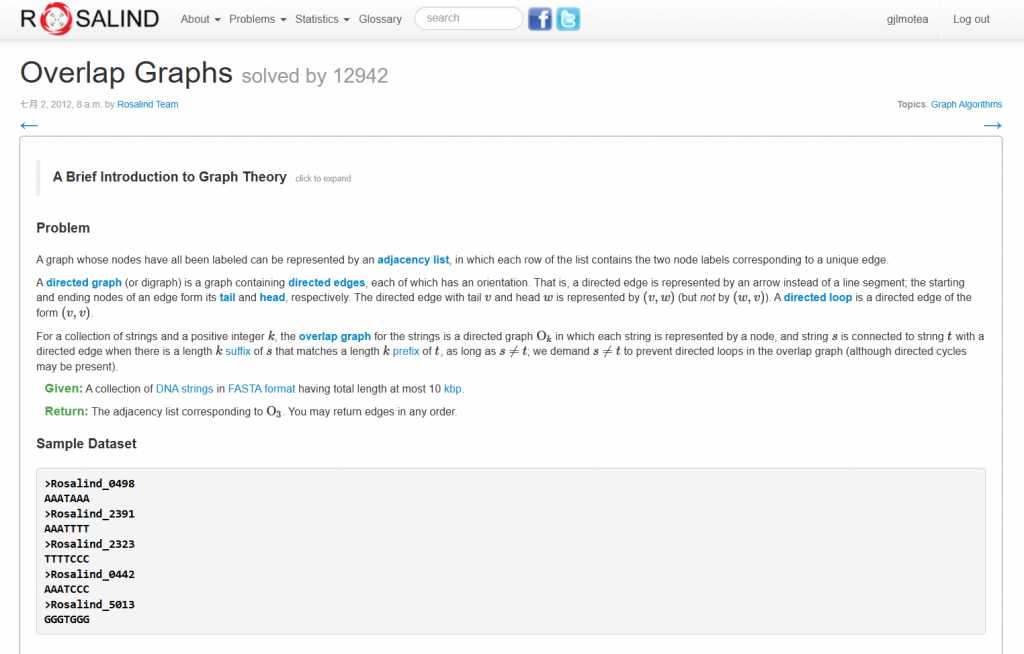

直觀一點的話,想像有鋸齒狀卡住的結構,一股力量往左扯、下面一股力往右扯

上面有三個元素、下面也三個元素

O3關係就是有三個元素,上下互相卡的很緊

卡越緊代表重疊度很高、很overlap(不是"很over",是overlap)

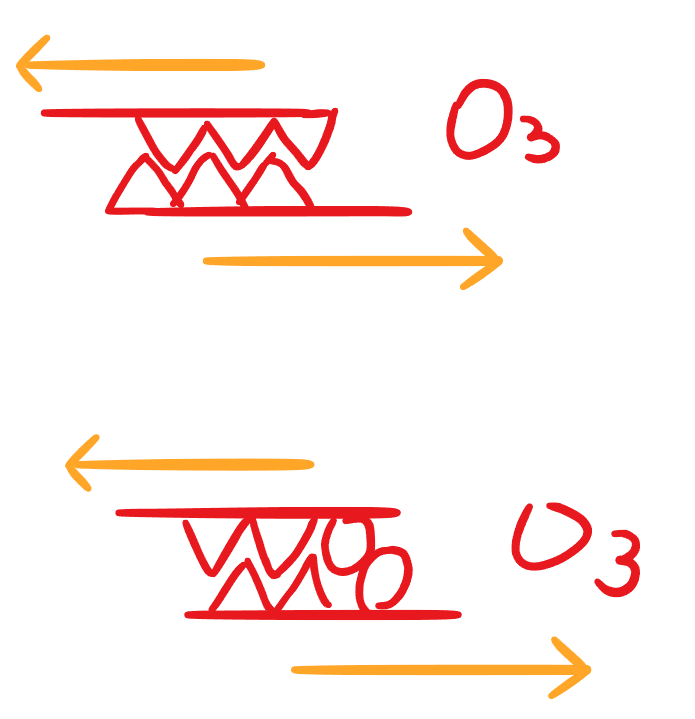

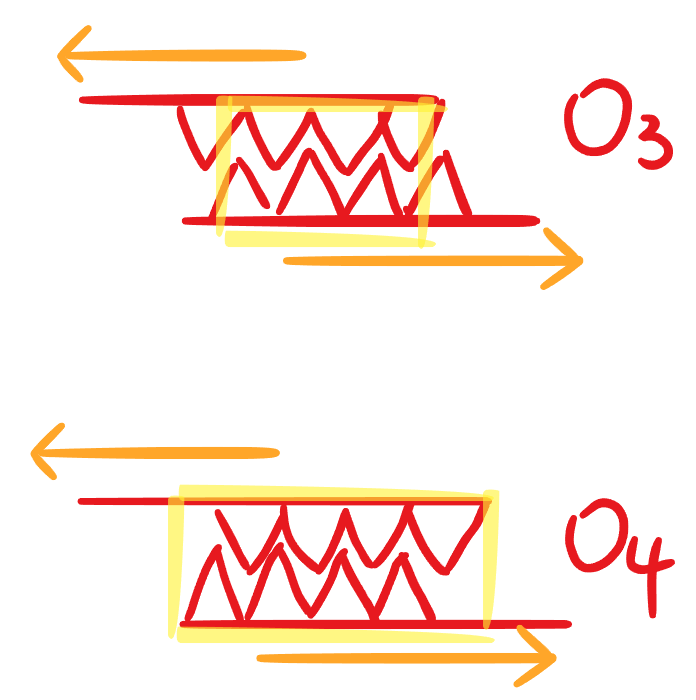

那麼再看這張圖,上下元素數量來到四個

可以形成O3關係、也可以形成O4關係

O4的話卡死更緊了呢,代表更overlap了

結論:AAACTTT與CTTTCCC => 不是O3關係,而是O4關係,因為重複了CTTT

AAATTTT與TTTTCCC => 是O4關係,重複了TTTT

但他們同時也可以形成O3關係TTT、O2關係TT、O1關係T

在圖論或組裝實作中通常只記「最大重疊」,以避免歧義與重複邊。但在這一題中只考慮O3邊,所以也需將O3關係列入計算

但是要小心

適用於O4(長)關係的,則不一定適用於O3(短)關係

反之,不適用於O3(短)關係的,不代表一定無法形成O4(長)關係

要看兩者的重複結構關係

O(n²) 的解法,直接把A與B兩兩配對,將每一個組合全部列出比對

符合O3關係的就抓出來!

程式碼:

data = """

>Rosalind_0498

AAATAAA

>Rosalind_2391

AAATTTT

>Rosalind_2323

TTTTCCC

>Rosalind_0442

AAATCCC

>Rosalind_5013

GGGTGGG

"""

def parse_fasta(data: str) -> dict:

sequences = {}

label = ""

for line in data.strip().splitlines():

line = line.strip() # 縮排防呆

if not line: # 跳過空行

continue

if line.startswith(">"):

label = line[1:].strip() # 去除label頭尾空白

if not label: # 跳過空標籤(不合法)

label = ""

continue

sequences[label] = ""

elif label:

sequences[label] += line

return sequences

seqs = parse_fasta(data)

for s1 in seqs:

for s2 in seqs:

if s1 == s2:

continue

if seqs[s1][-3:] == seqs[s2][:3]:

print(s1, s2)

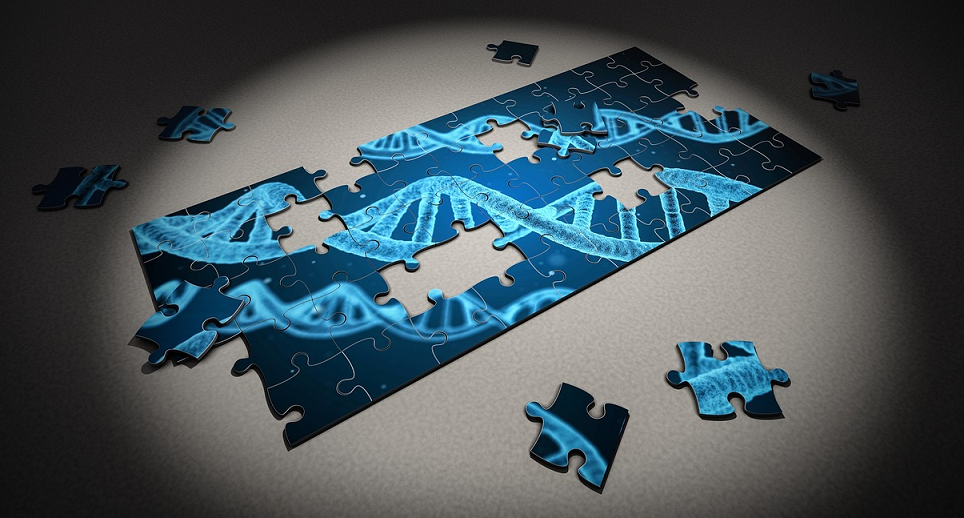

這一題雖然是在建 Overlap Graph 重疊圖運算,只是在計算前後是否相等,但其實更像在做「拼圖的組裝」,將每一塊拼圖以合理的方式拼建起來。

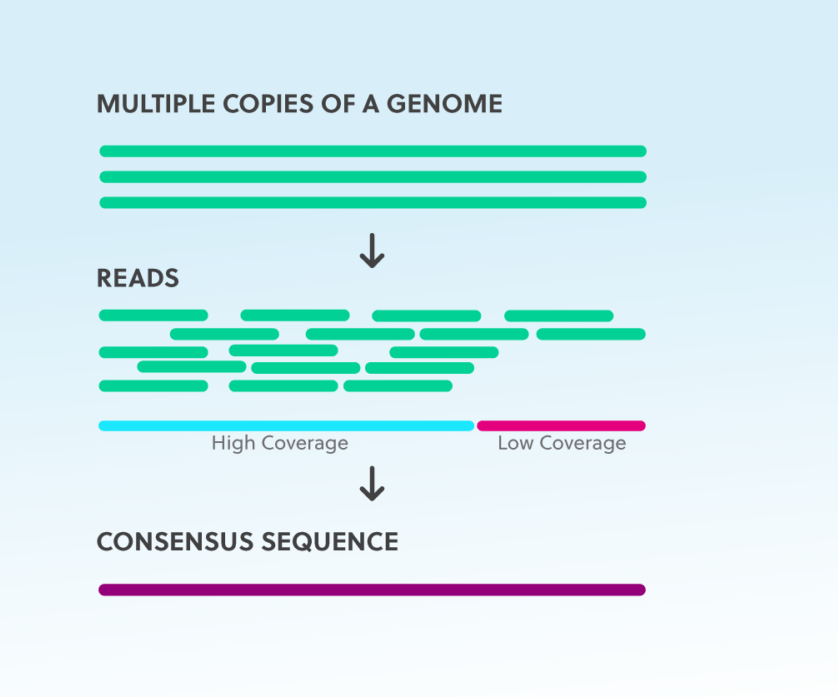

類似次世代定序(NGS)將多個小片段,依照最有可能的組合方式拼起來,將拼每一個Reads(NGS產生的短片段序列)拼裝出原本一整條基因的樣貌

次世代定序 (NGS) 的組裝流程:

因為技術上,仍無法一次直接讀完整條基因體

而且目前技術讀的時候,無法做到100%精確

第二代定序(NGS)短讀長,市占率最高

第三代定序(TGS)長讀長,至今仍然在發展,尚未完全成熟和普及

坦白說,所以我們這一題O₃ overlap graph 每個read兩兩比對的解法

只適合小資料驗證概念,因為用在NGS的話,運算量會非常可觀(幾百萬甚至幾億條reads),運算時間非常嚇人

次世代定序 (NGS, Next-Generation Sequencing):

一次只能讀大約數百個以下的bp

Illumina公司的SBS(Sequencing by Synthesis):準確度極高,但讀長短,需大量拼接。讀長50–200bp,再繼續往下讀精確度大幅降低(訊號誤差會放大累積)

SOLiD (Applied Biosystems / Life Technologies / 被Thermo Fisher收購):ligation探針,讀長35–75bp,已被市場淘汰

Ion Torrent (被Thermo Fisher收購):半導體晶片定序,偵測H⁺釋放,讀長100–400bp,已被市場淘汰

第三代定序 (TGS, Third-Generation Sequencing):

一次能讀非常長的bp,但仍需克服精準度問題

PacBio公司的SMRT:利用零模波導 (Zero-Mode Waveguide, ZMW),觀測單一聚合酶合成DNA過程,讀長可達10000-100000bp,HiFi Reads大幅提升準確度

Oxford Nanopore公司的Nanopore:讓DNA分子通過奈米孔,偵測電流阻抗變化以辨識核苷酸,讀長可達數十萬甚至幾乎無上限

基因體長度(genome):

人類基因體大約30億個鹼基對(bps),DNA拉直大約能達1公尺長

所以做基因定序時,會將同一份基因體(Genome)拷貝許多次之後、打碎再讀取

之後再盡可能讀取

目前定序魔王在於:

同聚物序列(AAAAA…)難以判讀,因為電流訊號太相似,難以準確判斷「到底是5個A,還是7個A」,而目前市面上存活的這些技術都能部分克服、或者繞過這個難題,以達到精準

看圖可以發現,我們無法完全把每個copy(複本)上的所有序列都讀過一遍,因為打碎之後還要蒐集全部碎片是不務實的

只能做到盡量cover,反正只要copy的數量充足,定序時讀取足夠多次

以概率來說,就能夠cover整條genome

所以在實驗設計時會要求coverage數值,以降低誤差

30X coverage => 每個鹼基平均會被讀到30次

100X coverage => 每個鹼基平均會被讀到100次

即使個別read有可能錯,只要覆蓋率夠高就能夠平均、抵銷掉誤差

單位到底是用「bps還是nts」

bp (base pair):雙股 DNA 的長度單位。

nt (nucleotide):單股核酸(單股DNA或RNA)的長度單位

兩者都是在指序列的長度

嚴格來說,1bp = 2nts,因為一個「鹼基配對」是由「2個核甘酸互補」組成

由於至今所有的定序方式都是讀取「單股」辨識,沒辦法讀雙股黏在一起的序列

就有點像,讀書總要把書本攤開、分離成左右兩個頁面,才能讀取上面的文字

雖然定序機器讀的都是單股,但要寫nt還是bp取決於樣本最終是RNA還是DNA

RNA定序(讀的是RNA)就寫nt,DNA定序(讀的是雙股DNA)就寫bp

...嚴格來說,理應如此啦!

但是至今不論DNA或RNA,用的「普遍都是bp」

就像服飾店講「一條拉鍊」,沒有人糾正「應該是一對齒鏈」

去服飾店裡問,阿姨您今天修理了幾條拉鏈?

老闆娘馬上就回答你了

通常老闆娘不會反問:「你到底是問幾對拉鍊、還是幾條拉鏈?」但其實一條拉鍊是由兩排齒鏈互相咬合,嚴格來說應該是一對,由兩條鏈帶組成

PS 拉鏈是1917年Gideon Sundbäck的專利