好啦,先承認標題有點浮誇。

它其實也沒有到「上古神獸」的等級,畢竟跟那些還在維護銀行系統的 COBOL 程式碼比起來,我這個專案根本不夠看。它也沒有真的「很硬」,就只是一個我四、五年前寫的 side project。

但對任何一個開發者來說,回頭看自己幾年前寫的程式碼,那種感覺……嗯,你懂的。既熟悉又陌生,總覺得這裡可以更好、那裡可以重寫。這就是這次鐵人賽,我要挑戰的「對手」。

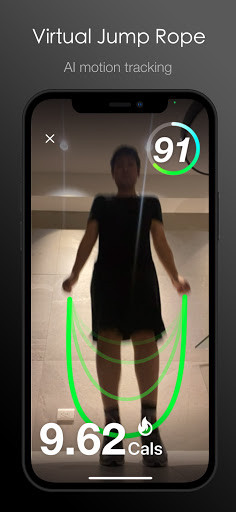

這個專案的核心是一個 影像互動的運動 App:Jumpr

當初其實是 David 的構思與實作,我只能算是復刻到 Android 上。完成後,它也累積了一些使用者和主要兩個功能(與 iOS 相比差多了),但光是這樣我就累積了一定程度的技術債。

同時由於 Claude Code 生成修正,所以發現有很多步驟如果我沒有紀錄的話,在 AI 生成後產生的問題被我解決完之後,只要我沒有 commit 就再也回不來了,所以我接下來都會開始先做一些紀錄

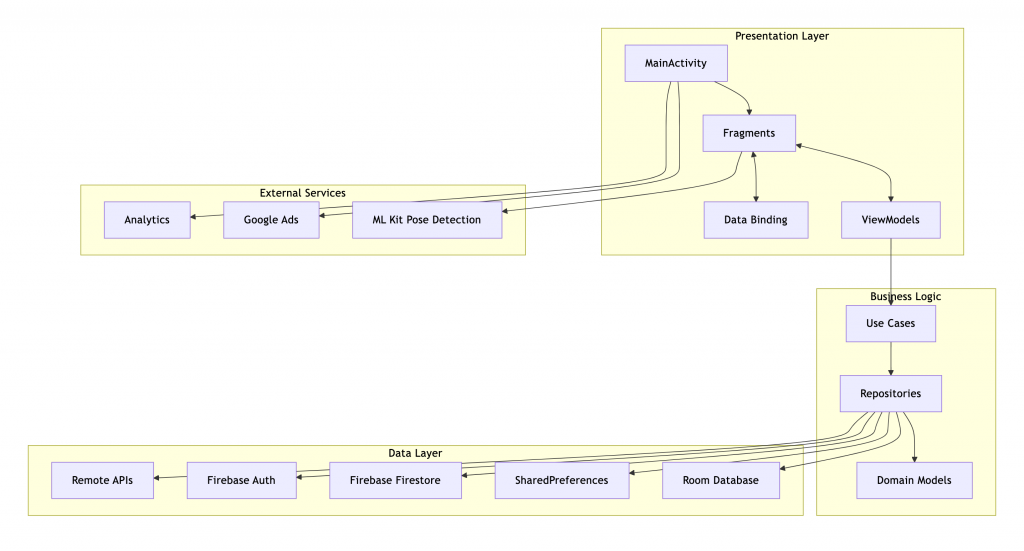

在讓 AI 動手 重構 前,我們得先看看整體架構與裡面的狀況。

所以我讓 Claude Code 幫我查看整個專案,將其整理出文件,下面只放對這次重構來說重要的資訊

架構圖

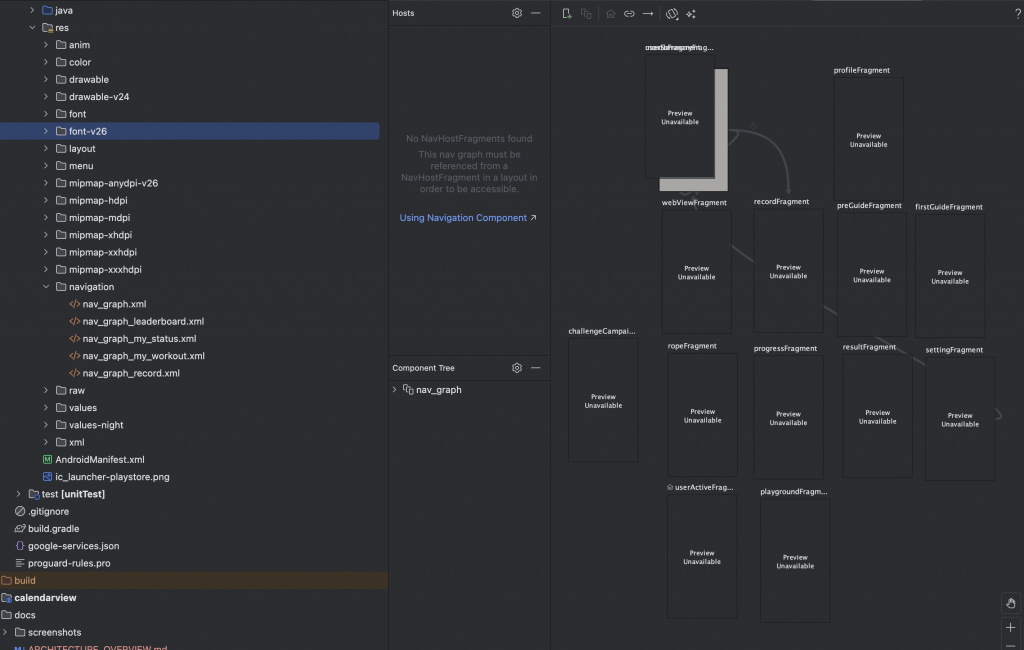

當初為了技術而技術的債務: ** navigation **

但架構跟使用的工具應該可以說是那個時候的「標準」之一:

MVVM (Model-View-ViewModel)

UI 層: XML + DataBinding

findViewById 的痛苦,但在 Jetpack Compose 面前,它的樣板程式碼、與生命週期的綁定問題,都顯得笨重了。非同步處理: Kotlin Coroutines + Flow

相依性注入 (DI): Koin

其他主要函式庫:

其實這個反而不太重要

總體來說,它不是一個無法維護的「屎坑」,但絕對是一個充滿「時代感」,且在 UI 層有大量改進空間的專案。

面對這樣的專案,直接衝進去修改最核心的功能,無疑是自尋死路。

所以,我一開始的盤算是:先從最底層的 Gradle 開始,把它從 Groovy 改為 Kotlin DSL (.kts),順便引入 Compose 的依賴。

然後,就沒有然後了。

當初花了一兩天,卡在各種 plugin 和奇怪的錯誤上,沒弄個所以然出來,我就果斷放棄了。

這個失敗的嘗試也讓我意識到,如果連環境建置都這麼耗時,那手動重構 UI 層的痛苦指數,只會更高。這也更堅定了我擁抱 AI 來處理這件事的決心。

好了,專案的家底大致上都交代清楚了(應該吧?)。

明天,我們就不再紙上談兵,直接進入如何使用 Claude Code,看看它要如何處理這個專案的轉換!