● 前言

在前一篇,我們透過 CI/CD pipeline 自動執行了單元測試與整合測試,確保程式碼的正確性。

但「正確」並不代表「撐得住」。

系統一旦上線,就必須面對 高併發、大流量 的挑戰。

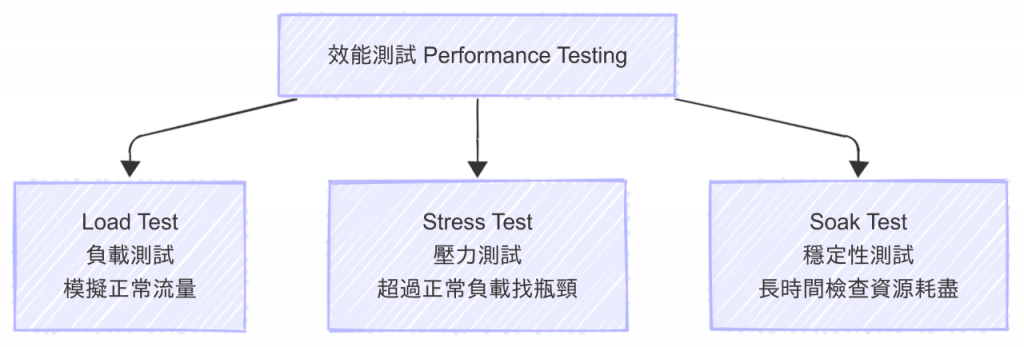

● 效能測試的分類

1️⃣ Load Test(負載測試)

模擬正常或逐步增加的流量,確認系統在期望使用量下的表現。

2️⃣ Stress Test(壓力測試)

超過正常使用量,找出系統的臨界點,觀察瓶頸出現的位置。

3️⃣ Soak Test(穩定性測試)

長時間運行,檢查是否有記憶體洩漏或資源耗盡。

📊 圖 1:效能測試分類示意圖

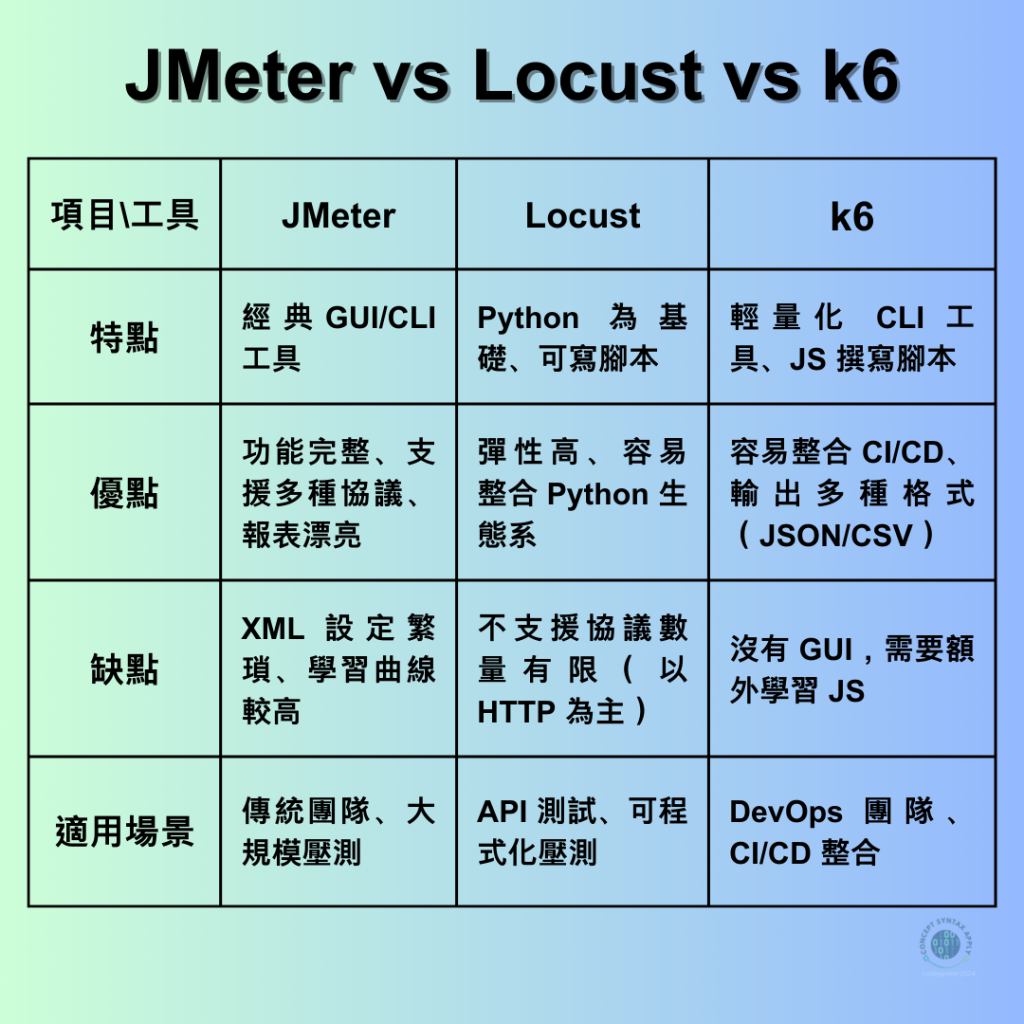

● 常見工具

🔸JMeter:經典 GUI/CLI 工具,支援詳細報表。

🔸Locust:以 Python 為主,方便撰寫測試腳本。

🔸k6:輕量化 CLI 工具,使用 JavaScript 撰寫邏輯,特別適合整合進 CI/CD pipeline。

📊 圖 2:JMeter vs Locust vs k6 工具比較表

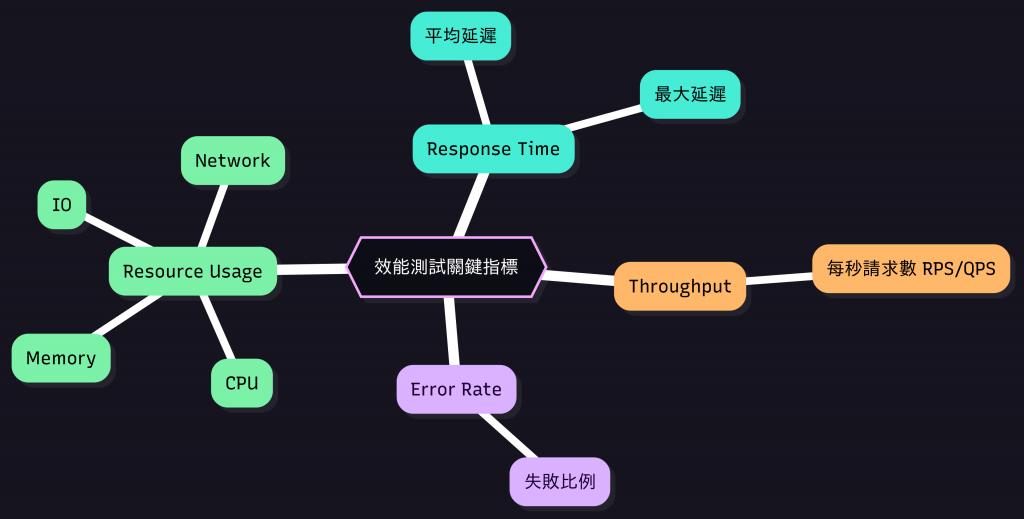

● 效能測試關鍵指標

🔸Response Time:平均/最大延遲

🔸Throughput:每秒處理的請求數 (RPS/QPS)

🔸Error Rate:失敗比例

🔸Resource Usage:CPU、記憶體、網路、IO

📊 圖 3:效能測試關鍵指標心智圖

● 總結

🔸功能測試 → 確保「能用」

🔸效能測試 → 確保「撐得住」

🔸報表 → 是跨部門溝通工具,讓非技術人員也能快速理解系統狀態

👉 下一篇將示範如何用 Locust / k6 進行簡單實測,並整合進 CI/CD pipeline。