在裝潢階段,網路規劃絕對不是「直接把小烏龜放在電視櫃裡面」這麼簡單。

雖然這樣布線方便,但會有幾個明顯的缺點:

在智慧家庭中,網路的穩定性不只是讓你追劇不轉圈圈。它還關係到燈光延遲、語音助理反應慢等日常體驗。

今天就來分享一下,在裝潢前就先做 Wi-Fi 訊號模擬,並且規劃 UniFi 架構的完整過程與心得。

另外,AP 的網路線並不是等裝潢時才用明線走天花板,而是最好在客變時就直接跟建商溝通,請他在房屋正中央的天花板拉一條網路線出來,這樣施工最簡單、位置最精準。

如果錯過了客變階段,就算要拉明線,只要有木作天花板,也可以把線隱藏起來,不影響外觀與施工整體美感一致。

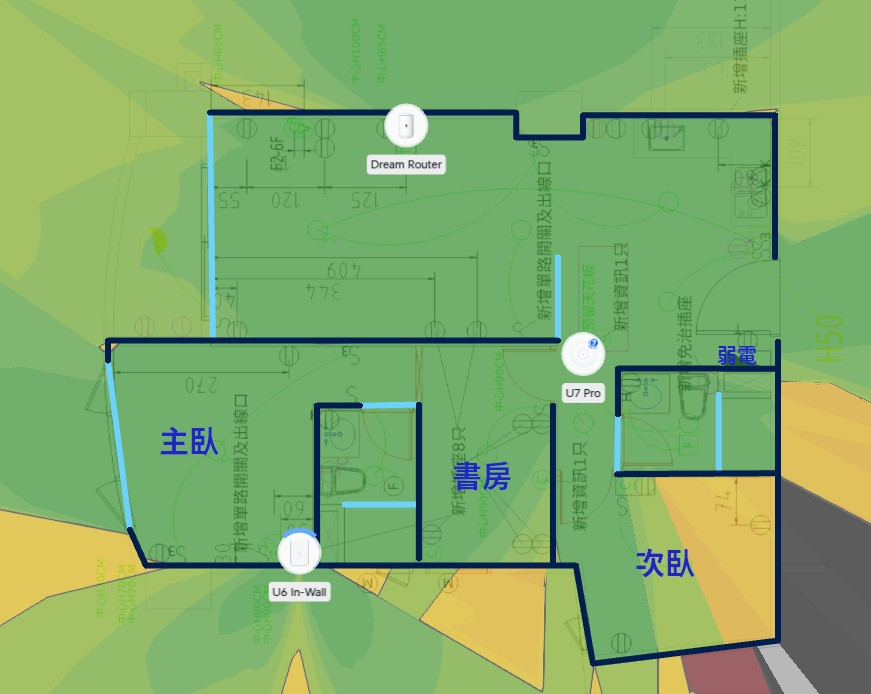

特點:用 Dream Router 直接當核心,但它內建交換機有限,長遠擴充性不足。

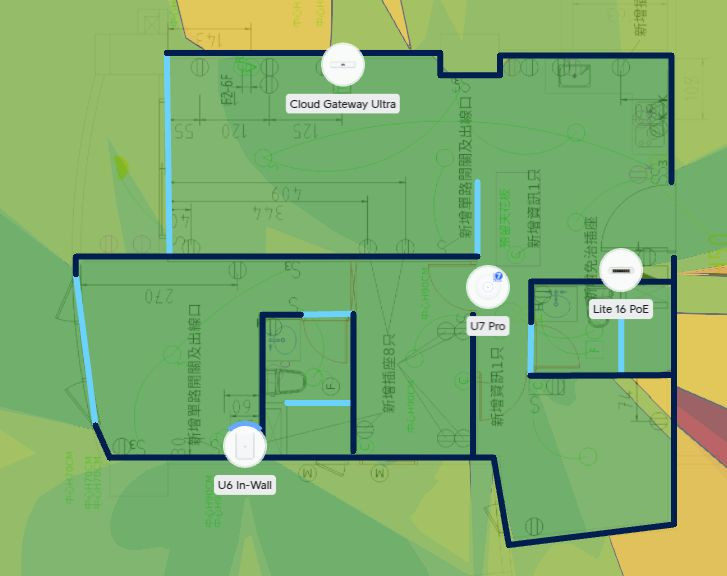

特點:核心(CG Ultra)、交換(Lite 16 PoE)、AP(U7 Pro / U6 IW)各自分工,比第一版更專業。

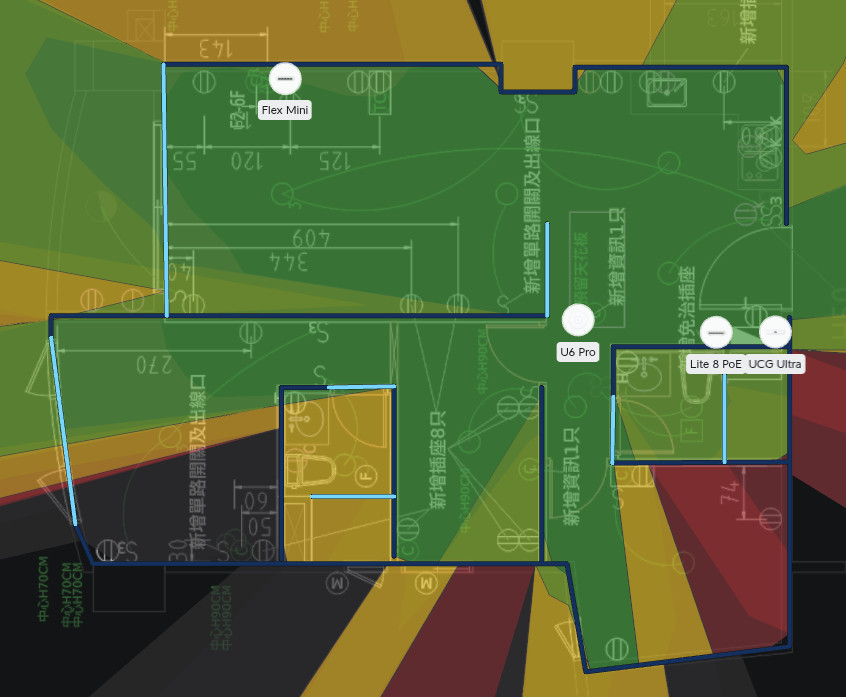

特點:把核心與 PoE 集中在機櫃,客廳用 Flex Mini 分流,主 AP 改成 U6 Pro。

弱電箱與總電箱的外觀設計,說實話在室內裝潢中天生就不討喜,大多是金屬門板、白色塑膠框,和室內風格格格不入。

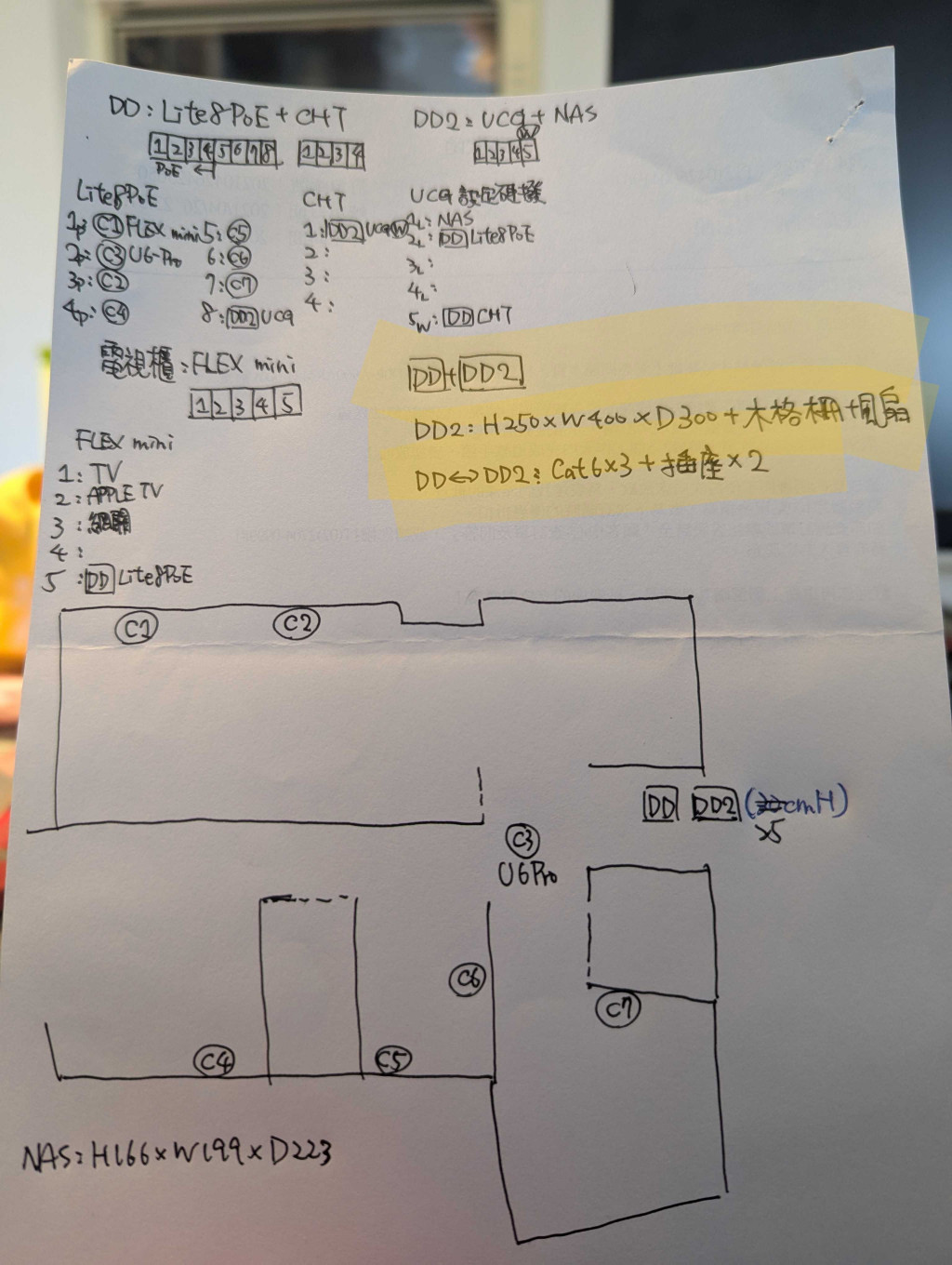

為了避免這兩個「電箱大白板」成為視覺破口,我在設計時直接把它們藏進系統櫃,其中專門放網通設備的這一區,我稱作機櫃,方便自己與施工團隊在後續討論時有共同語言:

這張圖是從 Design Center 第三版的模擬圖整理出來的,其實就是各個空間應該接哪個資訊插座或網路孔,這張圖一直存活到機櫃跟電視櫃整理完,沒有這張圖的話,很難記住哪些設備要連到哪個孔。

建商交屋時,在弱電箱預裝了一台只有 100Mbps 的非管理型 Switch,對現代家用需求來說完全不夠用,尤其我希望能把 500M 頻寬發揮到極限,所以直接拆掉,換成 UniFi Lite 8-PoE。

目前配置:

實測下來,主臥的 2.4GHz 訊號還算穩定,但 5GHz 有明顯衰減,特別是在門關上的情況下。目前沒有影響到日常使用(例如影音串流、智慧家電反應),所以暫時不加 AP。

如果後續覺得速度不夠快,可能會在主臥加一台 U6-IW(牆面 AP):

這次沒有做非常細緻的全屋測速,只是用日常使用的感受和簡單測速來對比 Design Center 的模擬結果。整體來說,實測與模擬的覆蓋範圍相當接近,但還是有一些觀察:

前面提到的房屋中央 AP 預拉網路線,在實測中確實發揮效果,讓主要生活區域的訊號品質與模擬結果高度一致。

除了實體佈線之外,邏輯上的網路分隔也是智慧家庭常見的規劃之一,就是所謂的 VLAN。

VLAN(Virtual Local Area Network) 是一種把同一條實體網路「邏輯分割」成多個獨立網段的技術。就算所有設備都接在同一台交換機上,只要分到不同的 VLAN,就像是在不同的虛擬網路裡,彼此隔離、互不干擾。這對智慧家庭很有用,例如可以把 IoT 設備、主要家用設備、訪客網路分開,提高安全性與穩定性。

目前我還沒切 VLAN,因為:

未來切 VLAN 的時機:

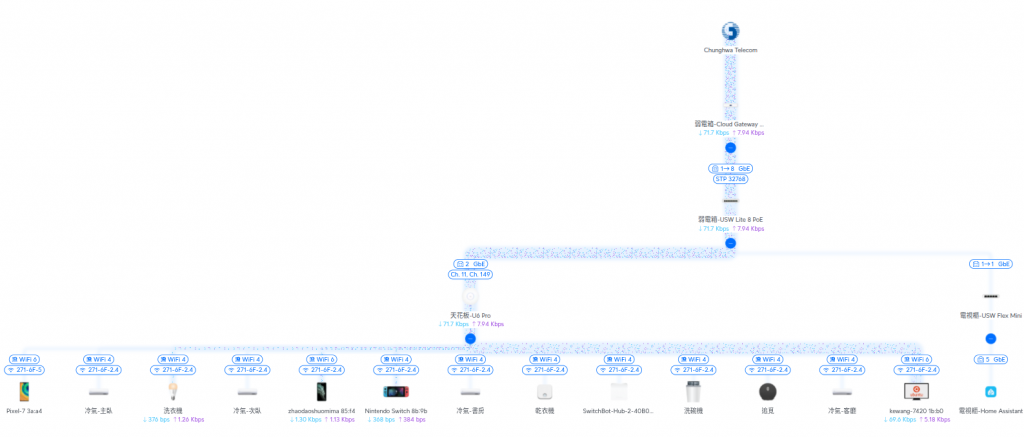

UniFi 的 dashboard 做的真的很漂亮,拓撲圖可以很清楚的看到有哪些設備連線到 UniFi 上面。

在裝潢階段,我先用 Ubiquiti Design Center 做了 Wi-Fi 模擬,確認把 AP 放在屋內正中央的方案最合適。這樣不僅避免了多買 AP 的浪費,也讓主要生活區域的訊號覆蓋穩定。

接著,我申請中華電信的雙向 500M 光纖,並全屋採用 Gigabit PoE 網路。為了完全發揮頻寬,我把建商附的 100M Switch 拆掉,換上 Lite 8-PoE,集中供電與交換都在機櫃完成,整潔又好維護。

弱電箱與總電箱的外觀本來相當突兀,我把它們整合進系統櫃,不但視覺更乾淨,也方便日後檢修。

實測下來,除了主臥的 5GHz 訊號稍弱,其他空間表現都與模擬相符。這部分暫時不影響使用,未來如果需求增加,再補一台 U6-IW 牆面 AP,就能同時增強訊號並提供額外有線網路孔。

最後,雖然目前還沒啟用 VLAN,但在機櫃裡已經預留了相關線路。等 IoT 設備數量增加時,只需要調整設定,就能分割不同網段,不必再大改網路架構。