在享受質感的智慧生活,你的隱私保護也需要重視~在物聯網生態框架中,像是感測器、智慧裝置與每天產生海量級的數據,這些數據不乏包含個人身份資訊又稱個人可識別資訊(Personally Identifiable Information,PII)、位置資訊、健康紀錄與行為模式等高度敏感的內容,這些機敏的資料常用於資訊安全及隱私權法,當物聯聯網隱私保護的對策缺乏或不足,將可能導致嚴重的使用者信任危機,嚴重甚至引發法律糾紛與是否符合規定等問題,因此,資料隱私保護不僅是技術議題,更是物聯網是否能成功的關鍵要素。

物聯網整個大架構所收集的資料數據日積月累下來相當的可觀,其中資料可以是身理監測裝置用以收集個人生理數據、智慧家庭設備監控居家生活習慣與行為等,當有心人士只要將資料數據碎片分析滙整後將可以拼湊推敲出來個人的資訊輪廓,因此下面將分析物聯網所到來的隱私挑戰如下。

在智慧生活架構中的物聯網裝置的數據是分布各處,如:家庭、交通、醫療等領域,這將難以集中管理

部分物聯網裝置算力與儲存不足,無法實現較為複雜的加密與匿名化機制

使用者經常不清楚自己的數據如何被收集利用

開發者、合作夥伴或協力廠商,可能未按規定使用存取敏感資料又或是使用過量,增加外洩風險。

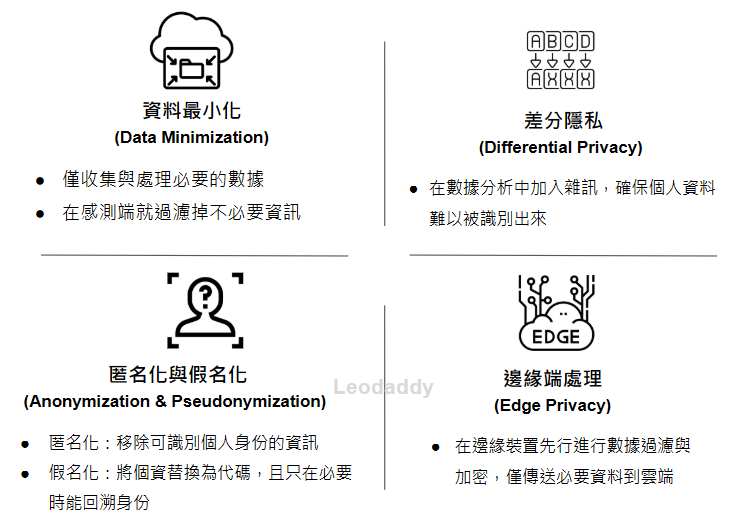

在保護好這些資料的安全的作法其實有很多種,但常見的歸納如下,這些也是我在規劃時會用的保護技術,資料最小化、差分隱私、匿名化與假名化及邊緣端處理等資料隱私的保護技術與方式,通常都會一起採用且交互的使用才能確保資料真正的保密性。

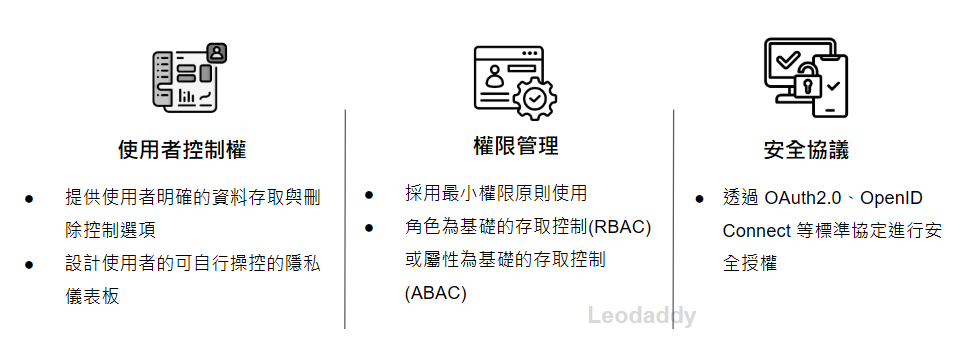

從使用者控制權方面來看系統可以提供一個直覺的介面,讓使用者輕鬆管理自己的資料,包括查看、修改或刪除個人資訊,並可以透過隱私儀表板清楚顯示資料使用狀況,讓使用者可依照自己的意願來開啟或關閉自己的隱私利用。於權限管理上採用最小權限原則,即每個使用者或系統元件只能獲得執行必要任務所需的最低權限,且透過角色為基礎的存取控制(RBAC)或屬性為基礎的存取控制(ABAC),系統可根據使用者身分、權責或特定屬性給予來分配適當權限,另外在安全協議中則運用OAuth2.0和OpenID Connect等國際標準協定,確保第三方應用程式存取系統資源時的安全性,防止未經授權的資料存取,為物聯網生態系統建立可信任的安全屏障。

在我們享受智慧生活所帶來的便利性與生活感的提升,背後的物聯網架構都是透過海量的資料數據做傳遞交換才有這完整的使用情境,這其中的的價值來自於針對的數據,而這些海量的數據的核心是信任,因此,若欠缺有效的隱私保護管理,這將是物聯網服務要普及化的巨大絆腳石,這部分可利用技術方面(如:加密、匿名化等)、管理方面(權限控管、使用者授權)及遵循國際相關隱私規範,這物聯網產業能在創新應用與隱私間取得一個平衡基準,這將會讓使用者更放心地享受這美好的智慧生活。