在上一篇文章中,我們透過 HTTP Request Tool 成功讓 AI Agent 存取 GitLab 資料進行 Code Review。今天我們將更進一步,建立專屬的 MCP Server 並讓 MCP Client 連線,實現更完整且彈性的工具整合方案。

我們將使用與 Day 5 VSCode 版本相同的方式,採用 zereight 開發的 GitLab MCP Server。不過這次我們使用 streamable-http 模式,並透過 Docker 來啟動服務,確保部署的一致性和可靠性。

執行以下指令來啟動 MCP Server:

docker run -i --rm \

-e GITLAB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN=your_gitlab_token \

-e GITLAB_API_URL="https://gitlab.com/api/v4" \

-e STREAMABLE_HTTP=true \

-p 3333:3002 \

iwakitakuma/gitlab-mcp

💡 提醒:請記得將

your_gitlab_token替換為您的實際 GitLab Personal Access Token。

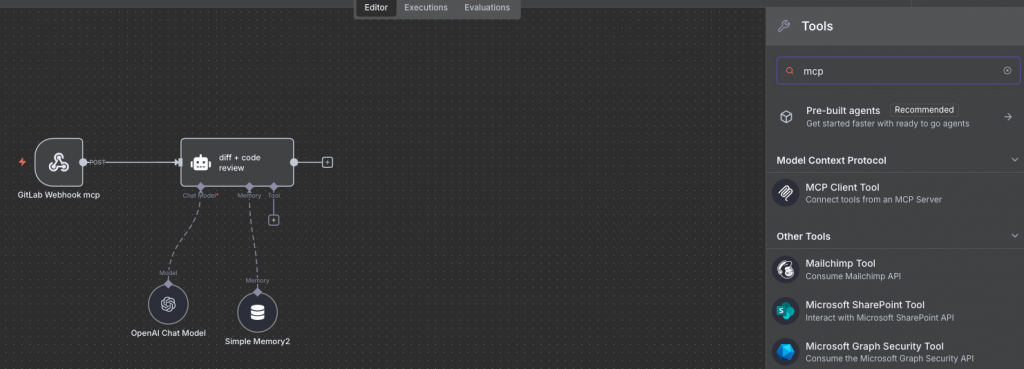

在 n8n 的 AI Agent 節點中,選擇 MCP Client Tool 作為我們的主要整合工具:

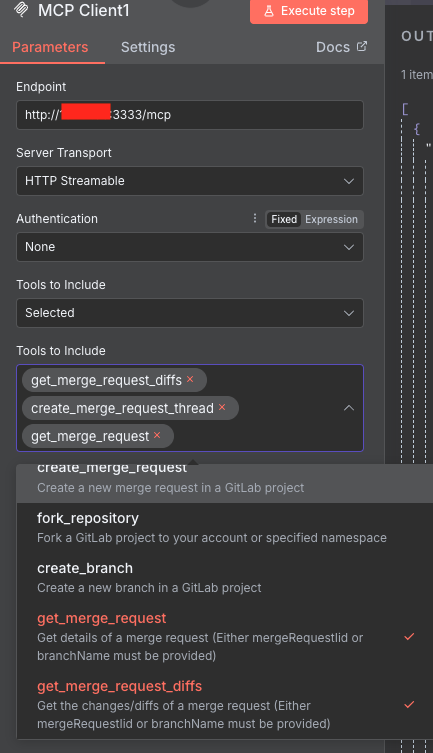

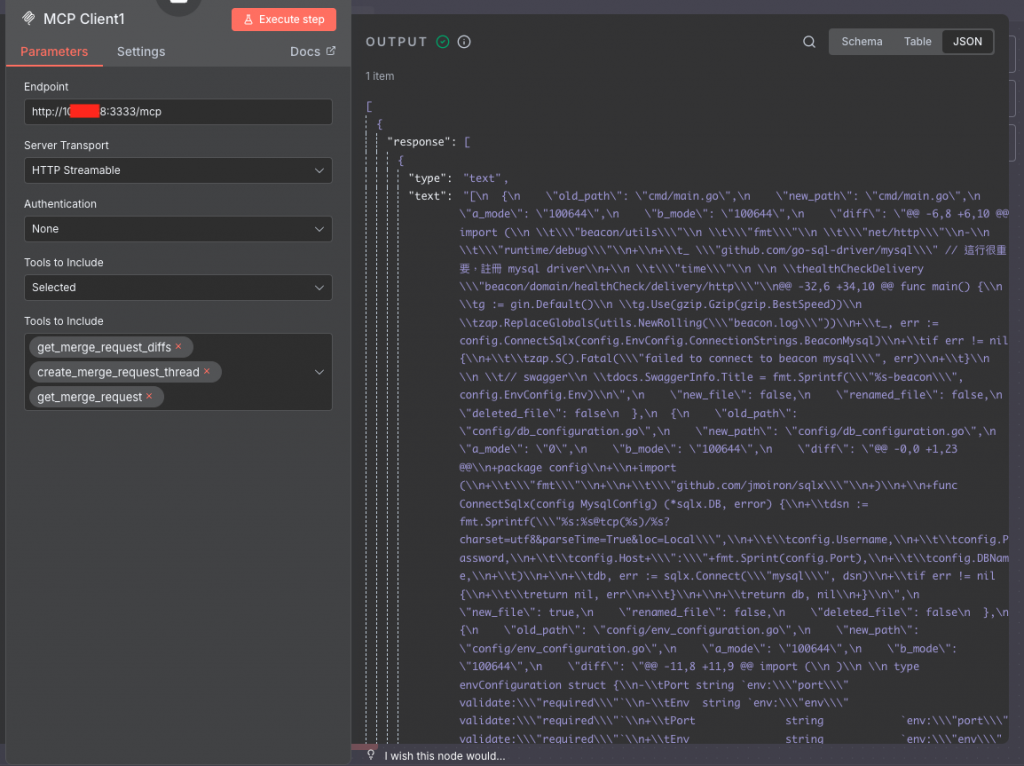

接下來進行 MCP Client 的詳細設定,確保與我們的 MCP Server 能夠正常通訊:

http://{輸入你的 host}:3333/mcp

Http Streamable

None(因為我們未設定額外驗證)Selected

我們建議選擇 Selected 而非 All 的原因:

針對 Code Review 需求,我們選擇以下三個核心工具:

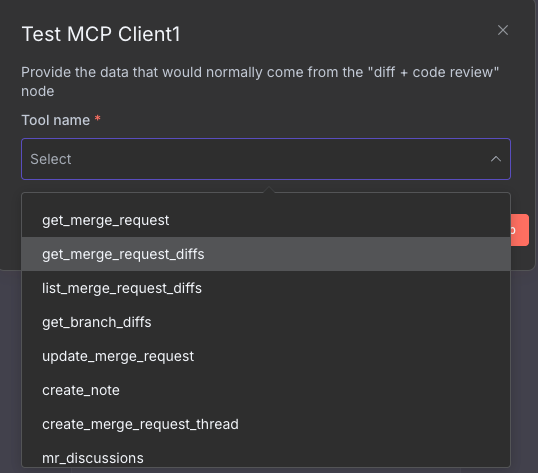

在正式使用前,我們需要驗證 MCP Tool 是否能正常運作:

Execute Step 按鈕get_merge_request_diffs 工具

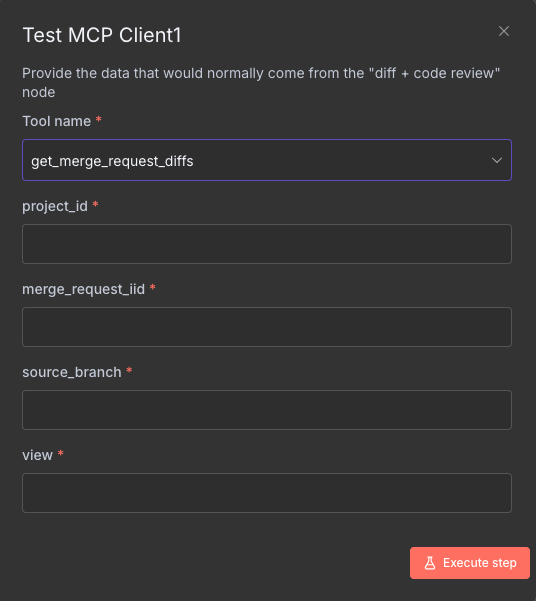

get_merge_request_diffs 所需的參數根據前面章節提到的 Webhook 資訊,設定以下參數:

"parallel"(平行檢視模式)

Execute Step,確認能夠成功獲取 diff 資訊

現在我們需要更新 AI Agent 的 Prompt,讓它能夠正確使用 GitLab-MCP 工具而非原本的 HTTP Request Tool。

## 自動化 Code Review 執行流程

### 第一步:獲取 Merge Request 差異資料

請使用 `GitLab-MCP:get_merge_request_diffs` 工具取得合併請求的詳細差異,參數設定如下:

- project_id: {{ $json.body.project.id }}

- merge_request_iid: {{ $json.body.object_attributes.iid }}

- source_branch: {{ $json.body.object_attributes.source_branch }}

- view: "parallel"

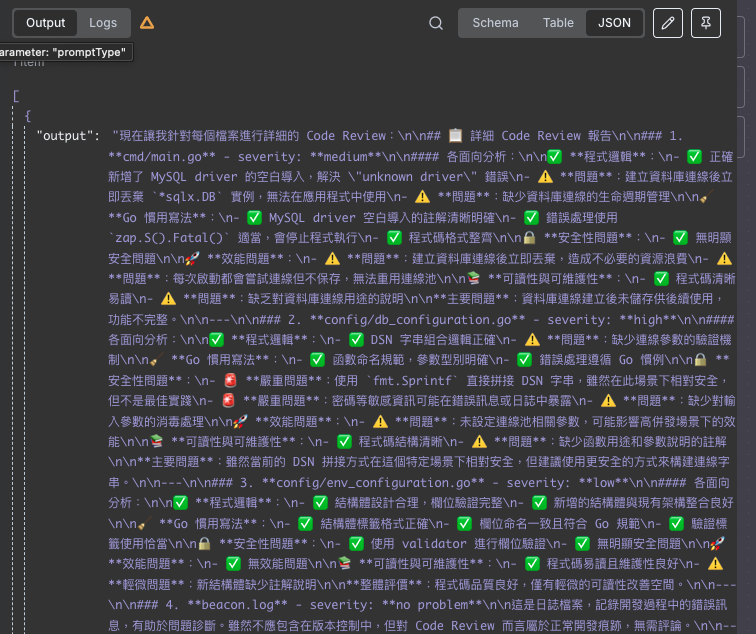

### 第二步:進行全面性程式碼審查

讀取第一步的結果陣列,每筆資料代表一個檔案的 diff 資訊。請扮演資深軟體工程師的角色,針對每個檔案進行全面性的 Code Review。

#### 審查維度(必須涵蓋以下五個面向):

1. **✅ 邏輯正確性**:程式邏輯是否正確、是否有潛在錯誤或邊界條件未處理

2. **🧹 程式碼品質**:是否符合慣用寫法,例如錯誤處理、命名風格、簡潔性

3. **🔒 安全性考量**:是否有安全性問題,例如硬編碼、未處理的錯誤、資源洩漏等

4. **🚀 效能最佳化**:是否有效能瓶頸,例如不必要的記憶體分配、重複運算、goroutine 使用不當

5. **📚 可維護性**:是否具備良好的可讀性與可維護性,包括註解、結構清晰度、模組化程度

#### 評估流程(請嚴格遵循以下步驟):

1. **逐項分析**:針對每個面向分析問題,並列出具體證據

2. **風險評估**:綜合所有問題,決定 severity 等級

3. **證據導向**:只在有明確證據時提升 severity,避免過度評估

#### 風險等級定義(必須嚴格遵守):

- **high(高風險)**:問題可能導致系統崩潰、安全漏洞、資料洩漏、嚴重效能衰退,或在生產環境造成重大損失

- 例如:未處理的 nil 指標、SQL 注入風險、無限迴圈

- **medium(中風險)**:問題可能引起偶發錯誤、非最佳實踐,但不立即危險

- 例如:未優化的迴圈、缺少錯誤檢查、輕微資源浪費

- **low(低風險)**:小問題,不影響功能或效能

- 例如:命名不一致、缺少註解、多餘空白

- **no problem(無問題)**:所有面向皆符合最佳實踐,無任何可改進點

- 例如:測試程式碼中的 `req, _ := http.NewRequest("GET", "/ping", nil)` 使用底線是可接受的

- **注意**:此等級不需執行第四步留言動作

### 第三步:獲取 Merge Request 基本資訊

請使用 `GitLab-MCP:get_merge_request` 取得 commit SHA 相關資訊:

參數設定:

- project_id: {{ $json.body.project.id }}

- merge_request_iid: {{ $json.body.object_attributes.iid }}

- source_branch: {{ $json.body.object_attributes.source_branch }}

目標欄位:

- **base_sha**:來源分支的 base commit SHA

- **head_sha**:來源分支的 HEAD commit SHA

- **start_sha**:來源分支的 start commit SHA

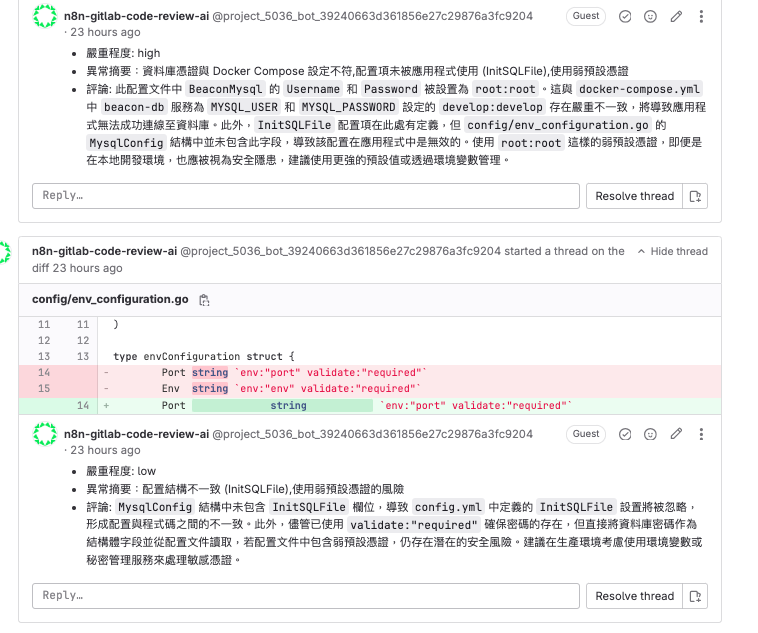

### 第四步:建立審查留言

僅對 medium 和 high 風險的問題使用 `GitLab-MCP:create_merge_request_thread` 建立留言:

參數設定:

- project_id: {{ $json.body.project.id }}

- merge_request_iid: {{ $json.body.object_attributes.iid }}

- body: 第二步的詳細 Code Review 內容

- position: 包含以下必填欄位

- base_sha: 來自第三步的資料

- head_sha: 來自第三步的資料

- start_sha: 來自第三步的資料

- position_type: 'text'

- new_path: 來自第一步的檔案路徑資料

- old_path: 來自第一步的檔案路徑資料

- new_line: 根據第一步的 diff 計算特定行號

- old_line: 根據第一步的 diff 計算特定行號

由於 create_merge_request_thread 工具需要較多參數,有一定的失敗機率,建議採用以下分階段測試策略:

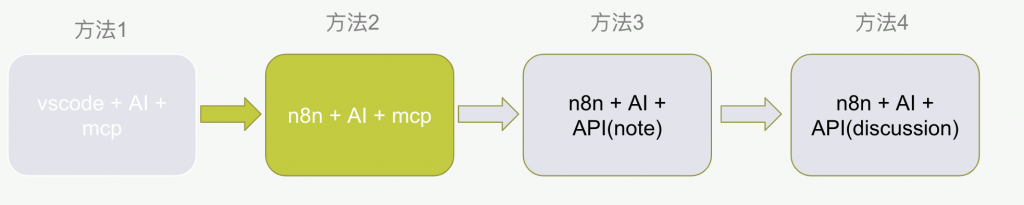

經過 Part 1 到 Part 7 共七個章節的完整實作,我們成功建立了 AI Agent + MCP 的完整資料流。透過先前 VSCode MCP Tool 的體驗,以及這幾篇 GitLab MCP Tool 的深度整合,相信您對 MCP(Model Context Protocol)有了更深刻的理解和實際應用經驗。

我們已經完成了方法二的實作,但在使用 MCP Tool 執行 Code Review 的過程中,我發現了一些可以進一步優化改善的地方。基於這些發現,後續我開發了方法三的解決方案。

下一篇預告: 我們將分享在實際使用過程中發現的問題,以及如何透過方法三來解決這些挑戰,打造更加穩定且高效的自動化 Code Review 系統。

我用回http request tool 去做都可以?

可以喔。如果預計要用 AI Agent,串接 mcp 可以使用 http request tool,但要管理好,讓 AI Agent 讀取順序是預期的。