三層架構、ORM、PostgreSQL、OWL、JSON-RPC、XML-RPC、Webhook、Scheduler

企業在數位轉型的過程中,常面臨各部門各自使用不同軟體系統的窘境:CRM 一套、電商一套、客服又一套,資料分散各處,形成一座座資訊孤島、重工頻繁。

IT 人員疲於奔命地整合這些系統,卻仍難以避免資料不一致或重複輸入的問題。試想,如果有一個統一的平台能串起所有業務流程,讓資料在同一個架構下流動,該有多麼省心!

Odoo 的價值在於用清晰的架構 + 強悍的模組化,把島嶼變成大陸:資料同源、流程串起來、再對外連接各種服務。今天我們不寫程式碼,專注「看見結構」:為什麼 Odoo 能撐起數位整合與 AI 落地的骨架?

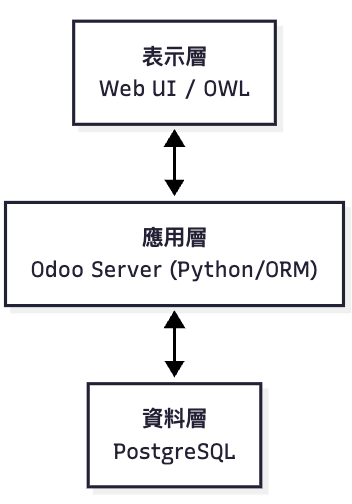

Odoo 的強大不僅來自豐富的應用功能,更來自於底層架構的設計之美。在軟體工程領域,清晰的架構往往決定了系統的可擴充性與維護難易度。Odoo 從一開始就遵循經典的三層架構模式,將系統劃分為表示層、應用層和資料層,明確分離不同關注點。同時,所有功能又以模組形式組合,像樂高積木般靈活搭配。接下來,我們分別來看看這兩大設計精髓。

所謂“三層架構”,是指將使用者介面(表示層)、**業務邏輯(應用層)與資料庫(資料層)**分離對待。

表示層主要是 Web 界面,包括瀏覽器端的 HTML5、JavaScript(包含自家框架 OWL)和 CSS 等技術;應用層由 Odoo 伺服器承擔,採用 Python 編寫,封裝了系統的業務規則和流程;資料層則使用 PostgreSQL 關聯式資料庫,負責可靠地存儲和查詢所有數據。

為什麼重要? 分層讓職責與變更邊界清晰:前端可快迭代、後端可專注邏輯與效能、資料庫可做彈性伸縮(叢集、備援),互不牽扯。這就是大型系統能長跑的關鍵。

在這個架構中,扮演橋樑要角的是應用層中的 ORM(Object-Relational Mapper,對象關係映射引擎)。ORM 將高階的 Python 物件操作轉換為底層的 SQL 查詢,使開發者不必直接撰寫 SQL 也能存取資料庫,同時確保所有資料讀寫都經過一致的路徑。

可以說,ORM 貫通了邏輯層和資料層:一方面讓業務邏輯能以直觀的物件方式處理資料,另一方面又維持資料存取的一致性與安全控制(ORM 內建了存取權限檢查機制)。

Odoo 的三層架構再加上ORM 的抽象橋接,造就了系統既模組化又穩健的基石,使其成為一個易於擴充且運行可靠的企業平台。

此外,在大型部署環境下,不同層級甚至可分布於不同伺服器上(例如資料庫獨立集群、應用伺服器多節點負載均衡),架構依然運作自如。三層架構為 Odoo 帶來了靈活的伸縮性與維護便利性:開發、測試、部署各階段都能聚焦於單一層面,降低了系統整體的複雜度。

💡 Gary’s Pro Tip|用「資料到用戶的最短路徑」檢查你的設計

畫出一條從資料表 → ORM → 服務 → 視圖/報表的路徑。若中間出現多個自定格式轉換或旁路快取,日後很容易資料不一致。能靠 ORM 與標準 API 直通的,就別繞路。

如果說三層架構是 Odoo 的骨架,那模組化設計就是血肉與器官。Odoo 一切的功能皆由模組構成,模組是系統功能的基本單位,可以獨立開發、安裝或移除。這種設計理念帶來了幾項關鍵優勢:

在 Odoo,「一切都是模組」。模組最典型的構成:

當我們啟動 Odoo 時,伺服器會掃描所有已安裝模組並載入其內容:初始化 Python 模型類別、建立/更新對應的資料表,讀取 XML/CSV 資料檔載入視圖與權限設定,最後將所有元件註冊到系統的模型**註冊表(Registry)**中。整個過程如同拼圖將各模組的元素拼裝起來,最終構築出一套完整運作的 ERP 系統。

如此「積木式」帶來數個好處:

💡 Gary’s Pro Tip|三種常見繼承,別混用

模型繼承_inherit:在既有模型上加欄位/覆寫方法(最常用)。

委派繼承_inherits:用外鍵關係把兩模型「組合成一個」,保留原表。

視圖繼承(XML + XPath):改 UI 位置/加按鈕,避免硬改原視圖。

📏 原則:行為改用 _inherit;資料拆分才考慮 _inherits;UI 微調用視圖繼承。

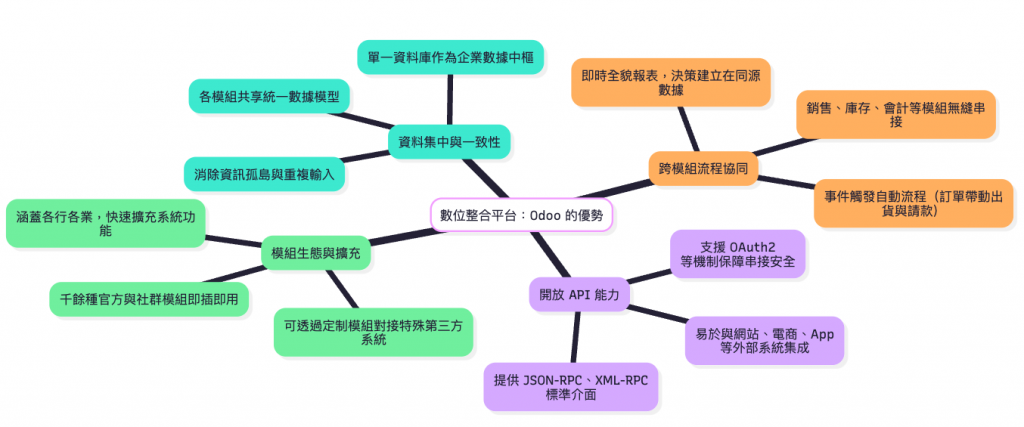

對企業技術決策者而言,選擇一個 ERP 平台往往不只是看它有多少功能模組,更在意它能否作為數位整合的核心,承載並串接各方資訊。在這方面,Odoo 得益於上述架構設計,展現出成為數位整合平台的諸多優勢。我們從內部整合與外部擴充兩個角度來看:

由於所有模組都透過 ORM 定義和操作同一套資料,Odoo 天生確保了資料的一致性,讓各部門各功能間可以無縫共享資訊:

res.partner)→ 銷售、客服、請款直接用同一筆💡 Gary’s Pro Tip|把「紀錄軌跡」內建到流程

Odoo 的 Chatter(mail.message)與活動(mail.activity)能記所有關鍵動作與附件,這是天然的審計線。AI 導入後,讓機器生成的摘要/建議也進 Chatter,之後追責、回溯一目了然。

除了整合內部各部門流程,一個現代的數位平台還需要能夠方便地對接外部系統與服務。企業可能有現有的官網、電商平台、行動 App,甚至機械設備的物聯網裝置,需要與 ERP 溝通。對此,Odoo 提供了多種方式讓外部世界與其互動,其中最主要的就是標準化的遠端存取 API。

Odoo 原生支援 XML-RPC 和 JSON-RPC 等遠端程序呼叫協定,外部應用程式可以透過這些 API 與 Odoo 伺服器進行資料讀寫與操作。簡單說,我們可以用任何會發出 HTTP 請求的語言或工具,按照 Odoo API 規範呼叫其方法,做到像使用內部函式一樣地創建客戶、查詢庫存、下訂單等等。這對整合而言如虎添翼——Odoo 天生就是一個可被程式調用的數據與功能平台。

💡 Gary’s Pro Tip|Webhook 要「去重+冪等」

外部重送、網路抖動很常見。設計 Webhook 時:

1.帶 事件 ID(去重)

2.以 資料最終狀態為主(冪等),重送不該造成重複單

3.失敗記錄與補償機制(重試/死信隊列)要到位

在了解 Odoo 架構的種種巧思後,我們也許會問:**這和導入 AI 有什麼關係?**其實大有關係!

當我們準備將生成式 AI 引入 ERP 生態系統中,Odoo 的架構正好提供了理想的溫床(?)。一個能完美整合 AI 的企業平台需要具備幾個條件:資料要全面且一致、系統能對事件作出反應、可以定期執行任務、並容易和外部智能服務對接。這些恰恰都是 Odoo 擅長的領域。我們來具體看看 Odoo 哪些設計為 AI 整合做好了準備:

AI 的價值常在「反應即時、回覆準確」。Odoo 有兩種常用鉤點:

總而言之,Odoo 具備良好的事件機制:不論是內部事件(資料變動觸發動作)或外部事件(Webhook 通訊),都能靈活擴充。這意味著我們可以將 AI 模型的調用掛接在恰當的事件點上,讓 ERP 和 AI 即時對話:及時為使用者提供智慧建議或自動化處理。在未來的智慧企業中,這種事件驅動的 AI 整合將大幅提升系統的敏捷度和智能化程度,而 Odoo 已經為此打好了地基。

💡 Gary’s Pro Tip|長任務請「正確地排隊」

LLM 回覆可能慢,避免阻塞使用者請求:

1.觸發時先建「處理中」狀態

2.任務丟到 背景佇列(如queue_job類型模組)

3.完成後以通知或活動提醒使用者,體驗好、安全又可觀測

除了即時反應,有些 AI 任務是週期性或批次性的,例如每天晚上分析當日營運數據生成報告,或每周訓練更新一次預測模型。

Odoo 的排程器 (Scheduler) 功能為此提供了絕佳的工具。Odoo 內建了類似 Cron 的排程機制,可以在背景定期執行指定的工作,例如自動發送邮件、資料庫整理、例行報表產出等。開發人員可以很方便地新增自訂的排程任務,讓某段程式按照預定頻率跑。

例如,我們可以撰寫一個排程任務,每天淩晨自動匯總所有客服工單,呼叫 AI 模型產生一份客服滿意度分析,並將結果email給經理。透過這種方式,AI 的能力可以被有計劃地安排在非尖峰時間運行,充分利用系統資源,同時不打擾白天的使用者操作。

Odoo 的排程器確保了這些任務在後台有序且可靠地執行,並允許在介面上監控和調整其頻率。

💡 Gary’s Pro Tip|把「成本」當一級需求管理

LLM 有 token 成本與延遲成本。策略:

1.先 Prompt 壓縮(指令乾淨、少雜訊)、分段生成(摘要→細化)

2.對重複內容 快取(如向量檢索前的清洗結果)

3.需求分類:哪類必用 GPT-4、哪類可用輕量或在地模型

再看資料品質與一致性這一塊,它其實是 AI 成功落地的基石。AI 模型再聰明,也需要高品質的資料“餵養”。因為 Odoo 將企業各模組資料集中在單一來源,資料一致且完整,AI 可以取得跨部門的全貌資訊,避免偏見或遺漏。

同時,Odoo ORM 層替我們把關了許多資料完整性:透過模型欄位定義和約束,確保資料格式正確、關聯關係存在;透過存取權限控制,確保資料不會被未經授權的人為操作破壞。這些都提升了企業資料的可信度。

舉例來說,若我們要訓練一個 AI 模型來預測銷售趨勢,有 Odoo 的資料基礎就相當有利:所有銷售訂單、庫存出貨、發票支付等資訊都經過統一結構存放,我們不用另外整合 ETL 流程去彙總不同系統的數據。

資料集中且一致讓 AI 模型能更輕鬆地進行訓練和推論,產生的結果也能直接回寫到 Odoo 中相應的模組,因為語意與格式都對得上。此外,當我們需要為 AI 服務新增一些輔助資料時,Odoo 的模組化特性又派上用場——我們可以透過自訂模組無縫地為現有模型加上新的字段或表,儲存 AI 相關的資訊(例如每筆交易的AI風險評分),保持資料的一致管理,而不是散落在外部系統中難以對應。

AI 的輸出結果好壞,80% 取決於資料:

💡 Gary’s Pro Tip|人機協作預設打開

對關鍵輸出(合約條款建議、報表結論)一律進「草稿+覆核」流程。

HITL(Human-in-the-Loop)不僅是風險控管,也會自然累積高價值訓練語料(覆核改動即是標註),利於後續微調或規則優化。

最後不得不提的是,Odoo 使用 Python 語言實作伺服器端,這對 AI 整合來說非常“貼心”。Python 是當今資料科學與 AI 領域的主流語言,擁有豐富的機器學習函式庫和框架。因此,在 Odoo 環境中,要接入一個 AI 模型或服務並不困難——你可以直接使用 Python 的 requests 庫調用外部的 AI API,或甚至將開源的機器學習套件安裝到 Odoo 伺服器環境中,在伺服器端跑一些輕量的 AI 推理任務。

當然,大型模型的訓練與推理可能還是由外部服務器或雲端完成,但 Odoo 負責串起請求與結果即可。對開發者來說,這意味著幾乎所有 AI 生態的成果都能透過 Python 與 Odoo 相連結,彷彿為 Odoo 插上智慧的翅膀。

💡 Gary’s Pro Tip|把「AI 專屬」資料模型獨立出來

別把臨時 prompt、嵌入、成本統計塞進業務主表。建ai_request、ai_cost_log、ai_embedding之類模型,既好維運又好權限分層。

Odoo 之所以能成為「數位整合工具的基石」,並不是因為某個單點功能,而是架構哲學:清晰的三層分工、優雅的模組化、單一事實來源、對外開放又可治理。把這些結構一一到位,你會發現:

在後續的文章中,我們將深入探討生成式 AI 的原理,以及如何運用 Odoo 提供的工具將 AI 實際整合進企業流程,敬請期待!