你將學到

- AI 導入 Odoo 的六大階段

- Odoo 架構下的整合實作

- 導入 AI 的實務技巧與注意事項

關鍵字

需求盤點、工具選型

情境

若團隊即將展開一項 AI 與 Odoo 整合 的關鍵專案:希望讓企業管理系統注入智能,從合約審查到客服回應都更有效率。

然而,面對眾多 AI 技術與 Odoo 模組,你可能會問:「究竟該如何規劃這樣的導入流程?有哪些步驟不能遺漏?」

別擔心,今天將介紹一份 實戰藍圖:我們將首先介紹 AI 導入 Odoo 的通用流程範本,一步步說明從需求盤點到成效評估的完整流程。

接著,我們會以法律事務所為情境,舉例說明如何將這套通用流程映射到律師事務所的業務應用,包括合約管理、客服自動化、智慧摘要、翻譯引擎與工時計費等模組的 AI 導入細節。

同時,我們也會討論法律業特有的挑戰,如隱私保護、人工作業介入(Human-in-the-Loop)以及版本記錄保存等,以及如何透過 Odoo 18 的技術架構與程式碼實現這些調整。

通用導入範本:Odoo + AI 導入的完整流程

導入 AI 到 Odoo 專案的過程,可以劃分為一系列連貫的階段。這些步驟從前期規劃到後續優化,確保我們不但將 AI 功能成功上線,還能長期維護其效益。

在 Odoo 18 環境中,由於其模組化架構和高度可擴充性,每個階段都可對應到明確的實作策略。下面,我們依次介紹各階段的重點與實務建議。

1. 需求盤點:識別AI機會與整合目標

AI 導入的第一步,是搞清楚業務需求,盤點哪些場景最適合引入 AI。這階段要和各部門利害關係人討論,找出痛點和可改進之處。

例如,是否有重複繁瑣的流程可用 AI 自動化?有沒有需要大量閱讀分析的文件可用 AI 來加速處理?在 Odoo 現有模組中(如CRM、銷售、客服、文件管理等),哪些功能點可以透過 AI 提升價值?

具體作法建議如下:

-

列出業務流程與問題點:盤點企業目前的關鍵流程,標記出效率低下或需要大量人工的部分。舉例來說,客服人員是否常花時間回答重複性問題?合約審閱流程是否佔用律師大量時間?

-

評估 AI 適用性:針對每個問題點,評估 AI 是否能提供可行解決方案。例如生成式 AI 擅長文本總結、問答和內容創作,如果需求是「從合約文本提取關鍵條款並摘要」,這正是 LLM 的強項。反之,如果是極度結構化的數值分析,也許傳統規則引擎更有效。

-

定義專案目標:選定幾個高優先度的 AI 應用場景,明確要達成的目標。例如「將客服詢問的平均回覆時間從5分鐘降至1分鐘」,「合約初步審查時間從2小時降至30分鐘」。這些目標將成為日後評估成效的依據。

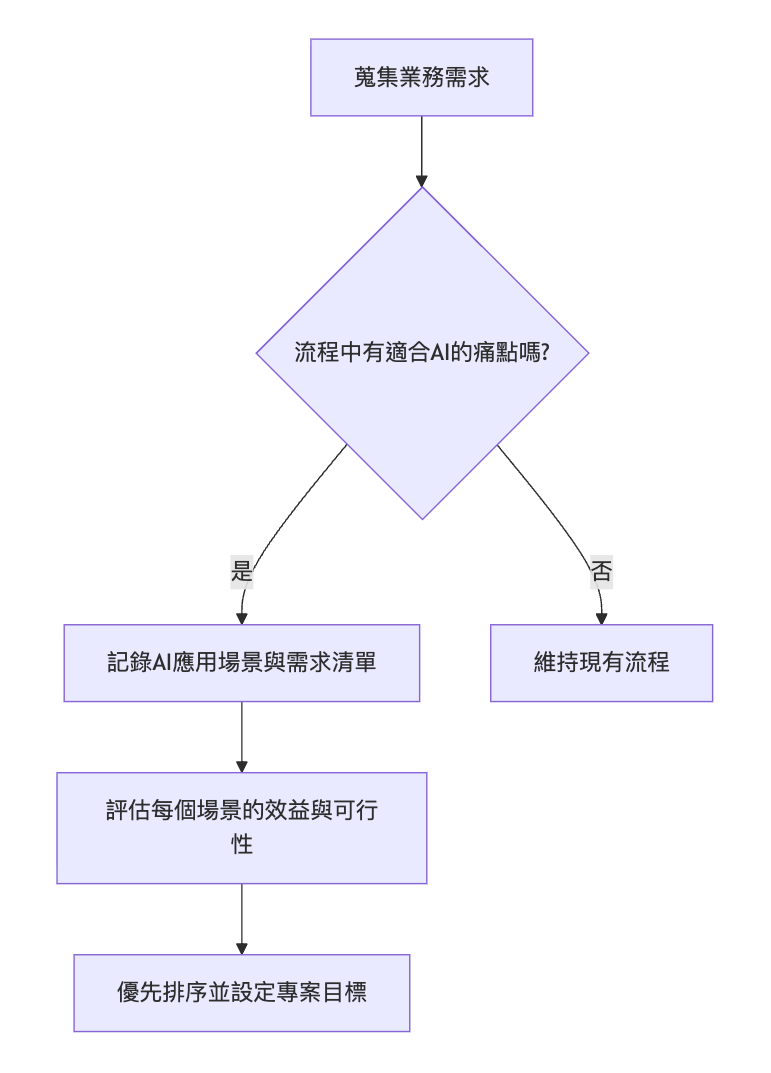

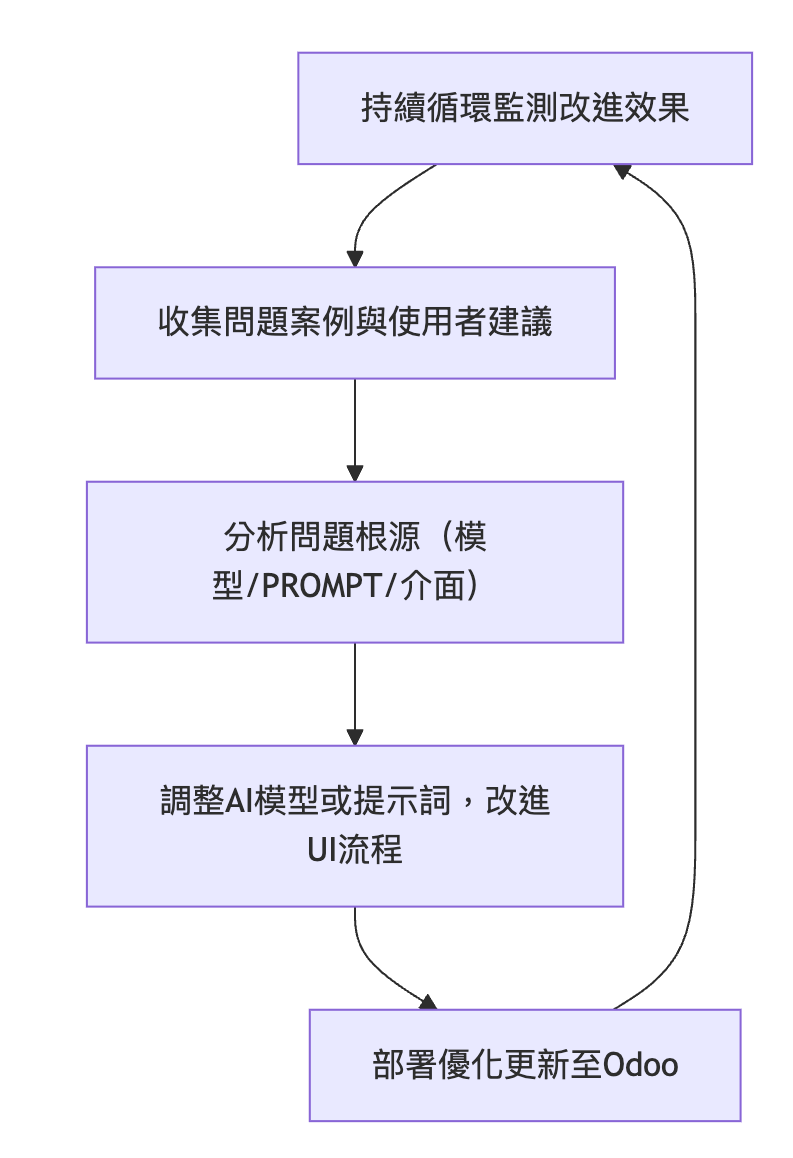

以下流程圖說明了需求盤點階段的典型步驟:

在這階段,多和最終使用者溝通非常重要。確保瞭解他們的實際工作流程與痛點,才能找出真正有價值的 AI 導入點。成功的AI專案始於正確的問題定義:選對切入點,才能在後續階段有明確的方向。

💡 Gary’s Pro Tip|聚焦 Quick Win

針對盤點出的 AI 應用場景,優先選擇那些實現相對容易、但能產生明顯效益的項目作為起點。例如,自動摘要文件或客服問答機器人通常比建立複雜的預測分析系統更快見效。透過早期的小勝利建立團隊信心,後續推廣 AI 導入會更順利。

2. 工具選型:選擇適合的 AI 技術與架構

確定了要解決的問題後,下一步就是決定用什麼 AI 工具或技術來實現。常見選項包括:OpenAI 等雲端大型語言模型(LLM)服務、自行部署的開源模型(如 Gemma、QWen 系列)、或甚至 Odoo 18 內建的 AI 功能。工具選型需要考量的因素很多,例如模型能力、成本、隱私、安全與與 Odoo 的整合難易度等。以下是工具選型階段的重點建議:

-

明確AI任務類型:根據需求決定需要的 AI 能力類型,例如是 NLP 生成文本、分類還是影像辨識等。在我們的情境中,大多屬於 NLP 任務(如聊天回答、文本摘要、翻譯),因此會鎖定在大型語言模型或相關的自然語言處理工具。

-

雲端 vs 本地部署:如果數據敏感性高(例如包含個資或商業機密),需要嚴格的隱私保護,可以考慮本地部署模型以避免資料外傳。反之,若追求模型最先進能力且能接受將匿名化後的資料發送至雲端,使用 OpenAI 或其他雲服務的 API 會更快速。也可以依場景混用:例如合約分析採用本地模型保障隱私,而一般客服問答可用雲端模型提高準確度。

-

相容性與擴充:確認選定的 AI 解決方案能否方便地與 Odoo 整合。Odoo 18 開放原始碼且以 Python 開發,因此選擇 Python 生態成熟的工具會比較順利。例如 OpenAI 提供官方 Python SDK,相容性佳;若使用 Hugging Face 的模型,也有現成的 Python 套件可以使用。必要時也可以架設中介服務(如 FastAPI)作為橋樑,讓 Odoo 經由RESTful API 呼叫 AI 模型。

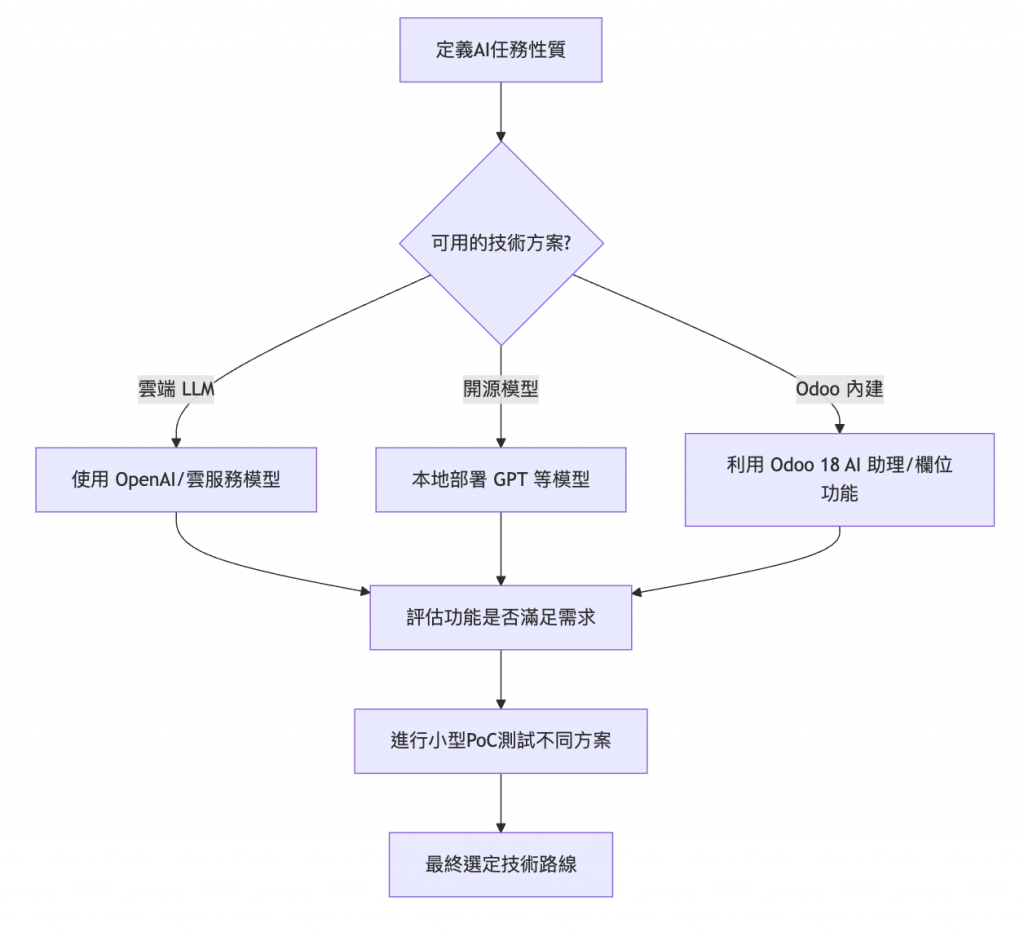

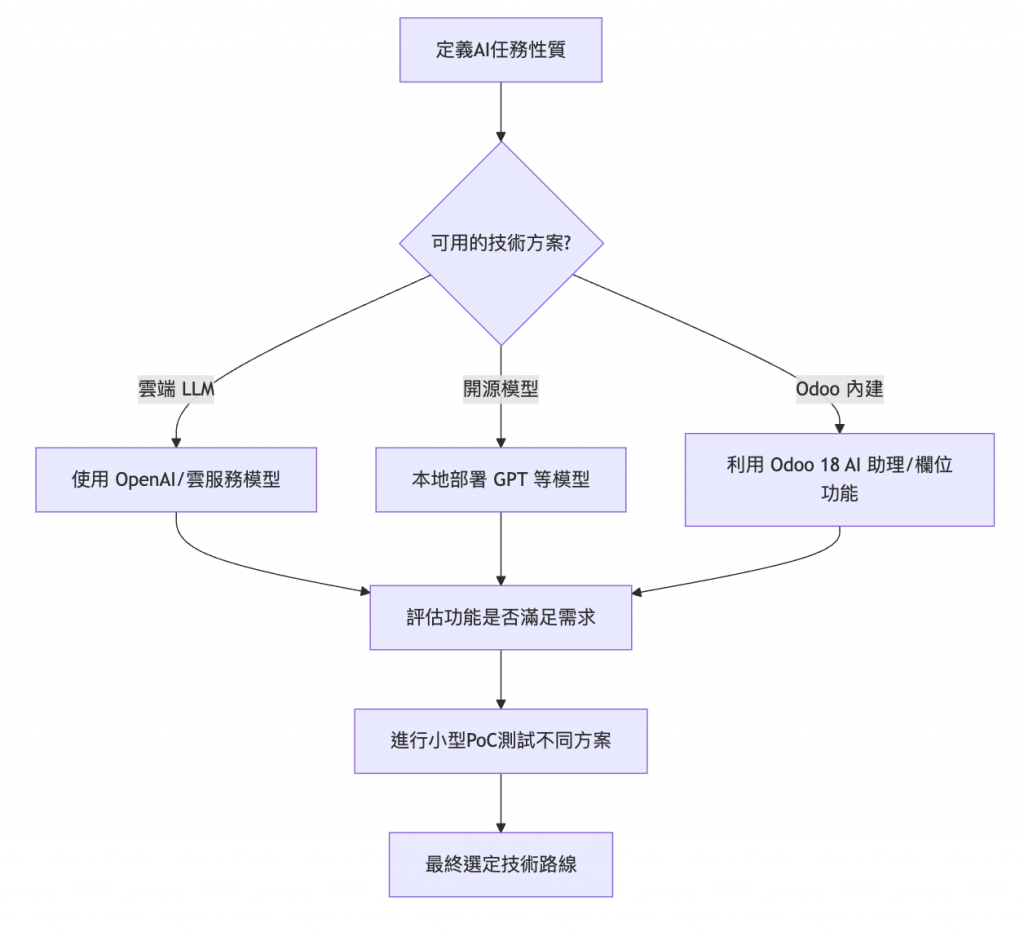

整理工具選型的思考流程:

在測試評估階段,不妨以小型樣本進行 Proof of Concept,比較不同方案的效果。例如,拿幾份實際合約分別用 OpenAI GPT-5 API 和本地模型做摘要,看看結果品質差異,並測試整合難易度。最終選出兼顧效能與成本的方案。

💡 Gary’s Pro Tip|重視隱私與合規

在工具選型時,特別注意資料隱私與法律合規。若涉及個人資料或機敏信息,須確保所選 AI 工具符合 GDPR 等隱私法規。例如,可優先選擇有資料不留存政策的 API 廠商,或考慮在防火牆內部署模型。法律業務中尤其要避免將未經處理的客戶機密上傳到公共雲端服務。

3. API 設定:架接 Odoo 與 AI 服務

選定技術方案後,就進入實際整合階段的第一步:設定介面讓 Odoo 能夠呼叫 AI 能力。我們需要取得相關的 API 存取權限(如 API 金鑰)並在 Odoo 環境中進行設定。

-

申請並保存 API 金鑰:若使用雲端服務,例如 OpenAI API,首先要在供應商平台申請 API Key。取得金鑰後,切記不要將金鑰硬編碼在程式中,而應保存在 Odoo 設定檔或伺服器環境變數中。在 Odoo 中,可利用

ir.config_parameter 存取設定參數,將 API 金鑰加密保存,方便在程式碼中讀取。

-

Odoo 安裝相依套件:確保 Odoo 18 的 Python 環境中已安裝調用 AI 所需的套件。例如調用 OpenAI 需要

openai SDK,如果先前沒安裝,可將其加入 requirements.txt 或在啟動前以 pip 安裝。對於本地模型,可能需要安裝 transformers、torch 等函式庫。

-

實現呼叫介面:在 Odoo 中建立自訂模組或方法,透過 Python 程式碼去呼叫 AI API。例如,可以在模型方法內使用

requests 發送 HTTP 請求,或直接使用 OpenAI SDK 的函式呼叫。也可以視需要實作一個 Odoo Controller,讓前端觸發時經由後端去調用 AI。下面是一個在 Odoo 模型中呼叫 OpenAI ChatCompletion 的簡化範例:

# 假設我們在一個合約模型中增加AI摘要功能

class Contract(models.Model):

_name = 'legal.contract'

content = fields.Text('合約全文')

summary = fields.Text('AI 摘要', readonly=True)

def action_summarize(self):

openai.api_key = self.env['ir.config_parameter'].sudo().get_param('openai.api_key')

for rec in self:

prompt = f"根據以下合約內容生成五點摘要:\n{rec.content}"

response = openai.ChatCompletion.create(

model="gpt-5",

messages=[{"role": "user", "content": prompt}]

)

summary_text = response.choices[0].message['content'].strip()

rec.summary = summary_text

實務上,您還需要加入錯誤處理(例如 API 超時或回傳錯誤訊息時的處理)、以及請求次數限制(Rate Limit)的控制等。此外,建議在介面實作時,將調用 AI 的邏輯封裝在單一服務類別或函式中,以便日後更換 API 或模型時集中修改。

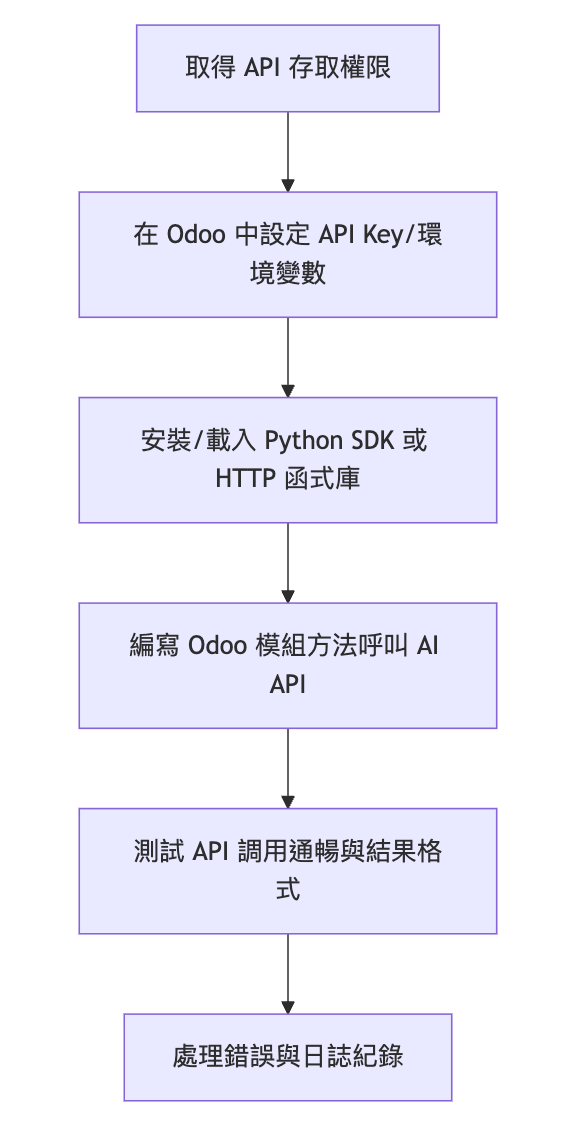

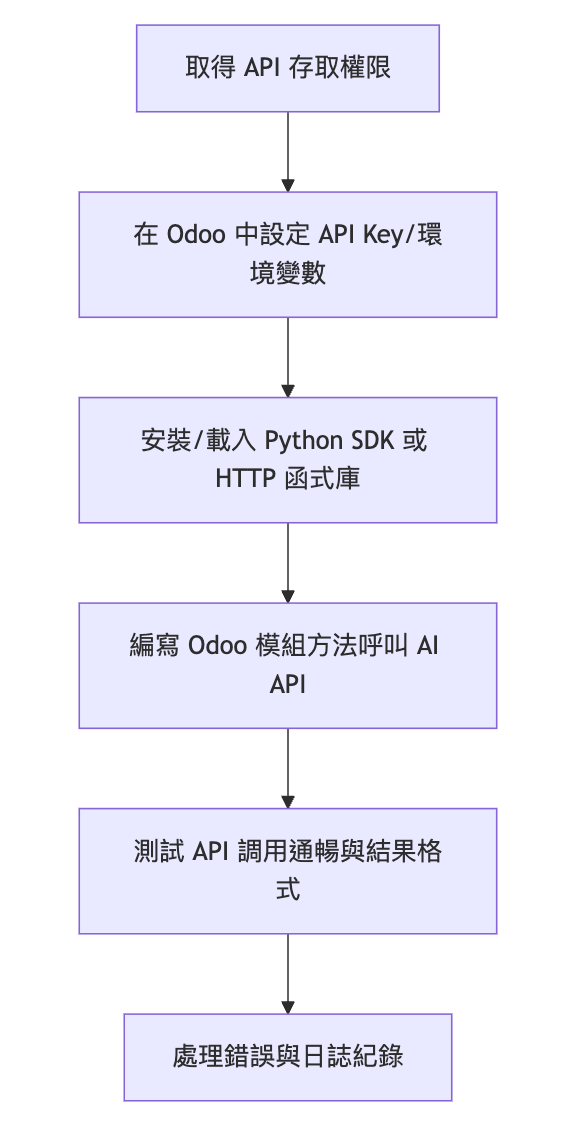

為了清晰了解這階段的流程,請參考下圖:

完成 API 串接後,Odoo 已能成功呼叫外部 AI 模型並獲取結果。接下來要思考的是,如何將這能力包裝成使用者看得到、用得好的功能。

4. 使用者訓練:確保順利上線與內部採納

AI 功能開發完成,並不代表專案就結束了。使用者訓練與上線推廣是關鍵一環,決定了這項新功能能否真正發揮效益。Odoo 做為ERP系統,使用者通常是各部門業務人員,他們需要理解如何正確使用新的 AI 功能,以及在什麼情況下應採用 AI 建議。

以下是用戶訓練階段的要點:

-

撰寫文件與操作指南:提供明確的使用手冊或操作影片,說明 AI 功能的入口在哪、如何操作。例如,合約摘要功能也許在合約表單上新增一個「AI 摘要」按鈕,那麼文件中要示範按下按鈕後系統做了什麼,以及摘要結果呈現的位置。對於客服 AI 機器人,則要讓客服人員知道如何在對話介面中查看 AI 建議的回覆、以及如何編輯這些回覆。

-

解釋AI的局限與驗證:培訓中務必要強調AI 建議並非完美,使用者仍應保持審慎。例如告知律師們,AI 產生的合約摘要可能遺漏細節,需要自行覆核;客服人員在發送 AI 草擬的回覆前,應快速檢視語氣與正確性。這樣的人機協作心態能避免對 AI 過度信任。

-

分批上線與反饋機制:建議先在小範圍(例如一兩個願意嘗新的團隊)試用 AI 功能。收集他們的使用體驗與反饋,優化後再推廣到全公司。同時建立回報管道,例如在 Odoo 中新增反饋表單,讓使用者可以回報錯誤或提出改進建議。實務上,第一次上線的AI功能盡量界面簡潔、操作流暢,以降低學習門檻。配合適當的獎勵或宣導,鼓勵大家多嘗試新工具。

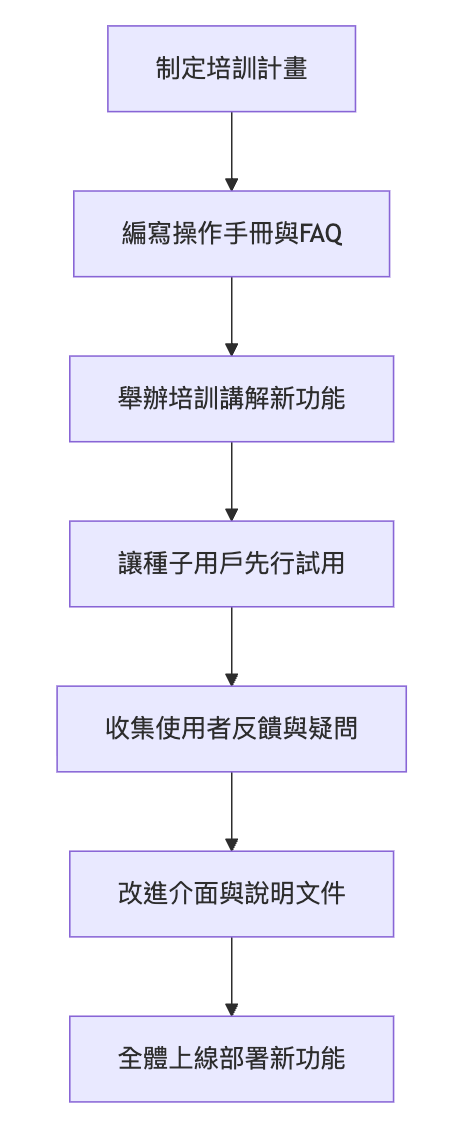

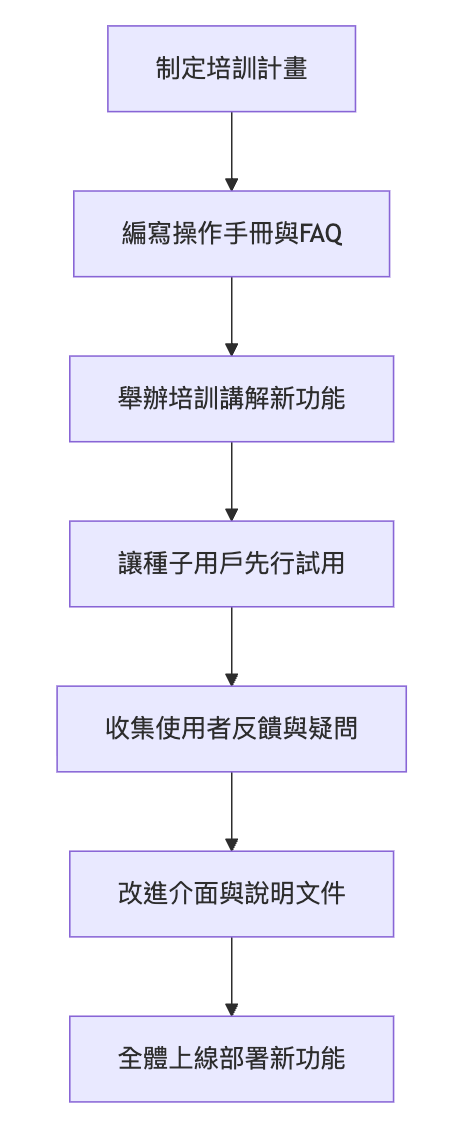

用戶訓練與上線流程:

透過完善的使用者訓練,我們確保團隊理解並願意使用新上線的 AI 功能。這將直接影響後續成效的實現。如果可能的話,在 Odoo 系統內建一些提示引導(例如第一次使用某功能時彈出提示說明),可以提供即時協助,減少使用障礙。

5. 迭代優化:根據反饋持續改進

當 AI 功能上線並開始被實際使用後,專案並沒有結束——接下來進入迭代優化階段。我們需要持續監控 AI 系統的表現,收集真實世界的數據與使用者反饋,並據此改進模型、規則或流程。

-

監控 AI 輸出品質:在 Odoo 中可以建立日志或紀錄,每當 AI 提供建議或自動產生內容時,都將相關輸出保存下來。一段時間後(如數週),分析這些輸出是否符合預期。有沒有出現明顯錯誤的情況?使用者最常手動修改 AI 輸出的部分是什麼?這些都是改進的線索。

-

優化模型與Prompt:可能發現原先的 Prompt 不夠清晰,導致AI回覆品質不穩定。我們可以根據觀察到的問題,調整提示詞或增加系統訊息來約束 AI 行為。例如,如果客服回覆有時太冗長,可在 Prompt 中明確要求簡潔。如果合約摘要漏掉重要條款,可嘗試在提示詞中列出需要特別關注的條款關鍵字。必要時,也可以考慮替換更合適的模型或進行模型微調。

-

改善系統整合與體驗:除了 AI 本身,也觀察整個使用流程是否順暢。例如摘要結果呈現的位置是否方便閱讀?使用者是否希望能一鍵編輯 AI 產生的內容?這些都可透過更新 Odoo 模組的前後端設計來改善。Odoo 18 的模組化結構讓我們可以針對特定需求迭代,例如改進表單視圖、加入新的按鈕或調整自動化動作的觸發條件。

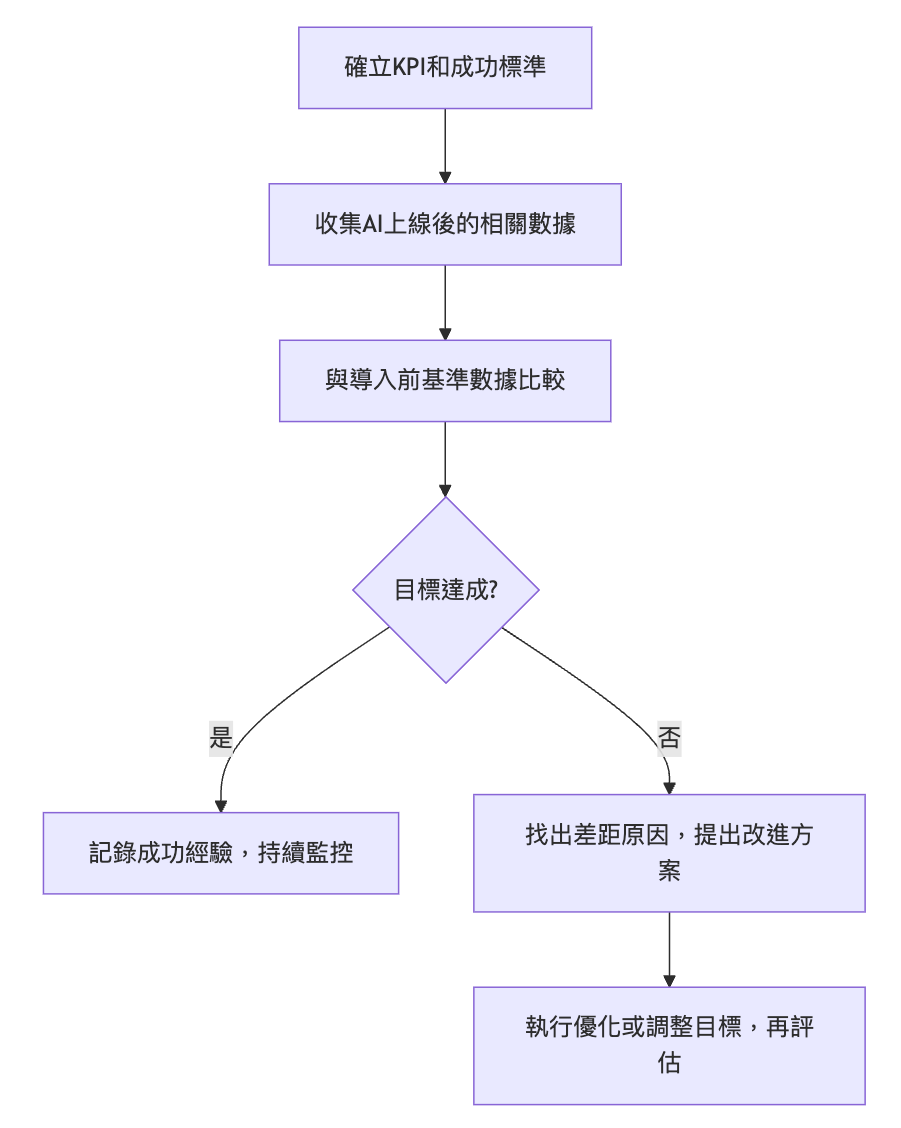

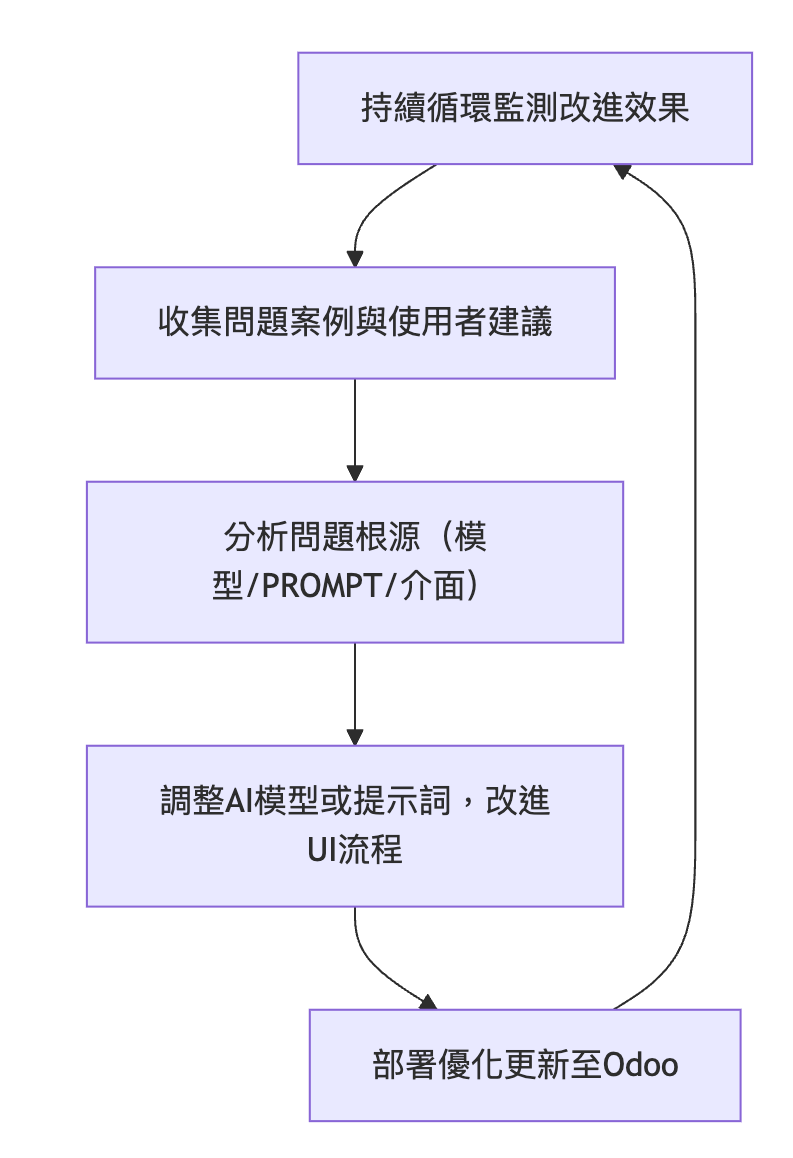

迭代的目標是在真實環境中不斷逼近理想狀態。以下流程說明了優化循環:

舉例來說,某法律事務所在導入合約AI助手後發現,對某種類型的合約(如租賃契約)AI 總是漏掉「終止條款」的重要訊息。

團隊據此在 Prompt 中增加了「請特別留意終止條款」的指示,並在模型輸出後增加一個步驟檢查有無相關內容。更新部署後,這類錯漏情況大幅減少。透過這種迭代,AI 系統會越來越貼合業務需求。

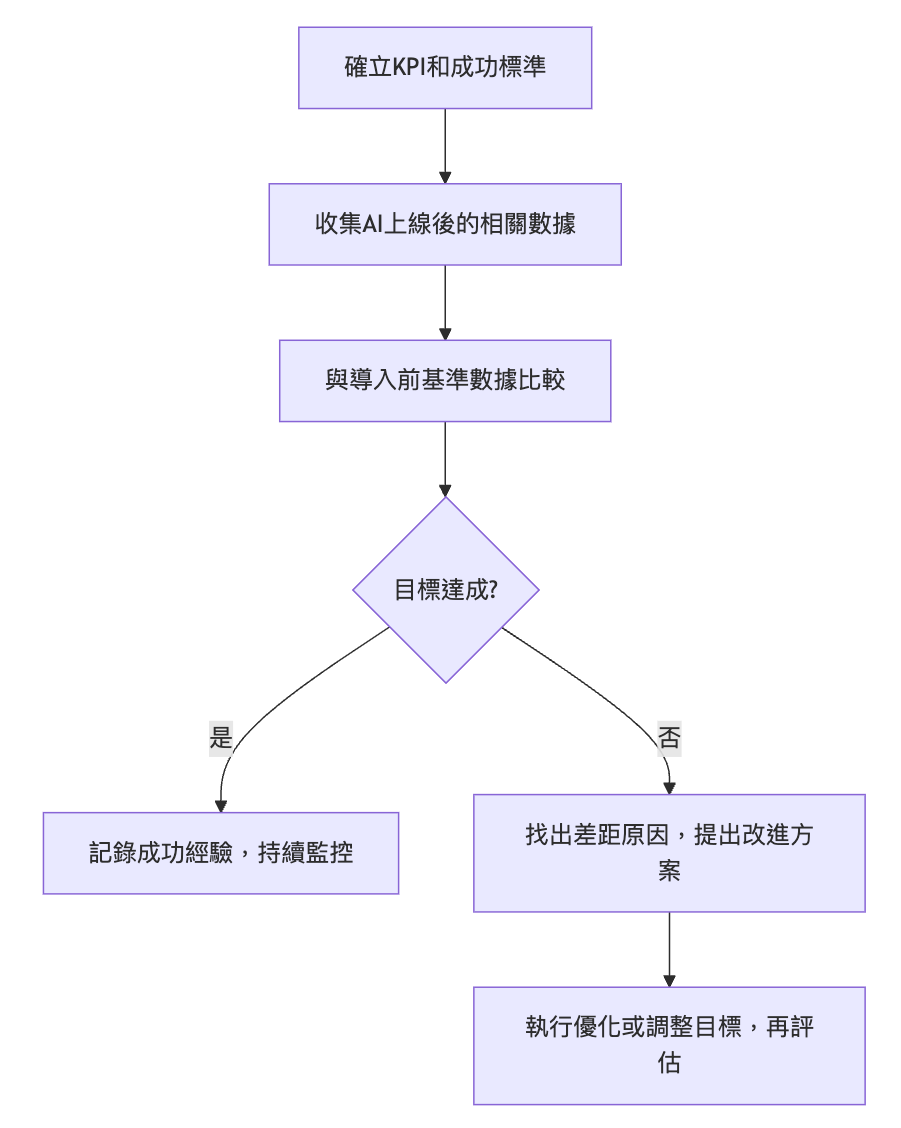

6. 成效評估:建立衡量指標與驗證ROI

最後一個階段,我們需要量化評估 AI 導入帶來的效益。沒有評估就無從知道專案是否成功,或哪裡需要加強。因此從一開始設定的專案目標與KPI,現在要拿出來對照實際結果。成效評估通常包含以下工作:

-

定義關鍵指標:針對應用場景,定義明確的指標。例如客服自動化可以看平均回覆時間、首次回應解決率;合約摘要可以看審閱所耗時間減少了多少、律師滿意度如何;翻譯引擎則可用翻譯正確率(人工抽查評分)等指標。

-

資料收集與比較:利用 Odoo 的數據報表功能,收集導入 AI 前後對應指標的數據。如導入前客服平均5分鐘回覆一封信,導入後降至2分鐘;每位律師每月可處理合約數從20增至30等。如果有對照組或試點部門的數據,對比更具說服力。

-

質化反饋:除了量化指標,也收集使用者的主觀反饋。例如客服人員是否覺得工作更輕鬆了?律師對AI摘要的信任度有多少?這些質化意見有助於全面評估專案效果。

-

成果展示與調整決策:將評估結果整理成報告,向管理層和團隊展示。若多數指標達成或超預期,代表專案成功,可以考慮進一步擴大 AI 應用範圍或投資更強模型;若有指標未達標,分析原因後決定是繼續優化還是調整策略。

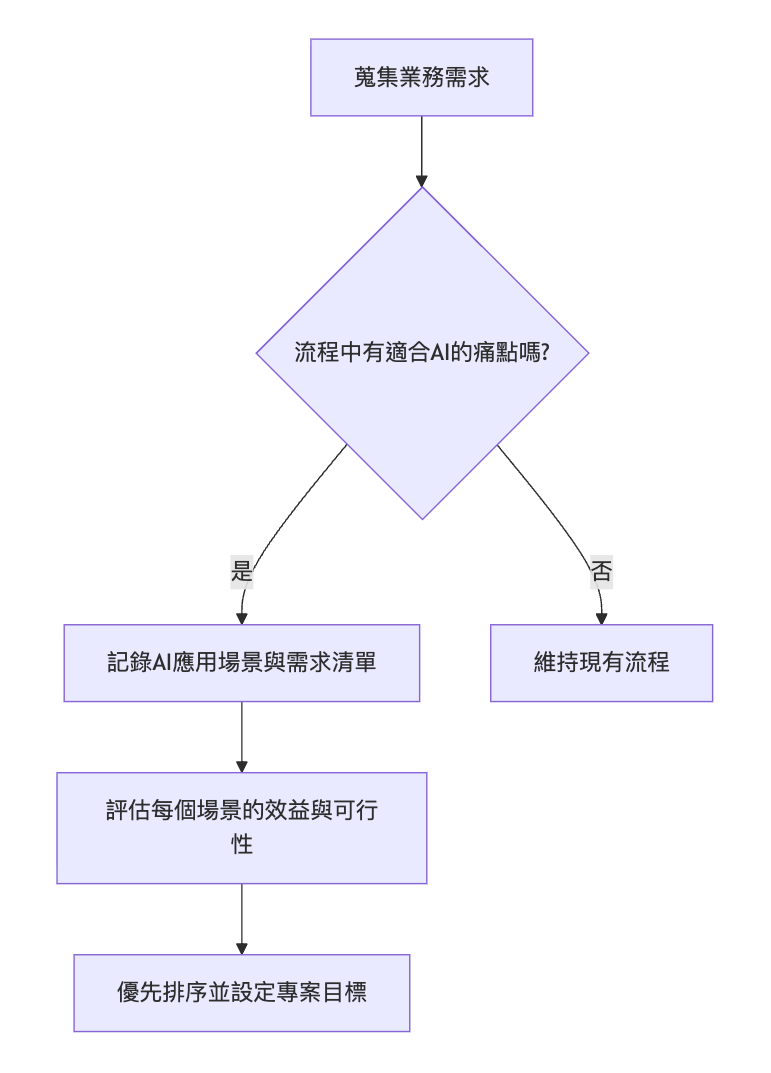

以下流程圖概括成效評估的步驟:

藉由定期的成效評估,我們不僅向決策者證明了 AI 專案的 ROI(投資報酬),也為團隊提供了學習機會。如果某些KPI未如預期,也許是初始目標定得不切實際,或者外部環境發生變化——這都可以成為下一次迭代的養分。

值得一提的是,評估結果也可作為日後成功案例的重要素材。如果本次導入效果顯著,組織可以將經驗沉澱為 AI 導入的標準流程,用於複製到其他部門或向客戶宣傳企業數位創新的成果。

經過上述六個階段的循環,我們已經建立了一套從0到1的 AI 導入 Odoo 方法論。在實務中,每個階段可能會交叉進行,例如在迭代優化時又發現新的需求,重新回到盤點階段。不過整體框架能確保我們有條不紊地推進。接下來,讓我們將這通用藍圖帶入實際場景,看看在法律事務所這樣高度專業且強調合規的環境中,如何落地應用以上流程。

法律事務所情境實例:Odoo × AI 在法律業的整合應用

法律服務業因其專業性和敏感性,一直被視為 AI 應用的巨大潛能領域但亦充滿挑戰。許多律所管理者相信生成式 AI 能夠立即應用在法律工作上並帶來效益,然而仍有相當比例的人對如何正確使用 AI 感到觀望。

假設以一家中型律師事務所的數位轉型為案例:該事務所計劃在其 Odoo 18 系統中導入 AI,優化包括合約管理、客服諮詢、自動摘要、文件翻譯以及工時記錄與計費等核心業務環節。

我們一步步對照前述的導入範本,說明法律場景下每個應用如何落地,以及需要做哪些特別調整來符合法律行業的要求。

例如,在法律領域導入 AI 時,隱私保護和合規性是重中之重;同時為了確保質量,Human-in-the-Loop 的人工審核流程設計也格外重要。下面,我們依次介紹各個應用場景,並提供相應的技術實作建議與 Odoo 整合範例。

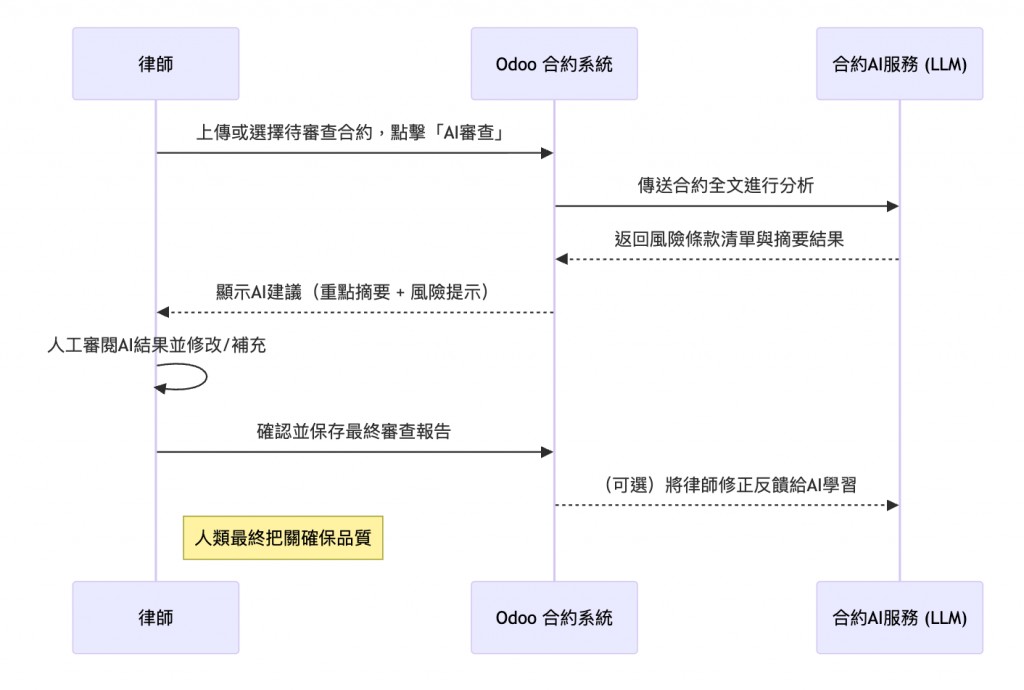

合約管理 AI 化:智慧審查與起草

-

需求場景: 法律事務所每天要處理大量的商業合約,包含契約審閱、條款修改以及起草新合約。傳統上,律師需逐字閱讀合約找出風險點,這非常耗時。現在我們希望引入 AI 來 協助合約審查(例如自動標記不利條款、生成重點摘要)以及 智能起草(根據模板和條件自動產生初版合約)。最終目標是 縮短合約處理時間 並降低遺漏風險。

-

工具選型: 由於合約內容高度機密,我們採用混合方案:在事務所內部架設一個 LLM 法律助手服務。模型方面選擇一款經法律語料微調的開源大型模型(例如 LawGPT 一類的模型)部署在內網,確保資料不外流。同時,在部分非機密領域(如一般條款範本生成)可以調用 OpenAI GPT-5 做交叉比對,提高準確度。這樣兼顧了隱私與效能。

-

API 設定與整合: 我們擴充 Odoo 文件管理模組或自建一個 合約專用模組。透過 FastAPI 建立中介層服務:Odoo 將合約文本傳給 FastAPI,後者調用內部 LLM 完成分析,再把結果以 JSON 返回。在 Odoo 合約記錄頁面,我們增加一個「AI 審查」按鈕,律師點擊後會觸發後端流程:AI 模型對該合約進行審查分析,包括 風險條款列舉、重要條款摘要 等。分析結果保存到 Odoo 的模型欄位,例如風險清單可存在一個 One2many 子模型,摘要則寫入文本欄位供律師參考。

-

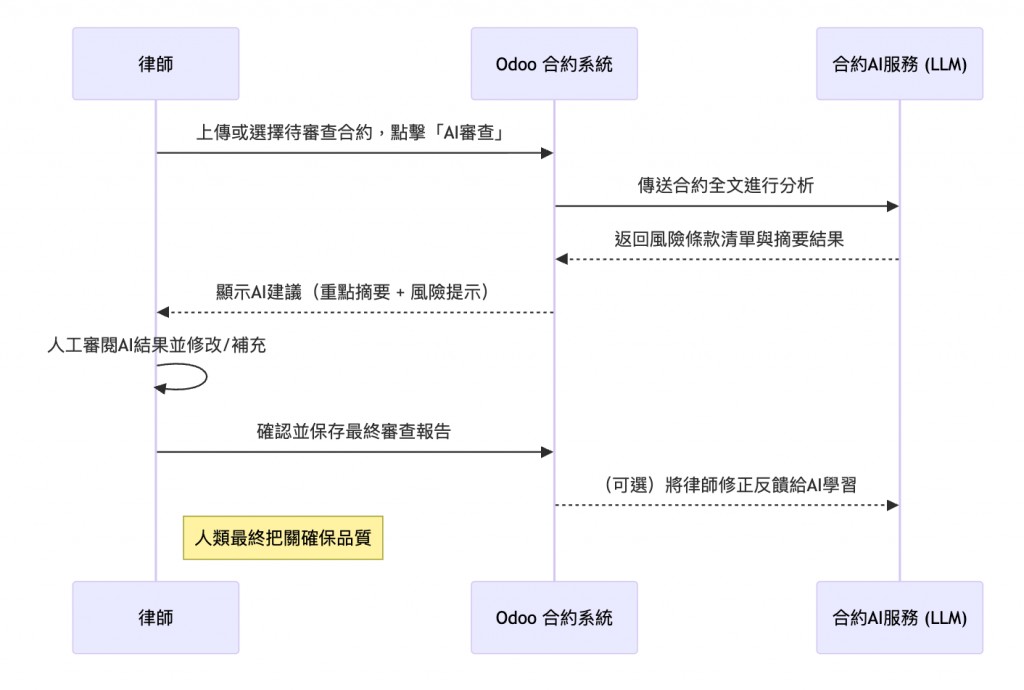

Human-in-the-Loop 設計: 合約AI助手絕非取代律師,而是幫助他們更快完成初步工作。因此我們在流程中引入人工審核節點。例如:AI 產生的合約摘要和風險點列舉,僅作為「建議結果」呈現在表單中,需要律師點擊確認後才會標記該審查步驟完成。律師可以對 AI 提供的摘要進行編輯修正,最終版本才用於對客交付。這確保每一步都有專業人員在環,AI 成為可靠助手而非無法解釋的黑盒。下圖展示了合約審查的人機協作流程:

-

效益評估: 經一段時間運行,我們預期律師平均合約審閱時間可減少例如 50%。同時合約品質更一致——AI 輔助確保常見風險點不被遺漏。律師們反映,AI 工具就像多了一位勤奮的小助手,大幅減輕了初步審查的負擔。他們可以將更多時間投入在複雜談判和高價值法律意見上。

客服自動化:法律諮詢智慧客服

-

需求場景: 律師事務所也需要處理日常的客戶諮詢與服務,例如潛在客戶通過網站詢問法律服務、現有客戶查詢案件進度等。傳統上這些諮詢可能透過電話或Email處理,既耗費人力且速度有限。我們希望導入一個 AI 客服聊天機器人,能夠在 Odoo 的網站或客戶入口處,即時回答一些常見問題、自動分類諮詢類型,並在需要時轉接真人。

-

工具選型: 這類對話式應用非常適合採用雲端大型語言模型如 GPT-5,因其對廣泛問題具有強大語言理解與生成能力。我們可以配置一個對話Agent並使用 GPT-5 模型。該 AI 助理將負責與用戶進行多輪對話。同時考量法律諮詢的專業性,我們會結合 Retrieval Augmented Generation (RAG) 技術:將事務所常見Q&A和法規知識庫資料向量化存儲,使 AI 可以檢索相關內容來提高答案可信度。

-

隱私與合規調整: 由於涉及潛在客戶的諮詢,回答時必須避免產生具法律責任的承諾。因此我們在 Prompt 設計上要求 AI 避免給出具體法律建議,而是提供一般資訊並建議預約正式諮詢。同時,我們對 AI 的回答進行限制過濾,敏感問題自動轉給人工。例如詢問「我的案子勝算多大?」這類需要專業判斷的,AI 應適當婉拒並提示轉接律師。Odoo 可以藉由正則表達式或關鍵詞,檢測高風險內容觸發轉接。

-

使用者訓練: 我們讓客服團隊了解 AI 機器人的範圍與局限。教導他們使用 Odoo 後台查看 AI 回覆的紀錄。如果發現 AI 回覆有誤或不當,可以在 Odoo 裡標記並更正,下次 AI 遇到類似問題時將參考這些修正(若我們有實作持續學習機制)。同時制定風險應對流程:萬一 AI 給出不好的回覆,客服要如何緊急介入處理。

-

效益預期: 這個 AI 客服可以 24/7 在線,一般簡單諮詢可即時答覆,大幅降低漏接客戶詢問的情況。初步目標是讓50%以上的常見問題由 AI 自動回覆處理,將人工客服的負擔減半。同時因為回覆速度幾乎即時,客戶滿意度也將提升。值得注意的是,我們持續監控對話品質,確保 AI 的回答專業且沒有失禮或洩漏隱私。

智慧摘要:文件與案件摘要說明

-

需求場景: 律所每天要閱讀大量文件:法院判決書、法條指南、會議紀要等等。律師常需要將冗長的內容快速抓重點並整理給客戶或上級。AI 可以在這裡發揮作用——我們希望有一個智慧摘要功能,讓使用者能將長文檔丟給 AI,自動生成重點摘要,甚至針對指定側重點(例如「這份判決對我們案件的意涵」)產生分析報告。

-

工具選型: 摘要屬於標準的 NLP 任務。OpenAI GPT-5 已展現出色的概括能力,而且其上下文長度大,適合處理長文件。我們可以直接使用 OpenAI API 完成摘要。同時,如果文件涉及內部機密(如尚未公開的案件文件),則可選用 本地部署模型 進行摘要,以免資料外流。我們可以在文件記錄中新增一個「AI 摘要」欄位並設定其自動生成。

-

Human-in-the-Loop: 摘要這塊的風險相對低一些,但在法律場合仍需要謹慎。我們鼓勵律師將 AI 摘要當作節省時間的第一稿,而非最後結論。因此在Odoo介面上,可以把 AI 摘要標註為「AI建議」樣式,需要人為覆核後再轉為正式記錄。如果摘要內容有錯誤或誤導,律師可以編輯修正並反饋給AI。反饋機制可透過將律師修改後的版本與AI原輸出差異存儲,定期整理給模型進行微調學習,以逐步提升摘要品質。

-

版本保存: 和合約類似,任何AI產生的摘要,我們都會保存原文檔以及摘要結果。如果後續有對摘要的修改,也保存版本。這確保日後可以對照 AI 摘了什麼、漏了什麼,方便內部質量審計。

-

效益預期: 法務人員處理長文件的速度明顯加快。例如一份100頁的判決書,AI 可能在1分鐘內給出要點摘要,律師花15分鐘審核補充即可,比原先數小時的通讀節省大量時間。更重要的是,AI 有助於發現隱藏重點:它也許能指出某個不易察覺的條款影響。當然,AI 摘要的質量需要持續觀察,我們以律師滿意度問卷來評估,目標是80%以上的摘要被認可為有幫助。

翻譯引擎:多語法律文件精準轉譯

-

需求場景: 在國際化業務中,律所經常需要處理雙語文件:例如將英文合同翻譯成中文給客戶參考,或把中文法律意見書譯成英文給外國律師。傳統做法可能是委請人工翻譯或逐段Google翻譯,但法律專有名詞很多,機器翻譯品質堪憂且需人工潤色。我們希望導入一個AI 翻譯引擎,在 Odoo 平台上實現中英(或多語)法律文件的快速初稿翻譯,並盡可能精準地翻譯專業用語。

-

工具選型: 目前市面上有許多翻譯API(如 Google Translate、DeepL),這些在一般文本上效果不錯,但法律領域的措辭和術語是難點。生成式 AI 如 GPT-5 在翻譯方面表現出色,而且可以透過Prompt要求保持格式與專業性。因此我們決定採用 OpenAI GPT-5 作為主要翻譯工具,同時備用一套專業法律詞彙表來輔助。此詞彙表可由律師提供常用專有名詞的對應翻譯(例如「consideration」在合約上下文應譯為「約因」等),我們在翻譯時會讓 AI 參考這個術語庫。

-

人工校對流程: 翻譯初稿生成後,通常仍需人工快速校對,尤其核查專有名詞和關鍵條款是否正確表達。我們將 Human-in-the-Loop 納入:譯文在發給客戶前必須經過一位雙語律師審核。在 Odoo 中可設計一個審核工作流:譯文生成後狀態為「待審核」,指派給具備語言能力的律師檢視,確認無誤後狀態改為「已審核」才可導出給客戶。這確保最終品質,同時審核者的修改可以反饋回AI模型(例如匯總常見修改點,調整術語庫或Prompt,下次避免重犯)。

-

隱私考量: 翻譯涉及將全文提交給第三方AI,因此要評估隱私風險。如果文件極敏感(例如尚未公開的併購協議),或客戶強烈要求不得經外部服務,則我們選擇不用公共API,改用離線翻譯模型(可能效果稍差)。此外,我們可以在傳送前對人名等PII資訊做簡單遮蔽(如用符號取代),降低洩漏風險。

-

效益預期: 引入AI翻譯後,翻譯速度將大幅提升。一份10頁的法律意見書,也許在數十秒內就有初稿譯文。人工校對可能再花30分鐘,整體加起來不到傳統人工翻譯時間的1/5。成本上,使用API的費用遠低於專業翻譯人員的工時。更重要的是,AI 讓律所能更快服務客戶的跨語言需求,提升響應速度。為評估成效,我們關注翻譯準確率(可讓雙語律師給譯文打分)以及交付時間縮短比率。隨著術語庫和AI微調的完善,我們目標讓譯文初稿80%以上句子無需修改。

工時計費優化:智慧工時記錄與計費建議

-

需求場景: 律師事務所典型的商業模式是按工時計費。律師需要記錄他們在各個案件上花費的時間(時數),事務所再根據不同律師的費率計算客戶應付費用。這裡的挑戰在於:1) 律師常常忙忘了記錄,造成漏記工時;2) 記錄的描述可能很簡略,日後對帳時客戶不理解;3) 統一整理每月的費用報告也繁瑣。我們希望 AI 能在工時管理上提供輔助,具體包括:智慧提示填寫工時、自動分類工時項目、生成客戶友好的工時報告摘要。

-

工具選型: 這部分可以結合多種AI技術: NLP 模型用於理解工時記錄描述並分類,規則引擎或小模型用於發現漏記(例如透過日曆、Email內容比對某段時間可能有未記錄工時),以及生成式AI用於撰寫報告摘要。我們可以主要使用本地部署的中小型模型來分析結構,因為工時資料相對結構化且敏感度高。而生成報告摘要可以調用 GPT-5 來確保文字專業流暢。

-

Human-in-the-Loop 與版本控制: 金額費用相關絕對要人工最終確認。我們設定 AI 所有對工時的操作都是「建議」性質——律師可以一鍵接受AI建議的工時記錄或修改之後再存檔。同時,每筆AI自動新增或修改的工時,都在記錄中標註來源(例如備註「由AI建議產生」)。最終帳單的摘要亦由負責律師審核修訂,並保存修訂版本。

-

隱私與數據安全: 工時記錄涉及客戶名稱、案件編號等。我們主要在內部使用AI分析,不會將這些數據發送到外部API(除了撰寫報告摘要那一步可以只提供已匿名化的內容給GPT)。所有分析過程都在伺服器本地進行,確保客戶機密不外洩。

-

效益預期: 智慧工時管理的效益在於降低收入流失和提高帳單透明度。AI 提醒減少漏記工時,可望每月多回收幾個小時的可計費時間。自動化的分類與摘要讓帳單更易於客戶理解,減少爭議。律師也省下整理時間。KPI可以看每月平均每人漏記工時是否下降,以及帳單糾紛率是否下降等。

今日結語

透過以上法律事務所的情境實例,我們將通用的 AI 導入流程映射到了具體業務中。不難發現,核心步驟仍是一致的:先從需求出發,選對工具,穩健地技術實現,並透過用戶培訓、迭代優化來逐步完善。

但在法律業這樣的特殊場景下,我們做了許多客製化調整:強調資料隱私保護,幾乎每個環節都設計了Human-in-the-Loop 機制來人工把關,還透過 Odoo 的原生功能來保存 AI 建議與人工修改的版本記錄,以符合法務領域的合規要求。

值得一提的是,法律事務所的 AI 導入專案只是個開始。隨著積累這些經驗,可以考慮在更多領域引入 AI,例如案件結果預測、法律研究助理等等。同時,建立的隱私和審核機制也可以成為往後 AI 導入其他領域的範本。

透過 Odoo 作為整合中樞,配合日益強大的 AI 技術,法律服務將變得更加高效且智慧。而不論行業為何,掌握了今天分享的 AI 導入藍圖與實戰心法,你也能複製這份成功,開創人機協作的新方式!