終於來到 MVP 的最後一關!

接下來要整合實作好的後端功能,把在 index.html 確認過的事件流程搬過來。

:::warning

index.html 是透過 CDN 載入 Socket.IO 套件,換到前端專案要安裝 socket.io-client 。

:::

配對狀態原本是放在首頁 page.tsx,要先做初步分離,做好業務邏輯的切割。

本身不是元件但是有狀態管理功能,就代表這可以設計成一個 custom hook! 並且可以將 Socket.IO 的事件整合進來。

先釐清這個 hook 的條件限制:

matchStatus 的狀態變化當中的核心邏輯就是:

使用者的操作改變

matchStatus並觸發對應的事件。

所以......是 useEffect 登場的時候了,基本架構大概是:

function useMatch() {

const socketRef = useRef<Socket | null>(null);

const [matchStatus, setMatchStatus] = useState<MatchStatus>('standby');

function connectSocket() {

// socket 宣告後就會啟動連線

socketRef.current = io('http://localhost:8080');

// 連線後即觸發配對請求

socketRef.current.on('connect', () => {

startMatch();

});

}

function startMatch() {

socketRef.current?.emit(MATCH_EVENT.START, 'PC');

}

useEffect(() => {

switch (matchStatus) {

case 'waiting':

connect();

break;

default:

break;

}

}, [matchStatus]);

return { matchStatus, setMatchStatus };

}

如果先前沒有在後端的 index.html 試驗過整個連線流程,寫起來多少還是蠻抽象的!照著剛剛梳理出來的項目,應該不會就寫得太卡!

matchStatus 最後會有這些,先列出來方便釐清:

export type MatchStatus =

| 'standby'

| 'waiting'

| 'matched'

| 'error'

| 'left'

| 'quit'

| 'reloading';

先替換 page.tsx 的 setMatchStatus,試試看能不能連線。

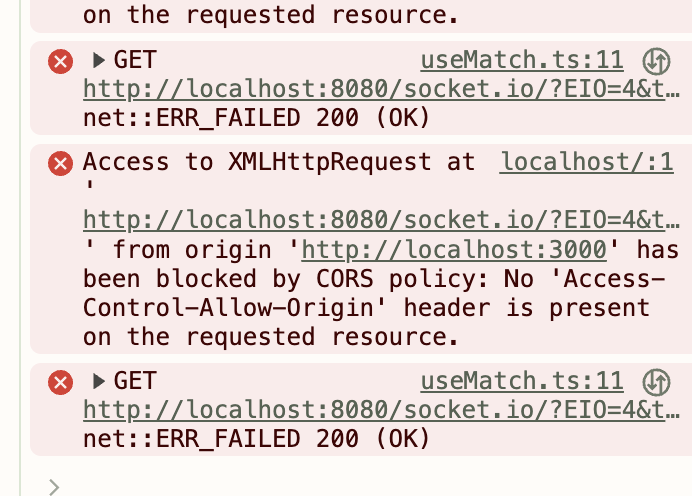

接著會發現後端完全沒有連線後的 log,前端這裡則是顯示了幾個 error:

這是因為後端沒有任何跨域設定,而且很常使用的 cors 套件,只對 HTTP 協定生效,Socket.IO 的部分要自行設定:

async function bootstrap() {

const url =

process.env.ENV === 'production'

? 'https://cozychat.com'

: 'http://localhost:3000';

try {

await connectToDB();

createSocketServer(

new Server(server, {

cors: {

credentials: true,

methods: ['GET', 'POST'],

origin: url,

},

})

);

調整好之後前端應該能正常連線了!

接下來的做法都與後端的 Socket.IO 事件實作類似,在初始化時掛上各個事件的監聽和對應的行為。但是要留意每個事件在前後端的差異,要以 emit 發出還是以 on 接收。

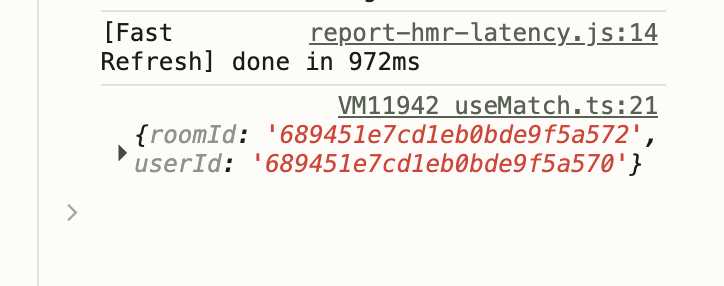

可以先用 console.log 看看配對成功後接收到的資料是否有預期的 roomId 與 userId,再存入 localStorage:

function connectSocket() {

// 略

// 連線

socketRef.current.on(MATCH_EVENT.SUCCESS, (data: MatchSuccessData) => {

console.log(data);

handleMatchSuccess(data);

});

}

function handleMatchSuccess(data: MatchSuccessData) {

localStorage.setItem('roomId', data.roomId);

localStorage.setItem('userId', data.userId);

setMatchStatus('matched');

}

狀態轉移到 'matched' 後只有 UI 呈現會變動,所以 useEffect 還不用偵測這個狀態。

使用者按下離開按鈕時包含了「取消配對」和「離開配對」的情境,因此前端要判斷目前是基於哪種情境按下離開。

我新增 'quit' 這個狀態,離開按鈕按下時執行 setMatchStatus('quit'),再配合 useEffect 和 switch 分流處理。

useEffect(() => {

switch (matchStatus) {

case 'waiting':

connectSocket();

break;

// 新增 'quit'

case 'quit':

quitMatch();

break;

default:

break;

}

}, [matchStatus]);

只要 roomId 和 userId 任一值為空,就當作是「未配對」,並執行取消配對的事件,最後再將 matchStatus 轉移到 'standby':

function quitMatch() {

const roomId = localStorage.getItem('roomId');

const userId = localStorage.getItem('userId');

if (!roomId || !userId) {

cancelMatch();

return;

}

}

function cancelMatch() {

socketRef.current?.emit(MATCH_EVENT.CANCEL);

setMatchStatus('standby');

}

function disconnectSocket () {

socketRef.current?.disconnect();

socketRef.current = null;

}

在 useEffect 新增 'standby' 的判斷,進行斷線 disconnectSocket。

取消配對是由前端 emit 出 MATCH_EVENT.CANCEL 事件後自行斷線,後端只需要在 disconnect 事件中從 waitingPool 移除該 client 就算取消配對了:

// 後端

client.on('disconnect', () => {

removeUserFromPool(client.id);

console.log('使用者斷開連線:', client.id);

});

前端 emit 出 MATCH_EVENT.LEAVE 事件後,要移除 localStorage 存的資料再轉移狀態:

function leaveMatch(userId: string) {

localStorage.removeItem('roomId');

localStorage.removeItem('userId');

socketRef.current?.emit(MATCH_EVENT.LEAVE, userId);

setMatchStatus('standby');

}

function quitMatch() {

const roomId = localStorage.getItem('roomId');

const userId = localStorage.getItem('userId');

if (!roomId || !userId) {

cancelMatch();

return;

}

leaveMatch(userId);

}

後端接收到 MATCH_EVENT.LEAVE 事件後,會再對房間發起同名的事件,這是之前寫好的:

// 後端邏輯

function notifyMatchLeave(roomId: string) {

io.to(roomId).emit(MATCH_EVENT.LEAVE);

}

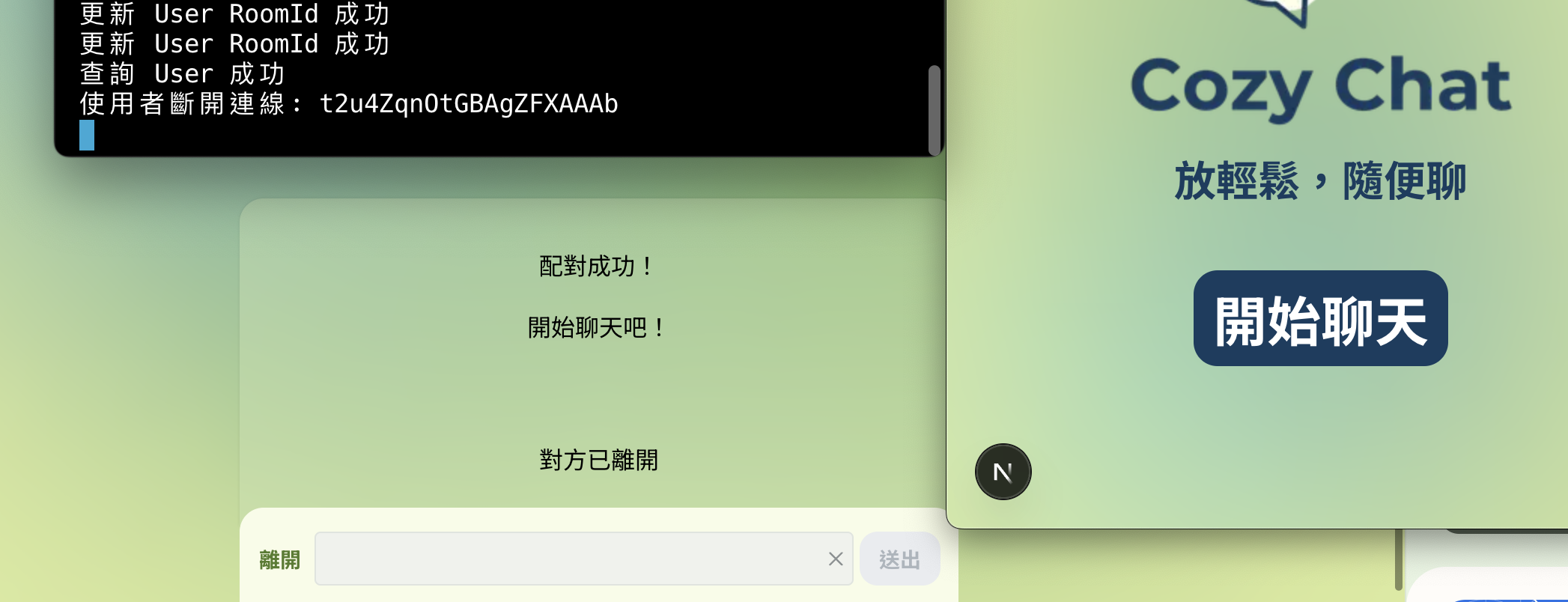

前端除了 emit,也要 on 這個事件來進行狀態轉移,如果怕混淆的話多命名一個新的事件也可以。這邊新增狀態 'left',表示房間內其中一個人離開了:

socketRef.current.on(MATCH_EVENT.LEAVE, () => {

setMatchStatus('left');

});

在前端顯示對應的訊息:

// ChatBox.tsx

{matchStatus === 'left' && <Text>對方已離開</Text>}

後端比較單純,都是針對各個事件進行 I/O。前端這邊要負責比較多判斷,要明確地劃分出使用者的每個操作所觸發的狀態轉移。

架構上當然可以再優化,例如 socket client 全域只有一個實例,所以可以考慮抽象成 context,matchStatus 需要跨元件使用,也有機會被抽到 context。

個人認為開發上要盡量維持 KISS 的原則,現在的元件架構跟資料流是扁平的,並沒有 props drilling 或是狀態管理的問題。所以不需要過早優化(絕對不是因為不會用 )。useContext

但是抽出來也沒什麼不對,因為這些 hook 也有語意化的作用,設置也不算複雜。

「預防可能會發生的問題」與「不要解決不存在的問題」之間的平衡點,自己有衡量的標準就好 XD