目前已經順利做到 MVP 的程度了,今天就來點輕鬆回(ㄐㄧㄢˇ)顧(ㄊㄠˇ)吧!

正式開發時一定會發現原本的規劃有地方需要做調整,例如事件類型、資料型別、命名等等,就持續在做微調,鐵人賽的版本也是我一邊試錯一邊重構出來的。

雖然整體架構與可讀性也許說不上很好,不過還在我自己能接受的範圍(自己講)~

我認為開發中最重要的還是「一致性」,如果後面我們發現了更好的寫法,但必須要推翻前面的原則,那麼就必須評估重構的時機,是需要一口氣翻到好,還是一點一點迭代?

個人開發的話想幹嘛就幹嘛,團隊開發一定要坐下來好好討論,歸納出影響範圍、進程、工時等開發指標。隨著工作資歷增加,我也慢慢體認到,開發只是軟體工程的其中一環,前面提到的規劃、歸納、評估等等,也是重要的工程素養!

以往我都是從前端開始開發,並模擬好大部分的邏輯和接入點,但這次是以後端先行的方式開發大部分的業務邏輯,在串接到前端,流程幾乎是依樣畫葫蘆,只要處理事件對應到的 UI 狀態轉移。

但實際撰寫時還是遇到了一些小麻煩 XD

雖然沒有設計太多事件,但等到發生 bug 的時候才會發現有些事件沒有被正確地監聽到!UI 狀態也因應實作需要,邊寫邊增加了幾個過渡狀態。

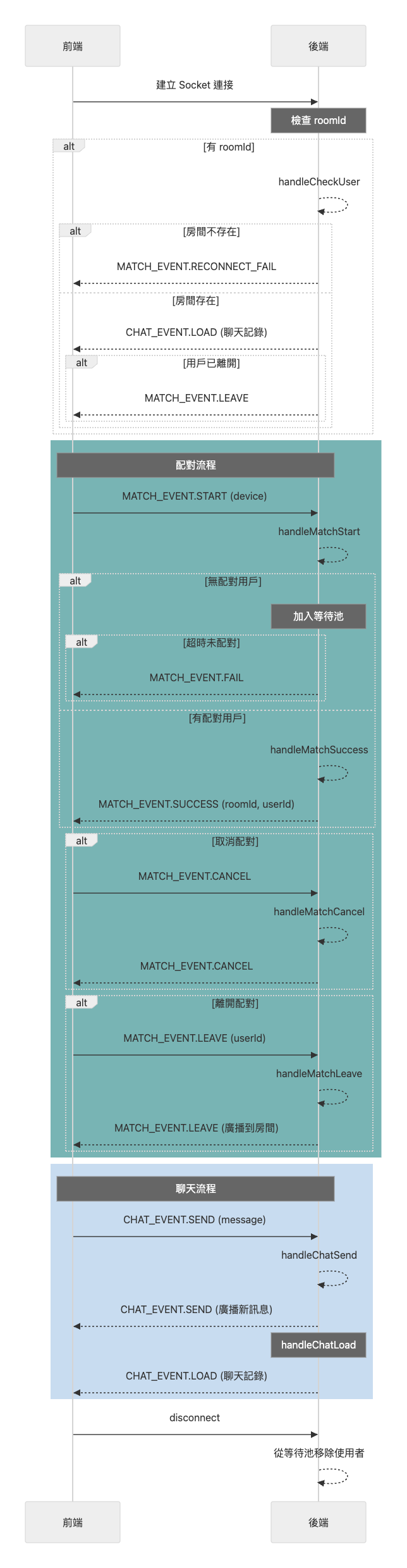

其實前面做過的事件表、資料表等,在開發前就可以重新整理成前後端方便對照的格式。流程圖也可以從一開始畫的功能概述版本再細化成 詳細分析版本,明確指示出狀態轉移、資料操作的內容。

小專案不一定會做到這麼細緻,但我目前的感想是:如果需要頻繁地狀態轉移,又和事件有連動的話,在更大型的系統裡面,沒有這些圖表,相信不論前後端,做起來都會相當頭痛 XD

最後我也用 AI 生成了 Mermaid 語法圖表,重新梳理目前實作出來的事件流程,與規劃的方向有沒有符合。發現問題的話也可以在此階段統整出待調整的項目:

在補完全部的功能之前,有一件非常重要的事要做:寫測試。

由於我並沒有學過怎麼寫測試,所以開發的時候並沒有以「容易測試」的前提來撰寫,不過這是很重要的觀念。有些語言會設計貼心(?)的隱式行為,有時會造成輸出格式不是我們預期的,這時候如果有測試也會安心很多!

寫測試也會帶來以下好處:

先前開發時,架構雖然單純,但是我盡力做到最基本的職責分離,應該沒有哪個功能是流程很簡單但邏輯一大包的慘狀,所以測試應該不會太難寫......吧?

不信嗎?問問看 AI:

(史詩級吹捧)

接下來的開發內容,就是 80/20 法則中我完全未知的 20% 領域了!