不論是手動去操作產品,或是寫單元測試、腳本來測試,做出來的東西都需要被經過「驗證」,才算是做完了。在比較嚴格的委託中,乙方也會被要求專案必須通過一定程度的測試覆蓋率。

我沒有學過測試,所以接下來的內容不一定會很精準或是實用,僅以我 AI 大哥以及 Udemy 的某堂課吸收到的知識,統整我的實作過程,還請見諒!

測試大多會從兩個地方開始下手:

所以單元測試的重點和目的在於:

被測試的函式可以獨立運作:檢驗程式碼的耦合度,預防改 A 壞 B,或是突發狀況時容易追蹤可預期的輸入輸出:防止隱式行為或是誤用外部依賴後產生的錯誤輸出接下來我選擇從 user.service.ts 開始進行。

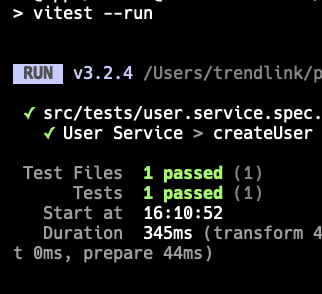

先前的模板是安裝了 Vitest,語法和 Jest 和差不多,它們都是可以單獨運行的 Test Runner,做好設定就可以正常跑起來。測試是軟體工程的共通語言,所以大部分語言的測試也都是類似的語法和模式!

在實作之前需要先進行一些套用需要到整個測試模組的設定,例如準備被替換的外部依賴:

import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest';

import userModel from '@/models/user.model';

import userService from '@/services/user.service';

// 模擬 user model

vi.mock('@/models/user.model', () => ({

default: {

createUser: vi.fn(),

},

}));

vi.mock 用來模擬外部依賴,後續有用到其他要被模擬的東西可以在這裡加上去。 default 代表 export default。

接下來要先從 createUser 這個方法開始實作。

describe 會建立一個測試區塊(test suite),describe 會搭配 beforeEach、afterAll 之類的 hook,讓每個案例在執行前後會附帶執行 hook。

hook 最常用來清除模擬資料或是共用狀態,因為被模擬的資料會受到 Test Runner 控制,例如偵測執行次數、改變模擬結果等等,這些都會影響下一個測試的執行,所以一般會透過 hook 做清理。

內層的 describe 用來建立每個要被測試的函式,裡面的 it 則是該函式的各種案例,describe 與 it(同 test)的第 1 個參數都是描述案例用的字串:

describe('User Service', () => {

// 在每個測試前重置所有 mock

beforeEach(() => {

vi.clearAllMocks();

});

describe('createUser', () => {

// case 1: 成功建立 user

it('應該使用正確的資料建立使用者', async () => {

});

});

});

每個測試案例大多會以 AAA 來進行:

測試的語法都很語義化,不太需要硬背,但第一次寫可能要跟 AI 一起 pair programming 才會比較快理解整個測試流程以及常用語法:

it('應該使用正確的資料建立使用者', async () => {

// Arrange

const mockUserData = {

device: 'APP' as Device,

socketId: 'socket123',

};

const mockInsertResult = {

createdAt: ANY_DATE,

device: 'APP' as Device,

id: 'mockUserId1',

lastActiveAt: ANY_DATE,

socketId: 'socket123',

status: 'ACTIVE' as UserStatus,

};

vi.mocked(userModel.createUser).mockResolvedValue(mockInsertResult);

// Act

const actual = await userService.createUser(mockUserData);

// Assert

expect(actual).toBe(mockInsertResult);

expect(userModel.createUser).toHaveBeenCalledTimes(1);

const calledWith = vi.mocked(userModel.createUser).mock.calls[0][0];

expect(calledWith).toEqual(

expect.objectContaining({

createdAt: expect.any(Date),

device: 'APP',

lastActiveAt: expect.any(Date),

status: 'ACTIVE',

})

);

});

試試看測試的結果吧!

準備階段可以看到一些常數或斷言的資料,以剛剛的範例來看:

ANY_DATE 是在外層的 test suite 定義的,並且使用斷言 expect.any(Date) :

describe('User Service', () => {

const ANY_DATE = expect.any(Date);

在 it 內宣告也可以通過,因為這個斷言本身是在驗證 createUser 回傳的結果 actual,時間相關的格式是否為 Date 物件。

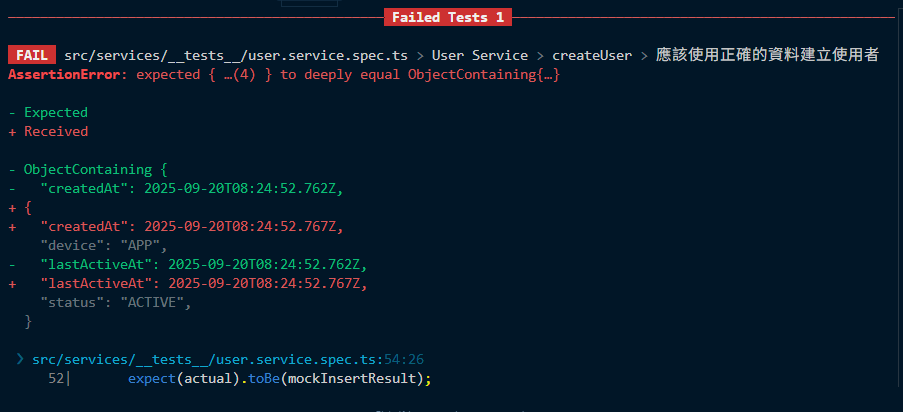

直接宣告成一個純值 const ANY_DATE = new Date() 不行嗎?

這邊要特別注意,我們斷言出來的時間常數 ANY_DATE 是用來 mock 這個方法 userModel.createUser 的回傳值 :

const mockInsertResult = {

createdAt: ANY_DATE,

device: 'APP' as any,

id: 'mockUserId1',

lastActiveAt: ANY_DATE,

socketId: 'socket123',

status: 'ACTIVE' as any,

};

vi.mocked(userModel.createUser).mockResolvedValue(mockInsertResult);

而 userService.createUser 原始的邏輯就會生成一個時間 new Date(),所以 actaul 的時間絕對和 mock 資料時先宣告出來的時間不同,最後測試失敗:

如果一定要固定時間的話,可以搭配 hook 和 vi 方法設定定值:

beforeEach(() => {

vi.useFakeTimers();

vi.setSystemTime(new Date('2023-01-01'));

});

it('應該使用正確的資料建立使用者', async () => {

const expectedDate = new Date('2023-01-01');

在假資料中也經常使用 as any 斷言,但因為是假的,不一定符合參數中的型別,所以會透過 as 斷言來處理,如果有已經存在的型別也可以不使用 any,如:device: 'APP' as Device。

這裡比較單純,執行要測試的函式,結果的命名慣例是 actual:

const actual = await userService.createUser(mockUserData);

某些情境下可能會多次執行,會對後面的斷言產生一點影響,稍後也會說明!

expect(actual).toBe(mockInsertResult);

expect(userModel.createUser).toHaveBeenCalledTimes(1);

const calledWith = vi.mocked(userModel.createUser).mock.calls[0][0];

expect(calledWith).toEqual(

expect.objectContaining({

createdAt: ANY_DATE,

device: 'APP',

lastActiveAt: ANY_DATE,

status: 'ACTIVE',

})

);

驗證階段就是 expect 斷言登場的地方,主要有:

actual 是否符合預期,通常用 toBe(純值) 或 toEqual(物件)toHaveBeenCalledTimes 驗證外部依賴被呼叫幾次mock.calls 驗證外部依賴被呼叫時傳入的內容是否符合預期,第一個索引代表 第幾次呼叫,第二個索引代表 第幾個參數

在撰寫錯誤案例時通常不需要列舉所有的資料組合格式,先補足常見的邊界條件就好,例如最大值、異常值、錯誤處理。

因為測試的模式很固定,所以讓 AI 自己分析完原始邏輯後,自動產出的準確度通常不錯,可以完成到六七成。

但是 AI 本身絕對不會比我們更了解功能需求,所以它列舉的案例不一定全部都是我們想要的,千萬別想 AI 產完就交差了 XDDD 親自看過 AI 的產出結果才是比較負責任的態度。

而且產出很多時候不一定有一致性,像是我收到的結果中就摻雜了 Zod 的 schema 驗證函式,但目前在做的是 service 層的測試,不應該去模擬 model 層裡面的實作,只模擬輸入輸出:

// 模擬 Zod 驗證

vi.mock('@packages/lib', () => ({

CreateChatMessageSchema: {

parse: vi.fn().mockImplementation((data: unknown) => data),

},

}));

今天統整了測試的起手式,後端跟前端比起來其實沒什麼事前準備(爆雷),因為都是單純的資料吞吐,只要盡可能列舉出影響到輸出結果或是程序崩潰的邊界條件就好。

最重要的觀念還是「單元測試的目的」,所以準備好執行環境的隔離,只 mock 該 mock 的東西,測試才會穩定且有意義。