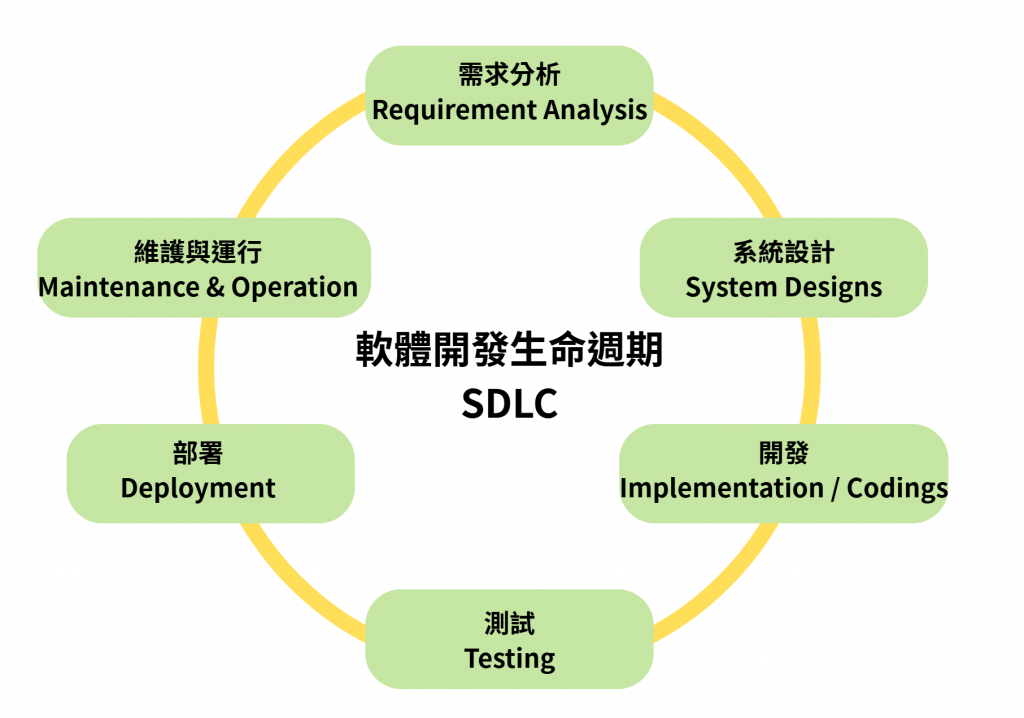

當一個軟體專案從概念萌芽到最終退役,它會經歷一個完整的「生命週期」。這就是 SDLC(Software Development Life Cycle,軟體開發生命週期),對 IT 管理者而言,熟悉 SDLC 不僅能掌握開發進度,也能更有效地協調業務需求與技術資源。

重點:確認使用者需求、業務目標與技術限制。

範例:一間物流公司要開發路線最佳化系統,需求分析需確認「支援多少車隊」、「地圖 API 成本」、「是否支援手機端」。

重點:規劃軟體架構、資料庫、介面與技術。

範例:設計師決定使用微服務架構,並規劃資料表以支援即時查詢。

重點:根據設計文件撰寫程式碼。

範例:前端工程師實作訂單追蹤頁面,後端工程師開發演算法處理路線規劃。

重點:驗證軟體是否符合需求並找出錯誤。

範例:品質保證(QA)團隊執行單元測試、整合測試和壓力測試,確保系統在高流量下仍穩定。

重點:將軟體交付到生產環境,並確保順利上線。

範例:團隊使用 CI/CD 流程將更新自動部署至雲端伺服器,並在低流量時段進行切換。

重點:持續監控系統、修復漏洞、更新功能。

範例:系統上線後,使用者回報部分功能相容性問題,開發團隊釋出修補更新並優化效能。

SDLC 並不是單純的技術流程,而是一種 協調人員、流程與技術 的方法論。清楚理解每個階段的目的與互動,有助於減少專案失敗風險,並提升軟體品質。明天會再針對 SDLC 的常見模型進行較詳細的介紹~