苦受五年肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)病痛的區塊鏈先驅哈爾芬尼(Hal Finney),在 2014 年與世 ... 暫時告別。其身體注入液體之後,在亞利桑那州的人體冷凍機構裡,保存在零下 196 度的低溫中。期待未來科技進步的某一天,能將他復活。

其醫療費將以他早期累積的比特幣支付。

當然,前提是比特幣系統也要能活到那個時候。

那是幾十年還是幾百年?區塊鏈系統真的能活那麼久嗎?

活那麼久要面對什麼挑戰?

也許量子電腦的威脅是一時的,只要升級一次就夠?或是密碼學會一直發現新的弱點,得每過幾年就換些標準?或是摩爾定律持續提升硬體性能,服務規模可以相應提升?

社群有個骨科借來的詞叫做 骨化(Ossification) ,形容區塊鏈將以某種模式固定下來,不再升級變動。以最終的形式面對永恆的挑戰。

但如果不走骨化路線,人們得處理一些永續經營(Sustainability)的問題。其中一個是怎麼資助開發者,讓他們在系統的研究與開發中持續創新。

資助開發者和研究者的難題在於,他們的產出是所謂的「公共財」。公共財難以做到使用者付費,因為沒付費的人也能白白享用公共財的成果,經濟學上稱為「搭便車問題」。

目前在以太坊協議研發最主要的資助者仍然是以太坊基金會。研究員、開發者、治理團隊的成員薪資來自以太坊基金會。

以太坊基金會在 2014 年以群眾募資方式,以比特幣形式取得初始資金。其並以當時的資金與少量捐款,持續營運至今。最近的報告 顯示基金會預計這兩年花 15% 的資金推進重要升級,但長期維持 5% 花費。

實際上基金會是基金會,但主網路是主網路。

儀表板 的區塊獎勵可以看到,在合併以前,算力制每天大概發出 萬來顆 以太幣的區塊獎勵。但合併之後,押金制所需的安全預算很低,每天大概 數百顆 以太幣就夠。

這代表系統其實有萬來顆的資金可以使用,又不惡性通膨。為何不拿來資助開發者?

這是因為要講究 可信中立 的原則。

在這原則指導之下,發錢必須要有某種公平的遊戲規則發,而公平的意思是必須夠透明,機制也不能註明人名、團隊或特定結果。

原則上是這樣,但實際上有沒有人真的把區塊獎勵,直接發給某些開發者用?

有的。 Zcash 在 2016 年把 20% 的區塊獎勵發給其創辦團隊,為期四年。這個開發者稅在 2020 到期,社群又訂定 ZIP 1014 提案,把資金改挹注到法人的 ECC 公司、非營利的基金會 ZF、以及社群獎助金 Zcash Community Grants。但人們對這些做法仍有批評,除了對於中心化的批評之外,其中一些比較有趣的問題是資金大多去了美國公司,暴露在單一監管風險之下。

Zcash 舊的提案在今年底即將到期。人們正在投票 新的提案 來決定 2028 年以前怎麼使用區塊獎勵。目前呼聲最高的提案是:區塊獎勵的 8% 讓一個社群基金來管理獎助金的發放,而區塊獎勵的 12% 讓持幣者以其持幣投票決定。

系統有近乎無限多的錢,但沒有適當機制之下,看得到花不到。人們做過什麼符合可信中立原則的嘗試呢?

有沒有辦法可以公平的把資金拿來資助開發者,讓開發者專心寫程式,不用整天想著如何行銷專案與獲利模式?

在 2019 年 Vitalik Buterin, Zoë Hitzig 與 Glen Weyl 提出平方募資 Quadratic Funding (QF)這個想法。

主要的思路是:

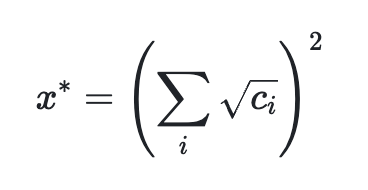

對數學有興趣的讀者,如果去看平方募資的公式,會發現要分給某著專案的錢(x*),會是其他人對這個專案的捐款(c_i),各自開根號,加總後再平方。如下所述: ^QF_blog

後者展開之後,會有「捐款本身」,以及「捐款開根號的兩兩交乘項」。後者是一個募資前沒辦法預測的資金缺額,可能缺額非常巨大。哦!我們是不是剛好有一筆近乎無限大的錢不知道怎麼花?

要想出那種公式,除了是對經濟學上的拍賣理論有深入理解,還要有錢太多不知道怎麼花的煩惱。

當然論文並不是提倡用無限多的錢去挹注缺額。論文的解方,是把平方募資的一部分改用線性募資,犧牲減少搭便車的誘因,換取減少外部資金的挹注。

從 2019 至 2024 , Gitcoin 團隊舉辦 20 輪平方募資活動,挹注 6 千萬美元於超過 3500 個專案。 ^GG20

大多面臨的挑戰是冒名專案,或想假造身份去誘取資金池給予更多資金。

但也許那些是技術上的小議題。

更本質的問題是,的確要取得人們捐款還是得靠名氣和行銷。知名和高調的專案取得比較多人們的支持。尤其是某些行銷型專案,其貢獻就是純粹在推特發文,傳遞技術新聞,被批評拿到太多資助。

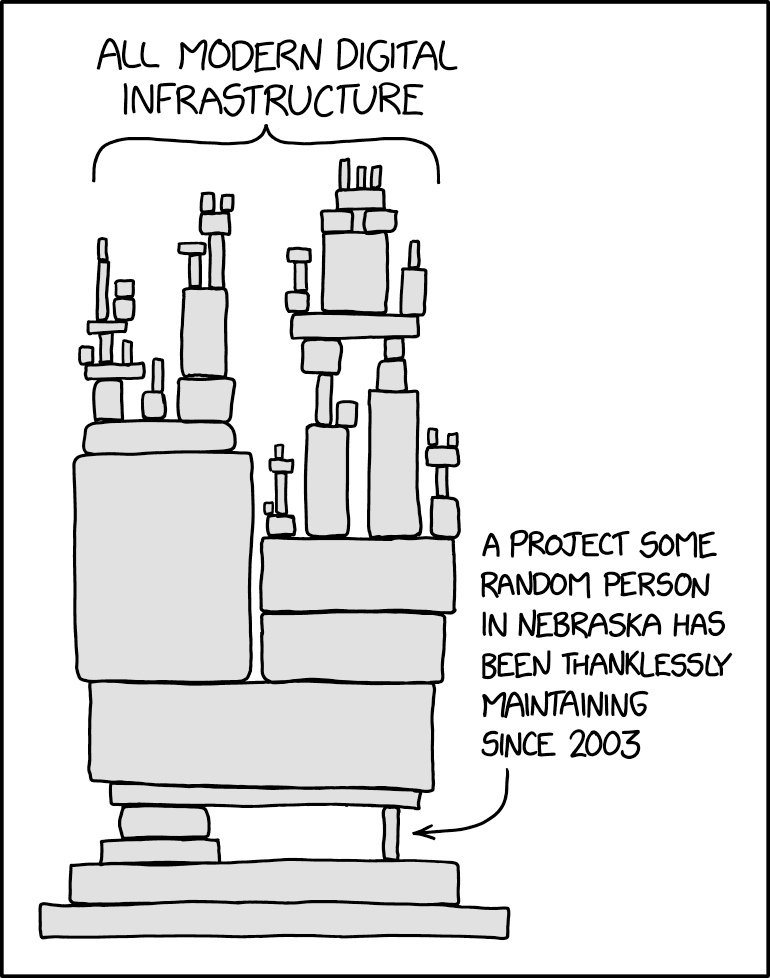

xkcd 有個著名的漫畫,講述當代的數位架構層層堆疊,但裡面關鍵的一個部分可能是某個名不見經傳的個人開發者維護的。顯示出數位架構的脆弱性。

如果募資方式仍然倚靠行銷,那是否那些個人小專案有辦法被資助到?

最近公共財募資的努力是往軟體的依賴套件走,想藉由 LLM 的力量辨識出適合資助的專案。 ^DF

能夠做到什麼程度有待觀察。

許多團隊的開發者可能是領風險投資(Venture Captial, VC)的錢,進行創業。通常比較沒經驗的風投也會比較較早要求獲利模式,會在某些理當去中心化的產品加上中心化的收益模式。這類也容易做出定位奇怪的產品。但也有很厲害的風投資助的團隊做出厲害的密碼學或基礎架構上的創新。

風投資助的團隊也可能是以發幣的方式取得獲利。發幣有時會發給早期的試用者,或程式碼貢獻者。試用者可以憑區塊鏈帳號地址,貢獻者可以憑 Github 帳號,來取得幣。這也造成某些空投農人(Airdrop Farmer),在某些專案尚未宣布要發幣時,預期日後有發幣可能,而事先去測試使用專案。但空投本身是冒名詐騙的熱點,讀者在不熟悉各種險惡的痛苦先例之前,切勿親自嘗試。

再者有些團隊可能會一邊接案一邊做產品。接案最常見,也獲利不錯的是審計案。許多團隊合約或現在有零知識證明迴路要上線,需要有眼尖的外部開發者,提早發現漏洞。審計的需求很多,做審計案的團隊也能訓練出對資安不錯的直覺與經驗。

大多的獨立開發者,會遊走在各公鏈、第二層專案等基金會所提供的獎助金。開發者可能需要寫個企劃書,把專案切成幾個可交付的里程碑。接著得到許可,取得初始資金。最後定期回報完成度,慢慢交付專案,以取得完成里程碑的資助。獎助金也會要求軟體專案必須開源,或不能有日後發幣之打算。

寫企劃書取得獎助金就有點像傳統學術圈的資助方式了。

區塊鏈的社群擅長解決區塊鏈自身的挑戰,這是因為區塊鏈技術還很新。但面對人類長久以來共同的挑戰,例如公共財募資,區塊鏈的社群的確跌跌撞撞重新踩過各種人類經歷過的雷。但一個公開透明的合作環境也展現出其活躍的創造力,迭代十分快速。

設計出一種穩固的機制,永續、長期培養出有靈魂的創新專案,仍是人們努力的目標。