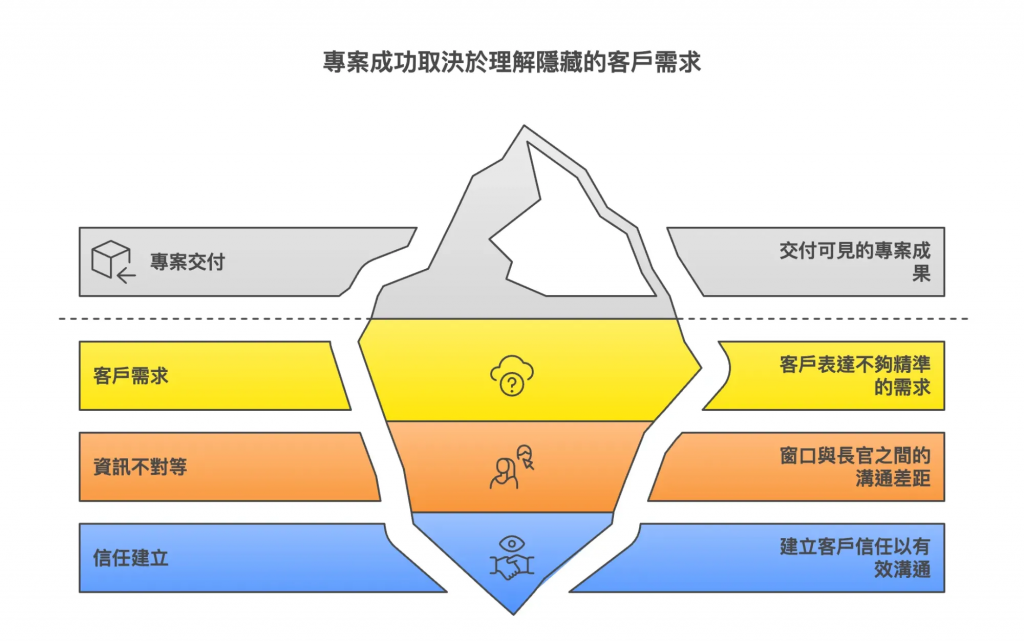

在資料專案中,最常見的狀況之一,就是客戶無法一次說清需求,甚至在過程中立場反覆。身為專案經理,除了要應對主要窗口,另一位重要的利害關係人,往往就是這位窗口的長官。有時向上管理,對齊了長官的期待,反而更容易讓專案推進。

這也帶出了我們時常在心中自問的兩個問題:

如同先前文章提過的,資料專案具有高度不確定性,需要與客戶更緊密地合作、更頻繁地溝通。

我所遇到的這位客戶窗口,思考模式極為細膩,面對一個議題,心中總會擬定多套劇本,對我們來說其實非常貼心。可惜的是,他的語言表達常跟不上腦中的思考節奏,導致會議中,我們時常無法第一時間理解他想傳達的真正意思。

我的應對策略,是用自己的理解複述一次,並向他確認。「您剛才的意思,是指 A 方案雖然快,但風險較高,所以您傾向 B 方案,我的理解對嗎?」這種「確認式複述」可能需要來回兩三次,才能真正對齊彼此的看法。若少了這個步驟就貿然行動,很可能因為我的理解與客戶的預期不符,最終交付出錯誤的成果。

我們甚至遇過「順了姑意,逆了嫂意」的窘境。窗口提出的需求,有時只是他「猜想」長官會想看到的成果。

舉個例子:某次月會,我們需要報告叢集建置過程遇到的挑戰與解法。窗口在審閱簡報時,認為長官不想聽太多技術細節,便要求我們大幅精簡。然而,在實際報告時,當我們用一頁簡報快速帶過處理狀況,正要翻頁時,長官卻突然出聲了:

「等一下,回去上一頁!你們怎麼沒講處理過程?可以補充一下嗎?」

幸好,團隊在會前已對所有議題做過內部演練,因此當下還能即時回應,補充說明處理的細節。在長官兩三回的追問後,他才放心地讓我們繼續。這次的經驗讓我們意識到,窗口和長官之間,存在著明顯的資訊斷層。

回到最初的兩個問題:

其實,客戶時常想得很多,只是表達不夠精準。這時專案經理的角色,就是透過提問來引導他,讓他盡可能完整地表達想法。有時,我們甚至能扮演他「黃色小鴨」的角色——他只是需要一個傾聽的對象,在對你訴說的過程中,思緒就自己理清了。當然,這一切都建立在客戶對你的深度信任之上。

經過幾次會議的觀察與分析,團隊得出結論:這位窗口與長官的關係並非對立,而是資訊不對等。窗口並不完全了解上司的思維模式,導致他一次也沒猜中長官的心思。事實上,這位長官非常注重細節,並且在充分思考後,總能給出完整的建議與回饋。

掌握這點後,我調整了策略。後續的月會報告,我會特別著重議題細節的闡述,並刻意放慢語速,在每一頁簡報結束時稍作停頓,確認所有與會者都理解後,才進到下一頁。從那之後,我們的報告幾乎都能一次過關。

最終我們理解到,專案經理在資料專案中的價值,不只是交付產品,更是幫助客戶澄清需求、翻譯語言,並對齊不同利害關係人之間的期待。這,才是我們在專案現場最真實的挑戰與價值所在。