學理永遠是美好的,但真實世界的解法,往往帶點狼狽卻有效。

自動化並不是為了追求完美,而是為了減少我們的麻煩。

在前 25 天,我們從基礎心理建設開始,學會了 n8n 的節點、資料流,再到如何利用 AI Agent 幫我們建工作流。這些例子大多數「乾淨又漂亮」,很容易理解。

但今天開始,我們要分享一些 我真實使用中的工作流案例。它們可能有些「不負責任」:不是最佳實踐、邏輯上也有點瑕疵,但卻真的幫我解決問題。

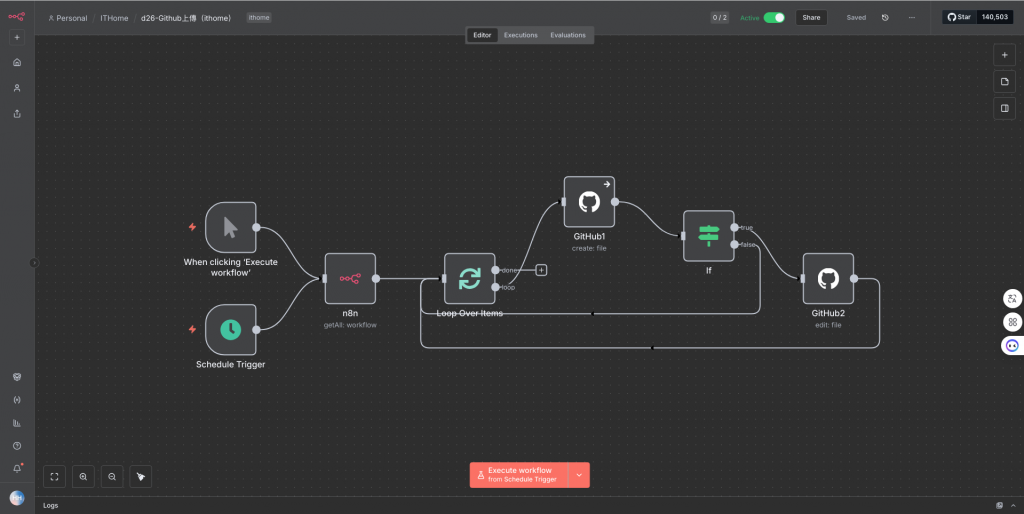

今天先來看一個:如何把工作流自動分享到 GitHub。

今天的模板可在此處下載。(連結)

在參加鐵人賽時,我希望能即時分享我的工作流範例。

一開始的做法很笨:

這樣做一兩次還好,但問題是:

這讓我意識到:需要一個自動化的方式。

一開始我設計的流程很簡單:

前三個步驟不難,但到 GitHub 節點的時候,麻煩來了。

問題:

我一開始把整筆 JSON 輸出(像 {{$json}})直接傳進 GitHub。結果報錯,因為這樣的資料是「物件」格式(像 [Object:{}]),不能直接存成檔案。

修正思路:

{{$json.toJsonString()}},成功了。問題:

在 Airtable、Notion、Google Sheet 這類服務,我們有「Create or Update」選項,可以自動判斷要新增還是更新。但 GitHub 沒有,它只分成 Edit 和 Create。

我一開始只選擇 Edit,結果跑不起來。

修正思路:

這樣雖然不是最優解,但至少能跑通。

開始能用後,我又在使用過程中做了幾次優化。

之前用 toJsonString(),上傳到 GitHub 後,整份 JSON 變成一行,超難讀。

問了 AI 後,找到更好的方式:

{{JSON.stringify($json, null, 2)}}

這樣上傳後就會自動有縮排,檔案更容易閱讀。

👉 這裡也提醒大家:不會寫程式也沒關係,錯誤訊息 + AI = 最佳 debug 助手。

一開始我用「工作流名稱」當檔名。問題是:如果我改了工作流名稱,檔案名也變了,連結就失效了。

後來參考別人的做法,改成用 工作流的 ID 當檔名前綴,這樣名稱變了也不影響檔案的鏈結。

嚴格來說,我的「Operation 判斷方式」邏輯並不嚴謹:

但因為實測能跑,能解決我的問題,我就偷懶不再修改了。

👉 真實世界的自動化,不是追求完美,而是先讓自己能省事。

我提到過我的 Operation 判斷是「偷懶版」。

我建立了一個行銷技術交流群,專注討論 SEO、行銷自動化等主題,歡迎有興趣的朋友一起加入交流。

掃QR Code 或點擊圖片加入