寫程式就像走人生的道路:有時候直走,有時候左轉,有時候得先停下來思考。

到目前為止,我們的 Python 程式都很「聽話」,從上到下依序執行。

但真實世界可沒這麼單純啊!想像一下:

- 考試分數 ≥ 60 就及格,否則就不及格。

- 如果天氣下雨,就帶雨傘;如果天氣晴朗,就戴墨鏡。

- ATM 取款時,如果餘額足夠,就允許領錢,否則要拒絕。

這些「根據條件做選擇」的情境,正是 if 條件判斷 的舞台。

今天,我們要讓程式學會「思考」,不再只是機械執行。

Python 的 if 條件判斷語法非常直白,像這樣:

if 條件式:

# 縮排的程式碼會在條件為 True 時執行

⚠️ 縮排在 Python 中是十分重要的,而根據 Python的協定 PEP8 的規定,

在 Python 中我們會使用「四個空格」來縮排,少一個空格都會報錯!!這部分需要非常留意喔!

score = 75

if score >= 60:

print("恭喜,你及格了!")#若score>=60,才會執行這行程式碼

這邊多新增一行沒有縮排的程式碼:(代表無論條件式是否成立,都會執行)

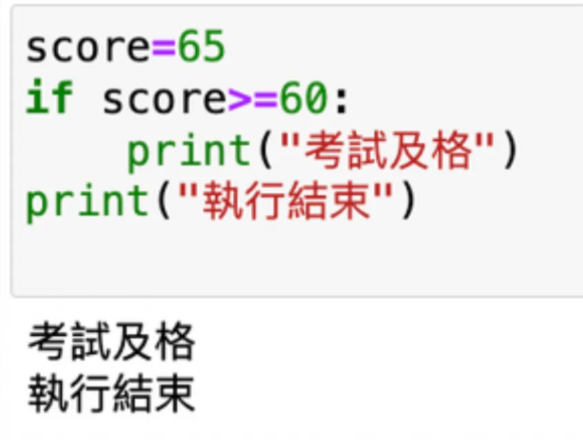

score = 65

if score >= 60:

print("恭喜,你及格了!")#若score>=60,才會執行這行程式碼

print("執行結束!")

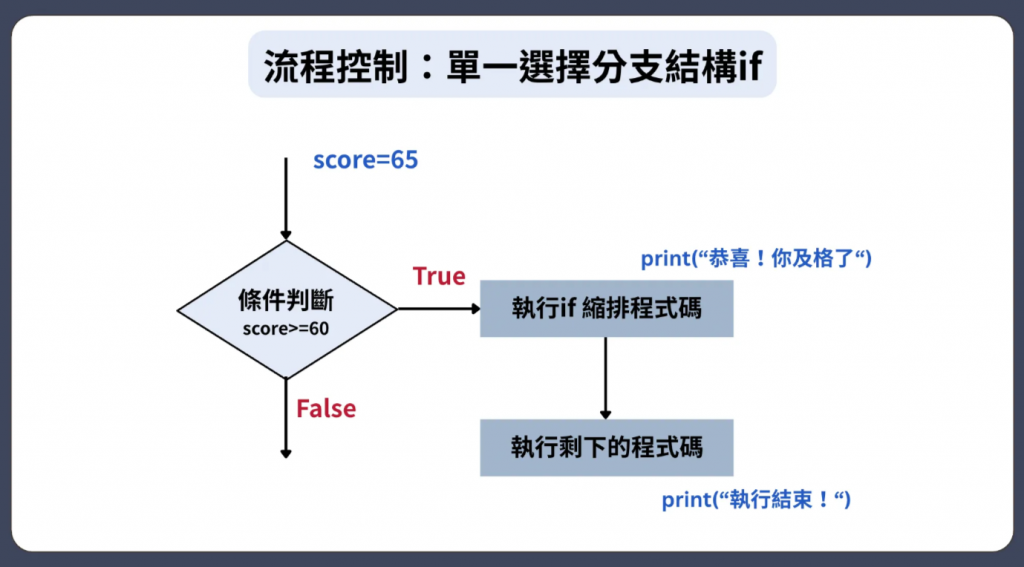

這邊我也製作了有關單一分支的流程圖,對於初學者應該會比較好理解!

這邊也可以試試看自己輸入成績給程式去判斷:

score = float(input("請輸入成績:"))

if score>=60:

print("考試及格")

print("執行結束")

# 練習題 1:發燒判斷

temp = float(input("請輸入體溫:"))

if temp >= 37.5:

print("發燒了!請注意休息。")

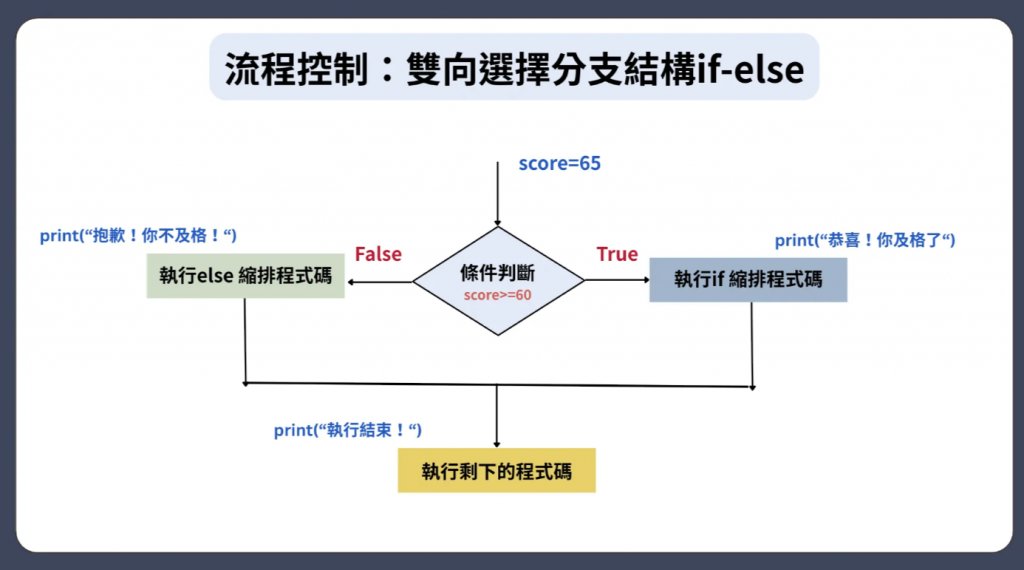

人生不是只有「要嘛做,要嘛不做」這麼簡單。

很多時候,我們需要「兩個分支」。

if 負責「條件成立」的情況,else 則負責「條件不成立」的時候。

有了 else,就不用擔心「條件沒命中時,程式什麼都不做」。

這時候 if-else 就派上用場:

基本語法:

if 條件式:

# 語句...

# 上述條件不成立執行

else:

# 語句...

score = 55

if score >= 60:

print("恭喜,你及格了!")

else:

print("抱歉,你不及格,再接再厲!")

print("執行結束")

執行後的輸出:

抱歉,你不及格,再接再厲!

這邊一樣有做一張流程表,希望讓初學者可以更容易的了解~

接下來,我們一起來看看不同類型的練習題!

(1)發燒判斷

temp = float(input("請輸入你的體溫(°C):"))

if temp >= 37.5:

print("⚠️ 你可能發燒了,建議就醫!")

else:

print("✅ 體溫正常~")

(2)服藥提醒

take_med = input("你吃過藥了嗎?(請輸入 yes 或 no):")

if take_med == "yes":#這邊要注意,只有輸入小寫的yes,程式才會判斷條件成立!

print("✅ 很棒,記得準時吃藥!")

else:

print("⚠️ 別忘了吃藥喔!")

(3)過敏食材判斷(結合list)

allergy_list = ["花生", "牛奶", "蝦", "蛋"]

food = input("請輸入一項食材名稱:")

if food in allergy_list:

print("⚠️ 小心!您可能對此過敏")

else:

print("✅ 這項食材目前沒列在過敏名單中。")

(4)保健品花費計算

a = int(input("第一項保健品價格:"))

b = int(input("第二項保健品價格:"))

c = int(input("第三項保健品價格:"))

total = a + b + c

if total > 100:

print("💰 注意保健預算,今天總共花了", total, "元")

else:

print("✅ 花費合理,今天總共花了", total, "元")

(5)判斷奇數或偶數

num = int(input("請輸入一個整數:"))

if num % 2 == 0:

print("這是偶數!")

else:

print("這是奇數!")

基本結構:

if condition1:

statement1 for True Condition1

elif condition2 :

statement2 for True Condition2

elif condition3 :

statement3 for True Condition3

else:

statements for Each Condition False

當情況不只兩種的時候,這種結構可以處理「多選一」的情境:

score = 92

if score >= 90:

print("優等")

elif score >= 80:

print("甲等")

elif score >= 70:

print("乙等")

elif score >= 60:

print("丙等")

else:

print("丁等,不及格")

score = 92,第一個條件 score >= 90 成立。所以會輸出「優等」,不會再去檢查 80、70、60 的條件。else 區塊。if 和 else 各只能出現一次

if 一定要在最上面,負責第一個條件檢查。else 一定要在最後面,負責「所有條件都不符合」的情況。(不需要再寫條件式了!!)else,會直接報錯。elif 可以有很多個(也可以沒有)

elif。if...else。score = 95

if score >= 60:

print("及格")

elif score >= 90:

print("優等")

結果會輸出「及格」,因為 95 ≥ 60 已經符合第一個條件,Python 就不會再檢查後面的 elif。

if、elif、else 對齊錯誤,導致程式無法執行。#範例:樂園門票計算機

age = int(input("請輸入年齡:"))

if age < 6:

print("票價:免費 (學齡前兒童)")

elif age < 12:

print("票價:150 元 (兒童票)")

elif age < 65:

print("票價:300 元 (成人票)")

else:

print("票價:200 元 (敬老票)")

#範例:販賣機選單

print("請選擇飲料:")

print("1. 可樂")

print("2. 綠茶")

print("3. 咖啡")

print("4. 柳橙汁")

choice = int(input("輸入選項編號 (1-4):"))

if choice == 1:

print("你選擇了 可樂")

elif choice == 2:

print("你選擇了 綠茶")

elif choice == 3:

print("你選擇了 咖啡")

elif choice == 4:

print("你選擇了 柳橙汁")

else:

print("輸入錯誤,請輸入 1-4 之間的數字")

進階挑戰題:BMI健康判斷

# 提示使用者輸入身高與體重

height = float(input("請輸入身高 (公分):"))

weight = float(input("請輸入體重 (公斤):"))

# 單位轉換:公分 -> 公尺

height = height / 100

# 計算 BMI

bmi = weight / (height ** 2)

print("你的 BMI 為:", round(bmi, 2)) # 四捨五入到小數點後兩位

# 判斷 BMI 狀態

if bmi < 18.5:

print("體重過輕,多吃一點")

elif bmi < 24:

print("正常範圍,保持運動 ")

elif bmi < 27:

print("過重,注意飲食")

elif bmi < 30:

print("輕度肥胖,要開始規劃運動")

elif bmi < 35:

print("中度肥胖,建議改善生活習慣")

else:

print("重度肥胖,請務必注意健康")

「巢狀 if」指的是在一個 if 或 else 區塊裡,再寫另一個 if 判斷。

也就是說,條件判斷可以層層嵌套,只有在前一層條件成立後,才會檢查下一層的條件。

這種結構很常見於 多階段決策,例如:

if 條件A:

# 條件A成立,才會檢查條件B

if 條件B:

執行程式1

else:

執行程式2

else:

執行程式3

縮排錯誤

Python 是靠縮排決定程式區塊的。如果巢狀 if 的縮排錯誤,可能導致程式無法執行或邏輯跑掉。

過度巢狀

如果判斷條件太多層(超過 3 層),程式會變得難以閱讀與維護。

此時建議使用 邏輯運算子 (and/or) 或後面會學到的 函式 來優化。

if 與 else 的數量限制

if 可以有 1 個(必須在最前面)。elif 可以有 0 個、1 個或多個。else 最多只能有 1 個,並且必須放在最後。這些規則在巢狀結構中同樣適用。

score = int(input("請輸入分數:"))

if score >= 60:

print("及格 ✅")

if score >= 90:

print("表現優異,屬於 A 級")

elif score >= 80:

print("不錯,屬於 B 級")

else:

print("剛好過關,屬於 C 級")

else:

print("不及格 ❌,請加油")

and、or、巢狀 if 全部寫在一起,結果 debug 到懷疑人生。print() 看變數值,確認程式邏輯正不正確。4.結構要寫清楚、整齊

今天我們正式走完 Python 判斷式的黃金三兄弟:

if:專門處理條件成立時的行為elif:處理「多種可能性」,可以有零個或多個,但不能獨立存在else:保底兜底,最多只能有一個,出現在最後同時,我們也進一步理解了 巢狀結構(nested if) —— 當一個條件裡還有更細的條件要檢查,就能用巢狀方式處理。這在處理「層層篩選」或「多重規則」時非常實用,比如:成績分級、帳號登入驗證、甚至 BMI 健康分類。

初學者最容易忽略的細節也提醒過大家了:

if 與 else 各只能用一次,但 elif 想加幾個就加幾個。IndentationError。所以今天的重點,不只是「會寫 if-else」,更是學會「如何設計條件邏輯」。

其實我在學習這部分的時候,會覺得設計條件邏輯才是最燒腦的,因為有的時候看似寫的很完整,

但是後來會發現有一些條件是沒有想到的漏網之魚。所以要完整的規劃出條件邏輯,非常需要細心!

明天,我們將迎來 Python 資料結構的第一個大角色 —— 串列(List)!

這是 Python 世界裡的「百寶袋」,可以一次裝很多東西,隨時取用、修改、甚至排序。

明天你會學到:

len()、append()、remove()…等等)如果說今天的條件判斷是「決策大腦」,

那麼明天的 List 就是「資料倉庫」。

當兩者結合起來,程式就會越來越有模樣!

哎呀~時間過很快,一下就來到Day8了!

其實每天趕稿寫文章,越寫真的越佩服IThome大神們,

因為要能完整的把篇幅架構打得清楚,真的會很燒腦~

再加上每天期限截止前,都會開始覺得是不是哪裡還可以再多補充一點,這樣的編排會不會太零散等等

(完美主義作祟哈哈哈)

不過,我也從中獲得很多成就感!即使不確定我打的文會不會飄出去!

但我相信有一天一定能幫助到需要幫助的讀者們!!!

因為我也曾經受到這版上太多大神的幫助,而我認為這就是一種「善的循環」~

我也很確定 一個月後完賽的我會很為現在的自己感到驕傲!!

⭐️這邊來回顧一下Day1-Day7的內容⭐️

【Day1】參賽宣言文(序)

【Day2】 這條蛇不會咬人:Python 的前世今生 + 安裝教學

【Day3】你的養蛇場準備好了嗎?:Python 環境安裝:Anaconda、Jupyter Notebook

【Day4】我的程式櫃子,放什麼都行──變數與資料型別

【Day5】程式會跟你對話啦:輸入 input() 與資料型別轉換

【Day6】Python 的數字 & 文字運算大補帖

【Day7】真假大對決!程式怎麼判斷世界?:關係運算子 & 邏輯運算