在敏捷的世界裡,我們經常被告知要「快速交付」、「持續學習」、「擁抱變化」。但問題是所有團隊都適合用同一種交付方式嗎?

想像以下三種情境:

這三種團隊,能套用一樣的迭代節奏、一樣的待辦清單管理模式嗎?顯然不行。

而這正是 Disciplined Agile(簡稱 DA)所要解決的問題。

DA 不認為有一體適用的交付流程,而是提供多種生命週期(Life Cycle)選項,讓團隊依據自身情境選擇最適合的工作方式(Way of Working, WoW)。這些生命週期就像是一組多功能工具箱,團隊可以根據自己所處的環境,自由選擇最合適的方式來進行工作。不但可以降低流程與文化的衝突,也更容易取得實際成效。

以下將逐一介紹這些生命週期的特性、適用情境、背後的設計原則,並說明如何根據專案階段與團隊成熟度做出最適選擇。因為在 DA 裡頭,「選擇最適合的交付方式」不是起點,更是一種持續進化的能力。

對多數剛接觸敏捷的團隊來說,Scrum 是最常見也最容易入門的做法。而 DA 的 Agile 生命週期,就是從 Scrum 出發,再加上更完整的實務考量,讓它能在現實情境中更穩定落地。

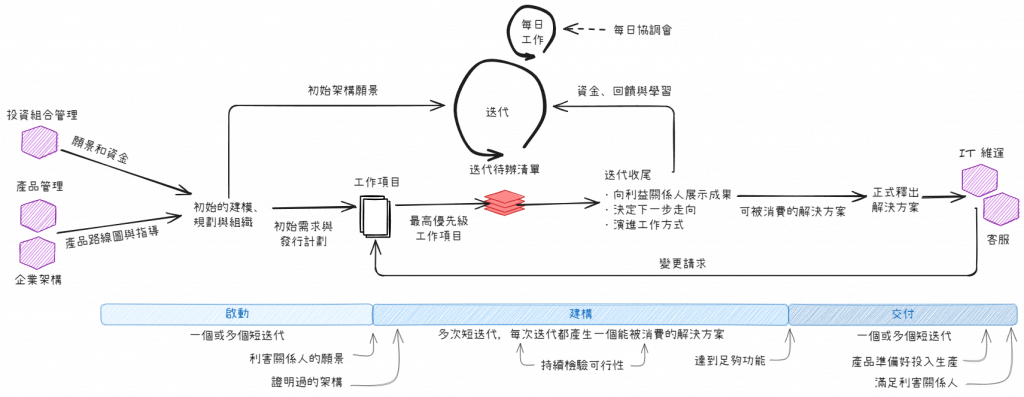

這個生命週期以時間盒迭代(Time-boxed iteration)為基礎,團隊會在固定的週期(例如兩週)內,完成一批具有價值的功能,並於迭代結束時進行驗收、回顧與規劃下一輪工作。乍看之下與 Scrum 非常相似,但實際上它做了幾項關鍵性的擴充:

Scrum 著重於建構(Construction)階段,但在實務中,團隊在開始之前往往需要一些準備工作,例如組建團隊、釐清目標、設計整體架構等。在交付之後也可能還有一連串的部署、驗收與移交流程。

DA Agile 生命週期因此將專案劃分為三個主要階段:

這樣的安排更貼近現實,也讓團隊在各階段能有明確的流程目標(Process Goals)與導引。

在 Scrum 裡,流程是固定不可變動的:每天站會、每兩週一次迭代、回顧與展示等。但 DA 並不要求團隊照做流程,而是提供一系列的流程目標與選項,讓團隊可以根據情境作出最佳選擇。這些選項都以「目標導向」的方式組織,不只是教團隊「怎麼做」,而是先問「為什麼要做」,再引導「有哪些做法可選」。

DA 是一個方法論的集合體,因此強調術語中立。在 DA Agile 生命週期中,雖然流程與 Scrum 類似,但不一定非得使用 Scrum 的語言,例如可以說「工作項目清單(Work Item List)」而不是「產品待辦清單(Product Backlog)」,也可以使用自己的命名與習慣,只要團隊有共識。這種設計降低了實施門檻,也讓不同背景的團隊能有更順暢的適應過程。

DA Agile 生命週期特別適合以下情境使用:

DA Agile 生命週期也是最常被用來作為敏捷轉型初期的起點,在熟悉流程與觀念之後,日後可以再轉換成其他生命週期,例如 DA Lean 生命週期或持續交付生命週期等。

不是每個團隊都適合用「固定兩週為一輪」的迭代方式運作。

有些團隊面對的需求來得快、變得也快,根本沒時間規劃完整的迭代。有些團隊的任務無法事先估算工作量,只能邊做邊調整節奏。還有些團隊工作性質就像是流水線,當誰有空誰就做,做完就交付,不需要等到迭代結束才交付。

這時候,DA Lean 生命週期會是一個更好的選擇。

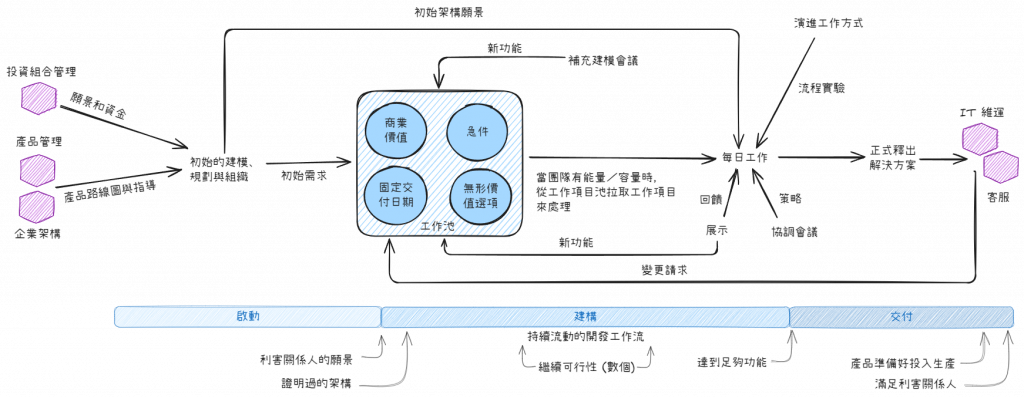

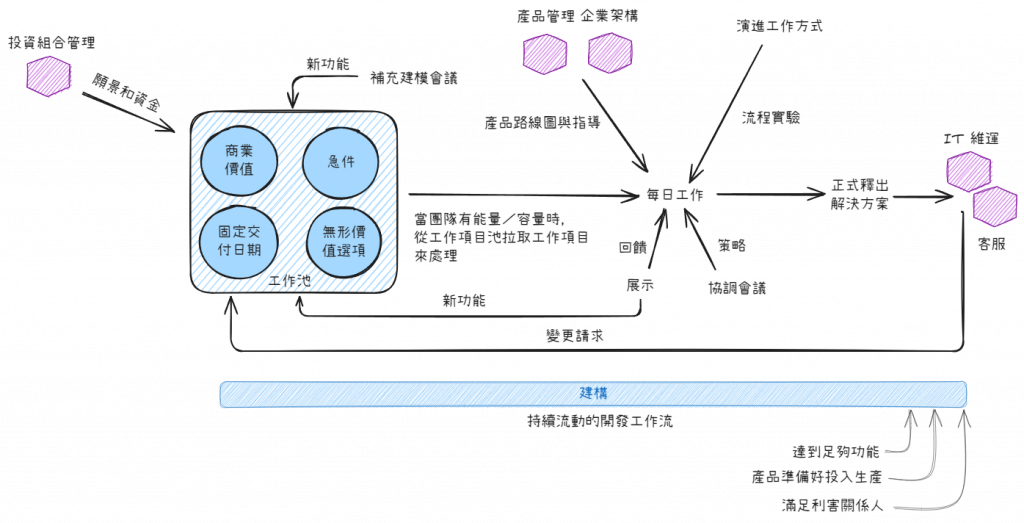

DA Lean 生命週期不再使用固定週期的「迭代(Iteration)」概念,而是以拉動式(Pull-based)的工作機制為核心。只要團隊有空,就從工作池中拉取(Pull)下一項任務進來處理。

也就是說,團隊不是根據「現在第幾週」,而是根據「有沒有空、有沒有完成」來決定什麼時候開始新工作。

傳統迭代方式,會把規劃、設計、編碼、測試、展示、回顧等活動都綁在同一個節奏上。但在 DA Lean 生命週期中,這些活動可以各自照自己的節奏進行。

這讓團隊可以依實際狀況安排節奏,而不是為了配合迭代而「硬湊流程」。

在 Scrum 中,工作會排成一個待辦清單(Product Backlog),由產品負責人排好優先順序,再依序拉進迭代中。

而在 DA Lean 生命週期中,工作來源變得更彈性,稱為「工作池(Work Item Pool)」。這個池子中可能有:

有些任務還必須插隊處理,有些可以等一等,這就需要團隊透過明確的「拉動規則」來管理。

為了讓這種流動式的流程能夠順利運作,DA Lean 生命週期通常會搭配看板系統:

這也是 DA 工具箱中強調「視覺化價值流程」與「限制 WIP」的實務應用。

DA Lean 生命週期特別適合以下情境:

不過前提是團隊具備有一定的自主管理能力,否則容易因流程過於鬆散而無法掌握節奏。

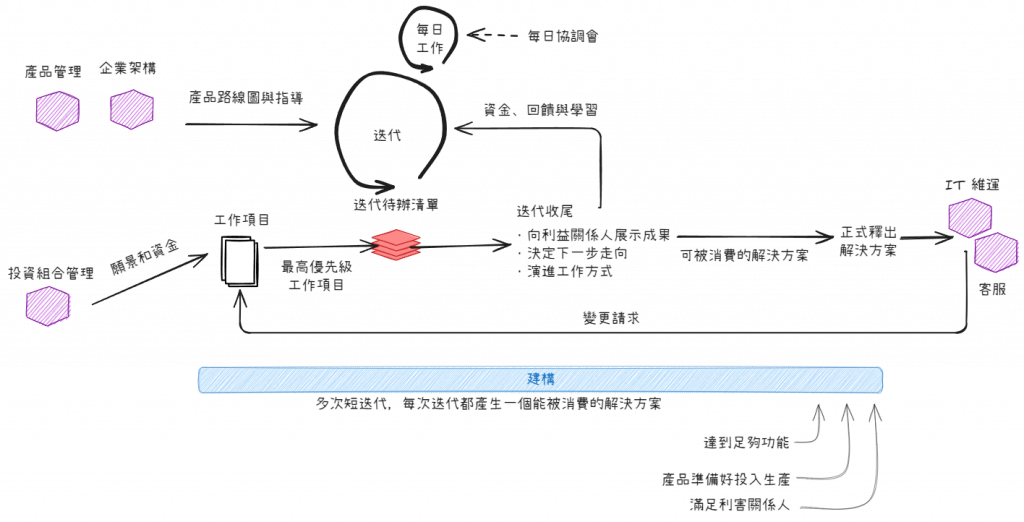

對於成熟的產品型團隊來說,單靠固定的迭代節奏已經不夠敏捷。若每次迭代都還要再等待一段時間才能部署到生產環境,不僅會延遲價值交付,也會增加部署風險與複雜度。

這就是為什麼 DA 提供了持續交付 Agile(Continuous Delivery: Agile)的生命週期選項,讓團隊不只能「每兩週交付一次」,而是能夠「每兩週部署一次」,甚至更頻繁。

DA 持續交付 Agile 生命週期是在 Scrum 式迭代節奏的基礎上,加強 DevOps 與品質自動化能力,使團隊能夠在每次迭代結束時,將完成的功能直接釋出到正式環境中,而不再只是內部驗收。這代表:

這不但減少了等待與延遲,也讓使用者能更快體驗到價值。

要實現這種部署節奏,團隊必須同時具備以下幾項能力:

若缺乏這些基礎,就算流程規劃再敏捷,部署仍然可能成為瓶頸。

持續交付 Agile 生命週期並不是強調「每天一定要上線」,而是具備隨時部署的能力,並根據產品與業務情境設定合適的頻率。

常見的部署節奏包括:

重點在於:部署不再是特別的事,而是日常的一部分。

DA 持續交付 Agile 生命週期適合以下團隊使用:

DA 持續交付 Agile 生命週期是一個過渡階段。當團隊進一步打通組織內部的批准流程、環境配置與基礎架構協作,便可以再向上升級為:

這代表,從持續交付 Agile 生命週期出發,是推動組織敏捷與 DevOps 能力成熟的關鍵起點。

當團隊已經建立起完整的 DevOps 能力與自動化部署流程後,就不再需要等到「一個迭代結束」才部署。只要有價值,就可以隨時交付。

DA 持續交付 Lean(Continuous Delivery: Lean)生命週期就是專為這類高度成熟團隊設計的生命週期。它取消了固定的節奏限制,讓團隊可以用最小單位持續交付價值,甚至達到每天多次上線的能力。

不同於 Scrum 式的迭代交付,DA 持續交付 Lean 採用的是流動式工作模式,每個工作項目一完成就可以部署。

這種模式強調:

這讓整個交付流程變得更加即時,也讓市場回饋更快速。

能夠實踐持續交付 Lean 的團隊,通常具備以下成熟能力:

這些基礎建設與工作習慣的養成,往往需要幾年時間逐步演進,並非一蹴可幾。

在持續交付 Lean 生命週期模式下,部署節奏不是規定出來的,而是自然流動的結果。以下是常見的模式:

換句話說,部署會變成一種日常背景作業,而不是需要特別通知、準備或配合的「大事」。

DA 持續交付 Lean 生命週期特別適合下列類型的團隊或組織:

典型案例如雲端服務平台、行動應用團隊、API 開發服務等。

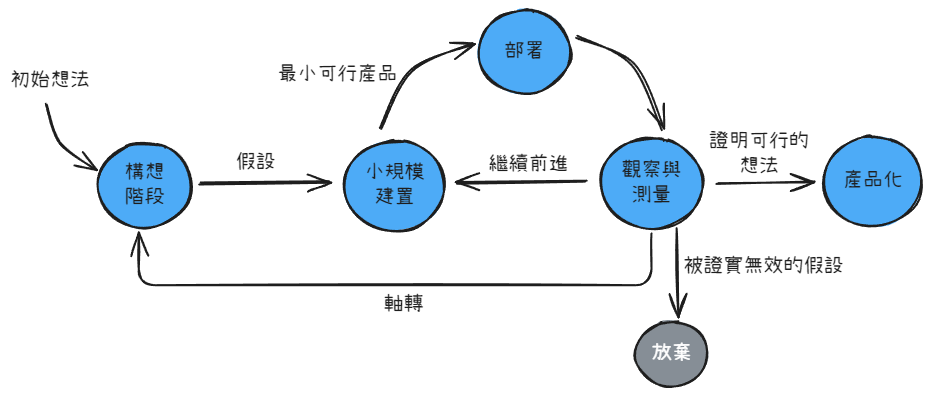

不是每個專案在一開始就知道「要做什麼」。有時候,我們只是有一個模糊的想法,想解決某個問題、嘗試某個商機,或者只是想測試一個假設。這種情境下,若一開始就投入大量人力開發,風險極高,很可能會花了很多錢,卻發現方向錯了。

探索式生命週期(Exploratory Life Cycle) 正是為了解決這種「經驗知識不足」的情境而設計。它融合了 Lean Startup 的實驗精神與敏捷開發的迭代回饋機制,幫助團隊在最小投入下快速學習,逐步驗證想法,直到確認可以進入產品化階段。

與其他生命週期強調「交付可用產品」不同,探索式生命週期的重點在於:

這些問題無法透過規劃會議回答,只能透過實驗與實作學習而來。每一次實驗就像是在試探地圖上的一條路徑是否可行。

在探索式生命週期中,我們不做完整產品,而是設計一連串的「最小可行實驗(Minimum Viable Experiment, MVE)」,每次只驗證一個核心假設:

這些 MVE 通常會以著陸頁(Landing Page)、互動原型、假功能測試(Fake Door Testing )、手動服務、AB 測試等形式呈現,重點不是功能完整,而是快速獲得真實反饋。

探索式生命週期的驗證邏輯通常會依序經過以下四個層次:

問題是否值得解決?

若沒人覺得有問題,就不需要解法。

需求是否有市場?

有幾個人需要,不重要,重要的是「夠不夠構成一個市場」。

解法是否被接受?

解法可能合理,但若使用者不願使用,也無法落地。

使用者是否願意付出代價?

真正的價值驗證,是用戶願意用時間、金錢、信任來交換成果。

唯有通過這些驗證,我們才具備足夠信心,讓產品從「實驗」走向「產品化」。

探索不會無限期持續,當團隊完成足夠的驗證後,就會轉入其他生命週期,切換至 DA Agile 生命週期或 DA Lean 生命週期,進行建構與交付。這樣的設計讓探索階段不只是試水溫,而是正式納入交付節奏中的一環,與其他生命週期自然銜接。

探索式生命週期適合以下情境:

這類團隊通常需要高度的學習意願、數據分析觀念,以及快速實驗與決策的能力。

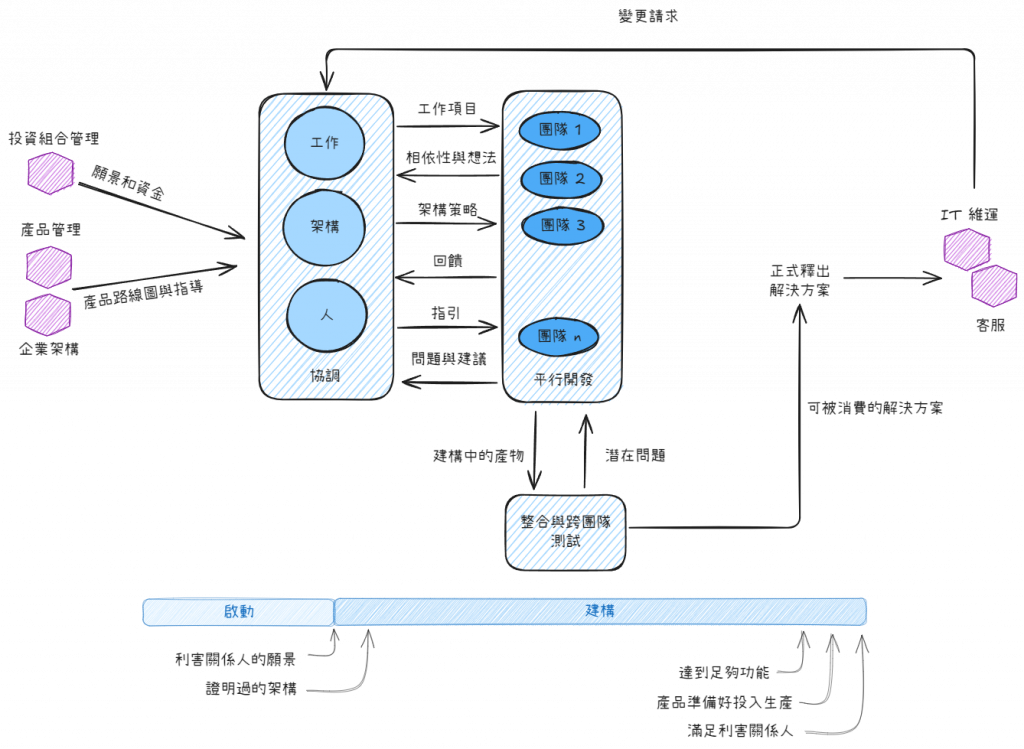

當單一團隊無法獨立完成產品交付時,就需要多個團隊協作。但只要牽涉到跨團隊,就不只是工作分配問題,而是整體架構、節奏、責任與決策的協調問題。這正是 Program 生命週期的角色:為多團隊協作建立一個有節奏、有治理的運作架構,確保大家朝著同一個產品願景共同前進,同時維持各自的敏捷性。

在 Program 生命週期模式下,不同的子團隊(Sub-teams)可能採用不同的生命週期:

每個子團隊可依自身情境選擇最適合的工作方式(WoW)。但在此之上,需要一個統一的「Program 層治理」來整合節奏、技術架構與交付計畫。

架構一致性

每個團隊做的模組都要能整合成一個完整的系統,不能各自為政。

交付節奏協調

雖然各團隊節奏不同,但仍需有共同的整合和釋出時機,避免落差過大。

跨團隊依賴管理

功能與功能之間往往互有依賴,需有人持續追蹤、調整與協調優先順序。

利害關係人對齊

商業面、技術面、使用者端需定期整體溝通,避免只聽到個別團隊的聲音。

整體可視化與決策透明

包括整體進度、風險、品質、財務與目標的追蹤與調整。

在 Program 生命週期模式中,除了各個交付子團隊外,還需設置一個專責的 Program 團隊,負責整合與治理,典型角色包括:

Program 生命週期模式不是把 Scrum 放大,也不是讓每個團隊硬塞在同一個節奏裡。而是透過讓團隊各自敏捷(Loosely Coupled)但整合節奏點(Tightly Aligned),治理但不干涉細節,而是關注整體流動與價值的方式進行分層協作。

這樣才能真正實現「多團隊自主、整體協作高效」的交付能力。

Program 生命週期特別適合以下情境:

常見的例子包括:企業級內部系統平台開發、大型電商網站重構、跨國開發專案等。

DA 最大的特色,就是它不會說「應該怎麼做」,而是幫團隊找到「什麼最適合團隊」。這個觀念在選擇交付生命週期時尤其重要。因為不同的團隊、不同的產品階段、不同的技術成熟度與市場需求,都可能需要不同的交付方式。沒有一種做法能通吃所有情境。

在選擇生命週期之前,可以先自問這三個問題:

我們對產品要做什麼,有多明確?

是已經確認的產品?還是剛開始探索方向?

團隊能多快把功能變更部署到使用者手上?

是靠手動部署?還是已有完整自動化流程?

目前的開發團隊人數與結構?

是單一團隊就能搞定?還是需要多個團隊協作?

這些問題能幫助團隊判斷自己目前所處的成熟度與情境,進而找到對應的生命週期選擇。

最重要的是,選擇生命週期不是一次性的決定,而是一個隨著情境演進而不斷調整的過程。DA 鼓勵團隊每隔一段時間就檢視現況、分析成效,並思考是否該調整工作方式。這種心態,才是持續改善的根本。所以不用擔心一開始選錯答案,重點是有沒有能力與意識去「選擇、試驗、調整、再選擇」。

敏捷團隊之間的差異,不只是規模或工具的不同,更是交付節奏、工作特性、組織責任與學習方式的根本差異。因此交付生命週期不該只有一種選擇,也不應該永遠只用一種方式。真正有彈性的團隊會根據學習結果調整生命週期配置,甚至在一個大型產品中同時運行多種生命週期,並透過流程目標與 WoW 改進機制,持續優化整體交付流程。

敏捷不是做法,而是一種思維方式。DA 用一系列實用的生命週期,幫助團隊將這種思維轉化為日常工作習慣,從而建立真正有適應力的組織文化。