在導入敏捷的過程中,很多團隊會問:「我們該用什麼流程?該套用哪種方法?Scrum 還是 Kanban?每天開會嗎?要寫文件嗎?」

看似在問流程,其實是在尋找方向。而 Disciplined Agile(簡稱 DA )的回答,不是丟給團隊一套標準流程,而是問團隊一個問題:「我們的情境是什麼?我們做了哪些思考?我們知道有哪些選擇嗎?」

這正是流程目標圖(Process Goal Diagram) 的誕生背景。

透過它,我們能夠:

因為敏捷不是一條路,而是一系列選擇。而流程目標圖,就是讓團隊不在選擇面前迷路的指南針。

流程目標圖最重要的特色是:它不告訴我們「該怎麼做」,而是告訴我們「可以怎麼做」。

每張流程目標圖都有一個很清楚的結構,不只是幫團隊「看懂流程」,更是幫助團隊「想清楚要怎麼選」。這張圖有三大組成要素:

流程目標(Process Goal)

這是整張圖的起點。簡單的說,就是團隊現在想達成的「目的」或「想處理的議題」。

例如:

這是一個讓團隊聚焦的起點,避免漫無目的地找工具或抄方法。

決策點(Decision Points)

每個流程目標底下,會拆解出幾個「需要思考的關鍵問題」,這些就是所謂的「決策點」。比如說,如果目標是「建立共同願景」,可能會有這些決策點:

這些問題就是規劃流程時不能漏掉的重點,每一個都需要團隊一起思考:「我們要怎麼做比較好?」

選項列表(Options)

針對每一個決策點,圖中會列出一系列可能的做法,有的建議給新手使用,有的適合經驗成熟的團隊,有的則需更多組織支援。讓團隊在「不知道怎麼選」的時候,不至於完全沒方向。

流程目標圖就像是一棵決策樹:

因為 DA 承認每個團隊都有不同的情境與挑戰,不可能只靠一套標準流程來解決所有問題。

流程目標圖提供的不是單一路徑,而是具備彈性又有邏輯的選擇架構。團隊可以根據自己所處的情境(例如團隊大小、分布情況、合規要求等),做出最適合的選擇,而不是照抄某個成功團隊的做法,卻水土不服。

簡單來說:

流程目標圖就像是一張「流程選擇地圖」,幫助團隊複雜的決策情境中不迷路。

它不替團隊做決定,但讓團隊知道要問哪些問題、有哪些選項、該如何思考,最後做出屬於自己的流程設計。

在 DA 的流程目標圖裡,除了列出團隊要思考的關鍵問題(決策點),也會針對每個決策點列出一組「選項列表」供團隊選擇。

這些選項列表有兩種呈現方式:有順序的,以及無順序的。這不僅僅只是畫法不同,這背後其實代表著不同的意義。

有順序的清單(Ordered List)會看到這樣的標記方式:

這種畫法表示:這些選項是有推薦順序的,越上面通常代表:

越下面的選項雖然可能比較容易執行,但相對效果較有限,或是只適用在特定情境下。

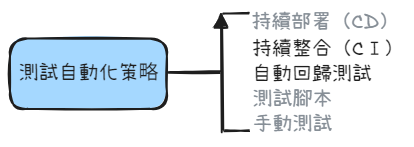

舉個例子:「制定測試策略」這個目標,其中一個決策點是「測試自動化策略」,底下會列出以下選項:

這樣的排序已經很明顯指出:如果有能力,當然希望往上走。但對於剛起步的團隊也可以從下面的做法開始逐步改善。

沒順序的清單(Unordered List)會看到這樣的清單:

沒有箭頭表示這些選項沒有明確的優劣排序,各有其優缺點或適用情境。這時團隊需要根據團隊能力、任務類型、專案風險及現有資源來判斷哪一個比較適合自己。

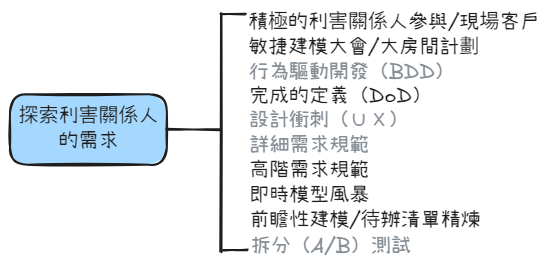

舉個例子:「探索利害關係人的需求」這個決策點,會列出以下選項:

每一種方法都可以幫團隊探索需求,但方式不同、成本不同、速度不同。這時就沒有「最好」,只有「最適合」。

在每個選項列表裡,還會看到有些選項是 粗體 顯示,這表示:

這是建議給新手團隊的「起始選項」。

如果團隊沒有太多實作經驗,也沒有明確偏好,可以先從這些選項開始,再慢慢往上優化。

| 類型 | 特徵 | 意義 | 適用情境 |

|---|---|---|---|

| 有順序的清單 | 有箭頭 → | 從推薦到退而求其次 | 團隊想做「實際可行的最好」選擇 |

| 沒順序的清單 | 無箭頭 — | 各有利弊、需由情境判斷 | 沒有明確標準答案、需討論取捨 |

| 起點 | 粗體字 | 建議起點 | 適合新手團隊先嘗試 |

透過這些視覺提示,流程目標圖不只是列選項而已,而是幫助團隊思考「怎麼選比較好」,讓討論更聚焦、選擇更有依據。

在 DA 的流程目標圖中,我們會發現:每個決策點都提供了很多選項,甚至有些多到一眼看去會覺得「哇,我們可以做這麼多事!」

但重點不在於知道多少選項,而是能不能根據情境,做出有意識的取捨。

因為資源有限、時間有限、注意力有限。如果團隊試圖「什麼都做」、「全部都追求最好」,結果反而是每項工作都只做一點點,效果不明顯,並且團隊疲於奔命,失去重點。最後什麼也沒做好。

DA 的設計思維就是要提醒團隊:「不是在找正確答案,而是在做選擇。」而做選擇的本質,就是取捨。

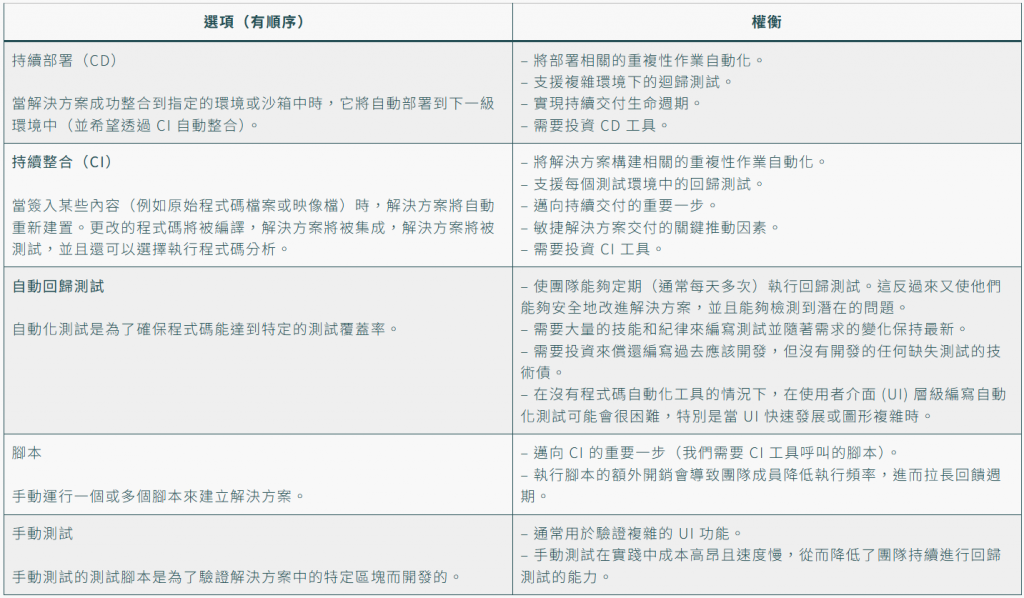

在流程目標圖中,每個選項背後其實都隱含了不同的成本與風險。我們可以從 DA 瀏覽器(DA Browser) 的「選項說明表格」中看到:

團隊不是在選「哪個最好」,而是選「哪個現在最適合我們」。

如「測試自動化策略」選項列表的「選項說明表格」(DA 6.0)的內容如下:

會選擇的團隊,不是追求「做得最多」,而是能聚焦在「最值得做的那幾件事」。這也是為什麼流程目標圖不只列出選項,還會:

這樣的設計,讓團隊不必「從零思考」,也不會「什麼都想試」,而是逐步建立屬於團隊的工作方式。

真正的敏捷,不是把所有流程都「套用進來」,而是根據情境「選擇少數真正有價值的實踐,做對的事情,做出結果。」

許多人在接觸流程目標圖時,第一反應是:「這看起來像是附錄資料吧?有空再看看就好。」但事實正好相反:流程目標圖的價值,不在於知識,而在於使用。

DA 的精神是「讓團隊能夠主動選擇自己的工作方式(WoW)」,而流程目標圖就是這個選擇過程的操作介面。

不需要把流程目標圖「背起來」,但要能拿它來幫助團隊思考。比如說:

當團隊遇到協作問題時,可以打開「協調活動(Coordinate Activities)」的流程目標圖,看看有哪些方式可改善日常協作。

當開發流程效率低下時,可以參考「加速價值交付(Accelerate Value Delivery)」或「改善品質(Improve Quality)」等目標圖,逐一檢視團隊目前的做法是哪一種?還有哪些可嘗試的選項?

這就像是一張「從問題出發到思考方向到解法選擇」的地圖,讓團隊不再靠猜測或個人習慣來做決策,而是有依據、有脈絡地優化流程。

流程目標圖最適合出現在以下場景中:

流程設計或改善工作坊

用圖解展開團隊的共同討論,我們目前在哪個決策點卡住了?有哪些替代方案?我們下一步要試哪一個?

迭代回顧會議(Retrospective)

如果回顧中發現某個流程有問題,就可以拿出對應的流程目標圖,幫助團隊從選項中找出可以嘗試的改進策略。

團隊共識對齊

當有成員對目前做法感到疑問或懷疑時,與其爭論誰對誰錯,不如打開流程目標圖,回到「我們有哪些選擇」的對話場域。

在很多團隊中,流程變成一種「潛規則」:大家就這樣做、沒人說為什麼,也沒人知道能不能改。但流程目標圖讓這些「無形的流程」具象化、結構化,進而變成可以公開討論、共同設計的內容。這不只是改善流程,更是在建立一種「流程也可以學習、也可以成長」的團隊文化。

流程目標圖不是擺在書架上看的知識參考,而是團隊日常工作中最實用的思考輔助工具。它的目標不是讓我們變成流程專家,而是讓我們變成一個懂得選擇、能夠引導討論、願意持續改善的實踐者。